Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

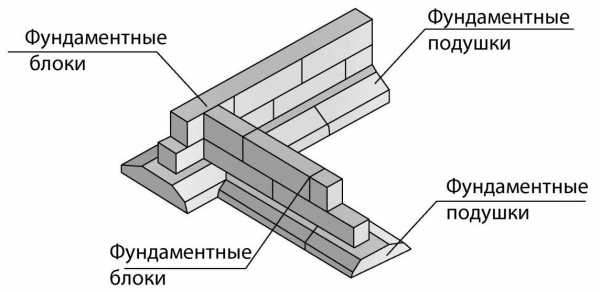

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

- исключить возможность попадания под него грунтовых вод;

- осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;

- при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;

- при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

- выбор материала и типа;

- определение глубины основания;

- определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;

- расчет просадки;

- определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

- от типа почвы;

- от уровня грунтовых вод;

- сейсмичности района;

- желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

- архитектурного решения;

- типа возводимого здания;

- наличия подземных коммуникаций;

- наличия подвала;

- типа почвы;

- уровня залегания грунтовых вод;

- ландшафта местности;

- глубины промерзания грунта;

- типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;

- сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

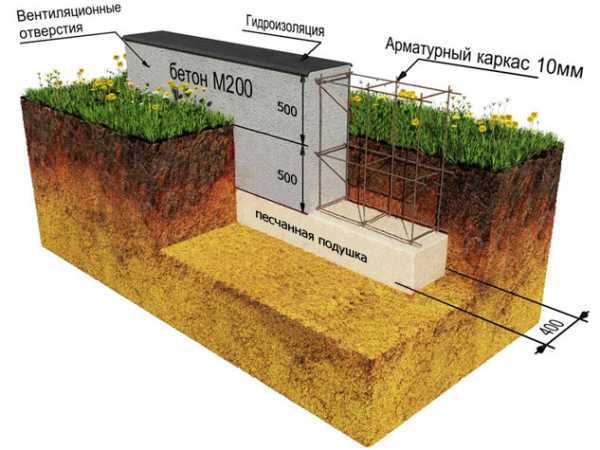

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

- Разметка.

- Рытье траншеи.

- Установка опалубки и устройство песчаной подушки.

- Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.

- Гидроизоляция.

- Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

- бетономешалка;

- дрель;

- отрезная машинка;

- вибротрамбовка;

- молоток;

- кувалда весом до 5 кг;

- пассатижи;

- нивелир или водяной уровень;

- угломер;

- рулетка;

- уровень;

- разметочный шнур или леска;

- арматура.

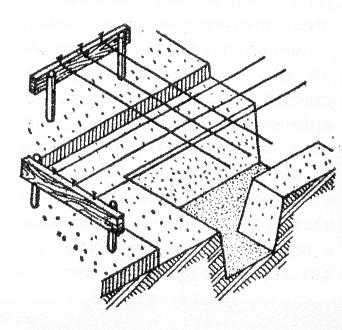

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи.

Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться , что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Далее необходимо перейти к упрочнению.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

- на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;

- далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;

- затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон — это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

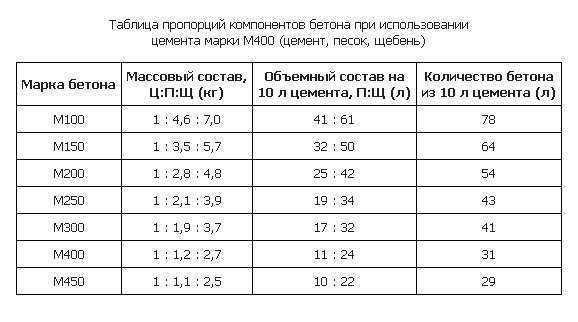

Заливка бетона

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем как заливать бетон необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

- На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.

- Днем бетон необходимо поливать водой во время жары и яркого солнца.

- Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и выравнивание фундамента, а также уборка территории.

1pobetonu.ru

Как правильно сделать фундамент под дом своими руками

Когда планируется возведение собственного дома, хочется, чтобы все было идеально, начиная с фундамента. Поскольку это важнейшая часть любого строительства, важно знать, как правильно сделать фундамент под дом, чтобы не допустить проседания или, наоборот, вспучивания. Хорошо сделанное и правильно выбранное с учетом типа почвы основание дома – залог его долгой службы и комфорта.

Типы фундаментов

Выбор фундамента зависит от множества факторов. Конструкция может быть как простой и нетрудоемкой, так и учитывать множество факторов. Различают и широко применяют следующие фундаменты:

- свайный;

- монолитный или плитовой;

- ленточный;

- столбчатый.

Правильно выбрать тот или иной тип фундамента помогут такие критерии:

- масса и конструкционные особенности будущего дома;

- тип почвы;

- характер рельефа местности;

- глубина залегания грунтовых вод.

В зависимости от совокупности конкретных характеристик участка выбирают ту или иную конструкцию, каждая из которых имеет свои особенности применения.

Ленточный

Данный тип основания подойдет для дома со средней и высокой массой. Например, для строений из кирпича или шлакоблока, а также монолитных, из железобетона. Ленточный фундамент характеризуется:

- высокой прочностью;

- равномерным распределением усилия по грунту;

- допускает различную толщину для компенсации массы.

Технология сооружения и заливки ленточного фундамента может считаться классической, так как в ней применяются все методики и подходы, участвующие в создании оснований других типов. Ответ на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, может быть обширным, поскольку могут применяться разные решения для утепления, обеспечения вентиляции, дренажа.

Ленточный фундамент может применяться на всех видах почв в условиях среднего климата. В случае промерзания земли, а также сыпучего грунта не стоит выбирать ленточную конструкцию основания для дома большой массы.

Столбчатый

Для домов с малой массой, например, собранных по современным технологиям каркасно-щитового, деревянного домостроения, отлично подойдет столбчатый фундамент. Единого ответа, как правильно сделать столбчатый фундамент, нет, поскольку инженерных решений может быть много. От столбиков из кирпича, выложенного на гидроизолированной песчано-гравийной подушке, до железобетонных столбов, отливаемых в опалубке.

Столбчатый фундамент характеризуется следующими особенностями:

- относительно малый расход материала;

- легкость сооружения;

- возможность проводить работы быстро и сразу приступать к монтажу дома.

Столбчатый фундамент прекрасно работает на устойчивых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод и подходит для зданий с малой массой. В отдельных случаях, при ровном рельефе, можно заменить столбчатый укладкой бетонных блоков на подушку.

Свайный

В условиях глубоко промерзающего грунта или неустойчивого внешнего слоя применяют свайный фундамент. Конструкция проста и надежна. В землю забиваются сваи, располагаемые на расстоянии от метра до двух, в зависимости от нагрузочной способности почвы. Верхние части свай увязывают между собой балками или заливают сплошную плиту, на которой непосредственно располагается строение.

Такой фундамент правильно и равномерно распределяет нагрузку дома на большой объем почвы, одновременно обеспечивая возможность возводить здания большой массы и избавиться от проблем, возникающих при изменении характеристик почвы с климатом или уровнем грунтовых вод.

Структура свайного типа основания для частного дома

Сплошной или блоковый

Является самой простой конструкцией и одновременно самой ресурсоемкой. Сплошной фундамент может представлять собой различные решения:

- сплошной блок, заливаемый в котлован относительно большого размера;

- пространство, выложенное железобетонными блоками;

- своды и коробчатые конструкции;

- балочные конструкции;

- плита, возможно применение унифицированной строительной плиты постоянной толщины с сооруженными на ней опорными колоннами.

Сплошной фундамент применяется в самых тяжелых случаях – неустойчивых почвах, грунтах с малой нагрузочной способностью. Блоковый гарантирует отсутствие неравномерной осадки дома.

Вариант сделать сплошное основание для дома имеет свои преимущества

Нагрузка от массы здания распределяется по грунту равномерно, поэтому даже неустойчивая почва может показывать хорошие результаты. Там, где расположены устойчивые участки, усилие распределяется в большей степени, на неустойчивых – в меньшей.

Сплошной фундамент правильно применять при сооружении крупных или массивных сооружений, так как его итоговая стоимость такова, что в частном или малоэтажном доме подобный подход не оправдывает себя.

Методика сооружения хорошего фундамента

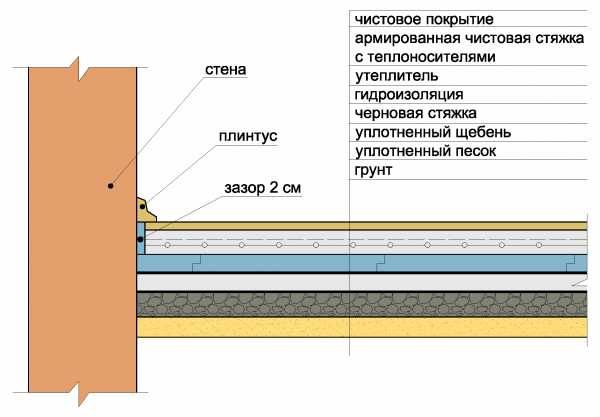

При любых работах есть обязательный и дополнительный список действий, которые обеспечат правильный микроклимат фундамента, предотвратят его разрушение, а также негативные факторы в виде проникновения сырости или вспучивания почвы. Кратко о порядке работы:

- сооружение подушки;

- подготовительные работы;

- горизонтальная гидроизоляция;

- заливка;

- вертикальная гидроизоляция;

- утепление.

Структура поможет сделать основание под дом правильно и надежно

Гидроизоляция

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента в загородном доме, нужно описать критерии оценки, от которых зависят выбираемые типы защиты. При любом методе требуется учесть целый ряд факторов:

- Ориентировочный уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно выкопать вертикальный шурф глубиной в метр и более. Если он не наполняется водой со временем, значит, грунтовые воды залегают глубоко.

- При сооружении фундамента, особенно ленточного типа, следует учесть риск паводков и затопления.

У дома обязательно должна быть сделана защита от влаги

- Если почвы, на которых возводятся строения, отличаются повышенной влажностью, правильно будет учесть подъем грунта из-за того, что вода замерзает зимой и расширяется.

- В зависимости от типа дома нужно применять разные виды изоляции от воды. К примеру, для складского неотапливаемого помещения нужно обеспечить минимальный уровень влажности.

Гидроизоляцию можно разделить на непосредственную – методами обработки поверхности фундамента – и дополнительную, куда входит дренаж и система вентиляции.

Устройство дренажной системы

В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности или существует опасность легкого подтопления, сооружается система отвода воды от фундамента.

Существует оптимальный ответ на вопрос, как правильно сделать дренаж фундамента. Для этого вырывается углубление по периметру с наклоном в одну точку, от которой и производится отвод воды. Глубина канавы должна быть ниже уровня подъема грунтовых вод, а располагается она на расстоянии в 70-100 см от фундамента.

Дренаж правильно устраивается так:

- дно канавы располагается ниже основания фундамента на 20-30 см;

- поверхность застилается полимерным текстилем, который накладывается на стенки и вокруг на 50 см;

- насыпается небольшой слой гравия и размещается дренажная трубка;

- уклон трубы рекомендуется сделать 5 мм на один погонный метр, чтобы изменять наклон, можно подсыпать гравий снизу;

- гравий досыпается почти до верха канавы, заворачивается в текстиль и все накрывается слоем земли.

Не забудьте правильно сделать дренаж

Если все сделать правильно, в результате образуется долговечная система, поскольку гравий легко доставляет воду к трубе, не допуская ее засорения. Излишек воды отводится в удобный водослив.

Нижняя гидроизоляция

Обязательной мерой является нижний слой защиты от влаги. На песчано-гравийную подушку или глиняный слой заливается тонкая стяжка из бетона. После ее застывания производится обработка битумом и укладывается слой толя или рубероида. Он промазывается мастикой и накладывается еще один слой. В конце заливается еще одна бетонная стяжка.

После ее высыхания можно приступать к основным работам по заливке фундамента. Аналогичную изоляцию можно провести и для верхней поверхности, поскольку это гарантирует отсутствие влаги, что очень важно для деревянного дома.

Вертикальная гидроизоляция

Полная защита фундамента от проникновения воды производится путем обработки его вертикальных поверхностей. Это можно сделать:

- Битумной мастикой, которая разогревается и наносится в 2-4 слоя. Способ простой, дешевый и доступный, однако эффективность защиты сохраняется примерно 5-10 лет.

- Рубероидом. Производится аналогично покрытию крыши с помощью битумной мастики и наложения прогретого горелкой рубероида.

- Изоляцией специальной штукатуркой. Способ может применяться для решения сразу двух задач – гидроизоляции и выравнивания поверхности.

- Жидкой резиной. Фундамент обрабатывается проникающей грунтовкой, затем на него распыляется специальный состав. Способ дорогой, однако покрытие очень долговечно.

- Проникающими составами. С помощью распылителя наносится специальный состав, проникающий на глубину больше 10 см. Такая изоляция наиболее эффективна, однако способ самый дорогой.

Существуют разные способы гидроизоляции основы под дом

Один из классических методов гидроизоляции – глиняный замок. Это насыпанный по периметру слой гравия и уложенная на него глина в несколько слоев. В результате вода не может проникать в основание.

Сегодня можно встретить и глиняные маты, которые можно крепить на вертикальную поверхность фундамента. Способ дешевый, но наименее эффективный. Однако при комбинации методик глиняный замок может стать отличным дополнением к основной гидроизоляции.

Утепление

Чтобы достичь хороших условий в подвальном помещении или гарантировать более теплый пол в условиях холодного климата, фундамент утепляют. Для этого могут использоваться маты минеральной ваты, различные типы утеплителей, даже монтажная пена и доска в отдельных случаях (удобно при утеплении столбчатого типа основы).

Но лидером в роли утеплителя является пенопласт. Процесс утепления можно описать кратко в следующем виде:

- По периметру будущего дома вырыть траншею.

- Поверхности очистить, сделать гидроизоляцию.

- Вплотную к фундаменту уложить пенопласт.

В доме обязательно нужно предусмотреть утепление

Вертикальные листы могут быть дополнены горизонтальным утеплением. Для этого по периметру снимается слой грунта на глубину примерно 50 см, укладываются листы пенопласта и насыпается песчаная подушка практически до уровня земли. После этого формируется бетонная отмостка шириной от 700 до 1000 миллиметров, под наклоном от фундамента наружу. По краю отмостки сделать дренажную канаву для отвода воды.

Как сделать подушку

Подушка под фундамент применяется при сооружении любого типа конструкции, кроме свайного с соединениями балками. Для этого на дно канавы, котлована или шурфа под столб насыпается и трамбуется песок. Лучше всего для этой цели применять специальные установки. Вторым слоем насыпается щебень и так же трамбуется. Общая толщина подушки – 20-25 см.

Как правильно сделать конкретный тип основания, показано на схеме

Теперь, когда рассмотрены все виды работ по отдельности, опишем, как правильно сделать фундамент под дом на примере создания конструкции ленточного типа (как самой сложной), что называется, с нуля.

- Место расположения здания тщательно разметить.

- Сделать разметку линий, по которым пройдет фундамент.

- Снять слой плодородной почвы.

- Определить самую низкую точку местности. От нее будет отсчитываться глубина залегания фундамента.

- Вырыть канавы необходимой глубины.

- Сделать песчано-гравийную подушку.

- Сделать слой горизонтальной гидроизоляции.

- Установить опалубки.

- Залить слой бетона толщиной примерно 10 см.

- Установить арматуру.

- Залить основной слой.

После застывания состава делается, при необходимости, верхний горизонтальный слой гидроизоляции, снимается опалубка и производятся все необходимые работы по сооружению системы дренажа, вертикальная гидроизоляция и утепление.

Сооружение свайного фундамента, кроме забивания, вкапывания или ввинчивания свай, также включает в себя работы по разметке территории, определения нижней точки, снятия грунта, насыпки подушки. После чего заливается плоская плита основания фундамента и гидроизолируется.

Сделать качественное основание под дом – первостепенная задача

Столбчатый фундамент может сооружаться как простой методикой отливки столбов в опалубке (в этом случае порядок аналогичен предыдущему), так и выкладыванием столбиков из кирпича или блоков. В этом случае производится отсыпка подушки и гидроизоляция, а также, в зависимости от размеров столбов, можно делать вертикальную гидроизоляцию и утепление.

Как видим, правильно сделать фундамент – трудоемкая работа, которая требует проведения множества операций. Однако ответственный подход к каждой из них гарантирует, что дом прослужит долго, без появления дефектов.

osobnyachkom.ru

Разметка под фундамент своими руками

В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.

План статьи:

Общие правила для разметки фундамента

Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора)

Построение прямоугольного фундамента (метод паутина)

Разметка под столбчатый фундамент

Разметка под ленточный фундамент

Разметка под плитный фундамент

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Похожие статьи:

www.gvozdem.ru

Как самому правильно построить фундамент для дома

Как построить фундамент для дома самому, возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться.

Ленточный фундамент

Однако такие услуги стоят дорого, поэтому и приходится решать вопросы менее затратными способами. А вот как это сделать знают не многие, не все учились в строительных институтах.

Самому построить фундамент, самому возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться.

Однако такие услуги стоят дорого, поэтому и приходится решать вопросы менее затратными способами. А вот как это сделать знают не многие, не все учились в строительных институтах.

Так как большую популярность сейчас набирает строительство каркасных домов, а так же домов из газо- и пеноблоков, то нужно более подробно рассмотреть строительство столбчатого или колонного фундамента так, как именно он используется под такие типы сооружений.

При таком строительстве нужно самому вырыть ямы, произвести разметку, самому построить колонны для фундамента и так далее. А теперь об этом подробнее.

Столбчатый фундамент

Бурение под столбчатый фундамент

Чтобы начать строить, нужно разобраться, что вообще строить надо. И так, столбчатый фундамент представляет собой последовательно установленные колонны. Располагают такие колонны, как правило, в следующих местах:

В углах фундамента;

На местах пересечения стен;

Под тяжёлыми простенками;

Другие места с большой нагрузкой.

Для того, чтобы вся нагрузка от здания распределялась равномерно на все столбы, на них кладут специальные тяжёлые массивные железобетонные балки, которые называются рандбалками.

Опять-таки, если техники нет, то человек просто не способен поднять такую тяжесть, поэтому иногда такой фундамент просто заливают, то есть делают его монолитным. Также такое перекрытие столбов обеспечивает более высокую их устойчивость и предотвращает от опрокидывания.

Как уже говорилось ранее, самым распространённым типом колонного фундамента для дома является монолитный железобетонный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента

Устройство ленточного фундамента на глинистых грунтах

Как правильно построить фундамент для дома новичку?

Многие задаются таким вопросом, так как не обладают даже элементарными знаниями в этой области, а те пособия по строительству, которые можно найти на полках книжных магазинов, написаны очень тяжёлым для понимания языком, скорее объяснение в такой книге рассчитано на грамотного инженера, чем на новичка в строительстве.

Для того чтобы лучше понять суть строительства необходимо весь процесс разделить на этапы.

Этап один

На этом этапе следует провести расчёт столбчатого фундамента. Расчёт состоит в том, чтобы рассчитать сопротивление грунта, на котором он будет стоять, и сравнить его с тем давлением, которое фактически будет оказываться на грунт.

Монолитный ленточный фундамент

Расчёт сопротивления грунта, или максимально выдерживаемого давления на сантиметр квадратный, производится следующим образом:

Производится рытьё ямы глубиной около полутора метров и шириной порядка 2 метров;

Определение типа грунта, который находится на глубине заложения.

Сначала вырывается яма. Она нужна для того, чтобы можно было увидеть, какой грунт будет находиться под столбом фундамента. По специальным энциклопедическим данным можно определить это самому, но лучше обратиться в специальные службы, которые сделают это более профессионально.

Когда тип грунта определён, то можно узнать его сопротивление. Фактически сопротивление грунта представляет собой максимальный вес, который способен выдержать грунт площадью в сантиметр квадратный.

Понятно, что например крупнозернистый песчаный грунт имеет более высокое сопротивление, чем мелкопесчаный, но меньшее, чем, скажем, гравистый грунт. Тем не менее, в таблицах есть такие данные, и воспользоваться ими может каждый.

Армирование ленточного фундамента

Для примера, допустим, что у нас получилось сопротивление 3 килограмма силы на сантиметр квадратный.

Это значит, что столб не будет давать просадку на таком грунте, если на каждый его квадратный сантиметр будет давить не более трёх килограмм.

Дальше производим расчёт массы постройки, которая будет стоять на фундаменте.

Делается это так. Зная точные параметры коробки, то есть все длины и ширины стен, а также материал, из которого эти стены будут возводиться, можно легко определить приблизительное количество строительного материала.

Например, пусть здание строится из пеноблоков. Точно измерив параметры блока под фундамент, такие как его длина, ширина и высота, можно определить, какое количество блоков требуется для того, чтобы возвести все стены.

Допустим, их получилось 1000 штук. Теперь зная вес одного блока, можно очень точно выяснить вес всех стен. Вес такого блока не превышает 30 килограмм, поэтому 30х1000 будет 30 000 килограмм.

Теперь нужно рассчитать вес перекрытия на столбы. Если оно выполнено из железобетонных блоков, то опять-таки все данные уже известны, то есть останется посчитать количество блоков и умножить их на массу одного такого железобетонного блока.

Если же перекрытие делается монолитным, то есть заливается бетонным раствором, то расчёты становятся немного сложнее.

Для того, чтобы наиболее точно определить вес всего перекрытия, нужно определить все, малой его части, скажем, 10 сантиметров в длину. Так как перекрытие в каждой точке будет иметь одинаковую плотность и высоту, то вес любого такого десятисантиметрового участка будет одинаков.

Теперь, как посчитать вес десятисантиметрового участка. Сначала узнаём плотность всех компонентов для изготовления бетона. Например, песок имеет плотность 1000 килограмм на метр кубический, цемент 2000 килограмм на сантиметр кубический и вода 900 килограмм на метр кубический.

Дальше необходимо знать, какой объем помещается в одном десятисантиметровом участке фундамента. Пусть для простоты расчётов это будет ровно один кубический метр, хотя на самом деле для такого объёма перекрытие должно быть очень большой высоты.

Отверстия для канализационных труб должны быть заложены предварительно, нежелательно разбивать под них готовый фундамент

Зная соотношение компонентов в бетоне, можно вычислить их соотношение объёмов в одном метре кубическом.

Например, мы готовим раствор, где есть 8 частей песка, 2 части цемента и 10 частей воды. Тогда весь кубический метр состоит из 20 частей, то есть 10+2+8 равно 20.

Это значит, что одна часть будет иметь 0,05 кубического метра, то есть 1 м.куб/20. Следовательно, в одном метре кубическом будет:

Песка – 8х0,05=0,4 метра кубического;

Цемента – 2х0,05 =0,1 метр кубический;

Вода – 10х0,05 = 0,5 метра кубического.

Проверяем: 0,4+0,1+0,5 получится ровно метр кубический. Теперь, зная соотношение объёмов не трудно рассчитать их массу. Она рассчитывается, как объём умноженный на плотность, то есть получим:

Песок – 1000х0,4= 400 килограмм;

Вода – 900х0,5 = 450 килограмм;

Цемент – 2000х0,1 = 200 килограмм.

Теперь складываем все эти массы и получаем общий вес десятисантиметрового участка перекрытия, которое у нас получилось объёмом в один кубический метр. Получим: 400+450+200 = 1150 килограмм.

Дальше всю длину всего перекрытия делим на 10, так как один участок у нас по длине 10 сантиметров – получим количество таких участков. Например, вся длина у нас 150 сантиметров, тогда количество участков равно 150/10 – пятнадцать.

Дальше остаётся только количество участков умножить на вес одного такого участка, получим – 15х1150 килограмм равно 17 250 килограмм.

Дальше остаётся выяснить вес балок перекрытия и самой крыши. Делается это точно так же, исходя из плотности дерева, используемого при производстве таких работ и общем его объёме.

Когда и эти веса вычислены, то остаётся только их суммировать. Например, вес крыши и перекрытия получились по 5000 килограмм, тогда общий вес конструкции равен:

5000+5000+17250+30000 = 57250 килограмм.

Монолитная плита

Теперь для того, чтобы узнать какое давление оказывается на один сантиметр квадратный грунта, нужно узнать общую площадь прилегания.

То есть длину столба умножаем на ширину – узнаём площадь одного столба, дальше умножаем на количество столбов – получаем общую площадь.

Теперь остаётся весь вес разделить на эту площадь, например, получилась площадь 35000 квадратных сантиметров, тогда: 57250/35000 = 1,64 килограмма на сантиметр квадратный.

Если эта цифра меньше, чем сопротивление грунта, а в нашем случае так и есть (1,64<3), то можно смело строить по задуманному плану фундамент для дома.

Второй этап включает разметку фундамента, то есть определение тех мест на местности, где будут стоять столбы. Как уже говорилось обязательно столбы нужно ставить под пересечением стен и на углах.

Третьим этапом нужно вырыть ямы для этого фундамента. Ямы следует капать так, чтобы они были больше ширины столба сантиметров на 40 с каждой стороны. Если грунт прочный и плотный, то допускается не укладывать в него опалубку для столбов. Но, как правило, опалубка всё же нужна. Делается она из деревянных щитов.

План столбчатого фундамента

Для этого нужно взять доски не меньше чем 3 сантиметра по толщине и положить их бок о бок. Потом сверху прибиваем ещё одну доску, которая будет перекрывать все другие. Получился щит. На один столб нужно как минимум четыре такие щита, если ширина щита равна ширине столба.

Следующим этапом нужно заложить арматуру в ямы — это обеспеит надежность для дома. Для этого арматуру нужно поставить, а не положить, чтобы прутья шли вдоль столба, а не поперёк, или ещё чего хуже в хаотичном порядке.

Для того, чтобы арматура не разъезжалась в разные стороны, то все прутья обвязывают между собой проволокой, или приваривают по кругу ту же арматуру. При армировании столбов чаще используют прутья с диаметром в 1,2 сантиметра.

Теперь, когда прутья установлены, то по их периметру устанавливаем изготовленную опалубку.

Щиты между собой можно не крепить, но с внешней стороны нужно обязательно поставить откосы, чтобы они не могли двигаться в разные стороны. Для того, чтобы откосы не смогли сместить щиты во внутрь, между щитами следует поставить распорки.

Опалубку лучше изготавливать из достаточно влажного дерева, так как сухое будет впитывать влагу из бетона, что потом отразится на его качестве.

Следующим этапом нужно залить бетон в те деревянные коробки, которые получились в результате постановки опалубки. Делать это следует не сразу, а частями. То есть имеется ввиду, что сначала нужно заливать не больше 20-30 сантиметров.

После этого нужно немного утрамбовать его специальной вибромашинкой, или с помощью штыковой лопаты, делая при этом поступательные движения вверх-вниз.

На следующем этапе нужно устроить ростверк, или перекрытие на столбы. Естественно такую работу нужно производить только после того, как бетон высохнет и наберёт порядка 80 процентов своей прочности, что достигается после 2 недель с момента заливки, при условии летней тёплой погоды, если же речь идёт о зимней погоде, то срок увеличивается в два раза.

Конструкция столбчатого фундамента

После этого срока можно делать ростверк. Он выполняется следующим образом. Сначала делается такая же опалубка, а потом в неё заливают бетонную смесь. Внутрь ростверка можно положить арматурную сетку, которую тоже можно сварить самостоятельно из арматуры, толщиной 1,2 миллиметра.

После того, как ростверк изготовлен можно снять опалубку. А дальше нужно столбы присыпать землёй. Такая процедура называется обратной засыпкой. Нужна она для того, чтобы обеспечить столбам дополнительную устойчивость.

Выполняется она следующим образом: сначала насыпаем немного земли, потом трамбуем её любым подходящим инструментом. Дальше насыпаем ещё небольшой слой и опять трамбуем.

После этого можно произвести гидроизоляцию фундамента путём покрытия столбов смолой. После этого можно устроить забирку, которая поможет защитить внутреннее пространство под домом от попадания туда различной пыли, грязи, а также влаги.

Главное — строить фундамент для дома по всем правилам, стараясь не допускать ошибки, и тогда конструкция прослужит вам целый век.

yegorka.com

Расчет фундамента — подробная инструкция + видео

Доброго времени суток дорогие читатели!

Фундамент – основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

— как правильно сделать фундамент под дом,

— на какую глубину его заложить,

— как рассчитать ширину подошвы фундамента,

— какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ СТАТЬИ.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента – выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента – это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента – определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

.

.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска – это два колышка к которым прибита ребром доска.

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом, чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

— экскаватору, который будет копать котлован,

— монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.

— нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную – по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски – чаще всего делаем выше грунта на 500 – 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 – 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Далее в доски обносок забиваем гвозди и натягиваем капроновый шнур (или тонкую проволоку) по осям стен здания.

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол – для проверки углов, можно использовать “Египетский треугольник”. От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки — желательно “отстрелять” площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

.

.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

Глубина траншеи без опалубки:

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м.

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях – 1,25 м.

— Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках – 1,5 м.

Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое – то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 – 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть.

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

.

.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

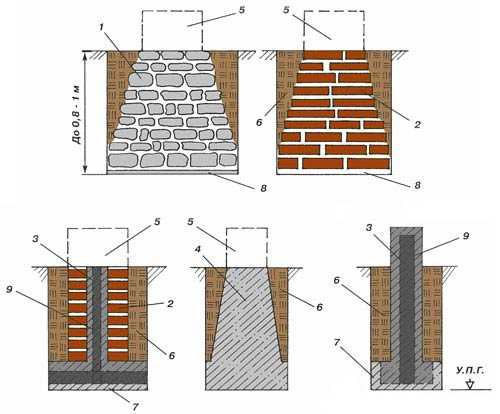

Рисунок 3.1 Ленточные и столбчатые фундаменты, в пучинистых грунтах.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник сделанный из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита ж/б, опорная; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; У.П.Г. – уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

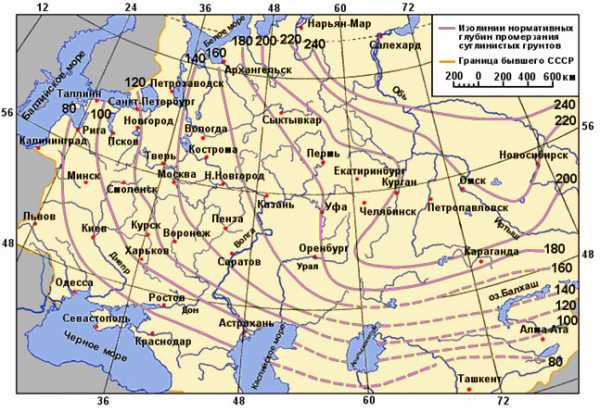

1) Уровень промерзания грунта.

2) Высоту грунтовых вод.

3) Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами – уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть – чуть ниже) уровня промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) – 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) – 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на – 0,4 м.

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

| № п/п | Несущие грунты в пределах глубины промерзания. | Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод. | Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий. |

1 | Скальные и полускальне грунты | Не имеет значения. | Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта |

2 | Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты. | Не имеет значения. | Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м. |

3 | Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси. | Более чем на 2 м. | Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м. |

| Менее чем на 2 м. | Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м. | ||

| Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта. | Не менее глубины промерзания грунта. |

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Рисунок 2.2. Глубина промерзания грунтов в сантиметрах.

.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф – колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой – это плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты – средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная – 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты – пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты – суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто – его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

.

.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

Чтобы правильно рассчитать ширину подошвы фундамента, необходимо знать два основных показателя – вес дома (с учетом снеговых нагрузок) и вид грунта (несущий грунт), на который будет опираться дом.

а) Вес дома – необходимо рассчитать вес дома полностью с учетом снеговых нагрузок, мебели в доме (на втором этаже). Делается это очень легко, примерно за полчаса вы сможете посчитать полностью вес своего будущего дома.

б) Вид несущего грунта – все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 – 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 – 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1 Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

| № п/п | Виды грунтов | кПа | кг/см2 |

| 1 | Крупнообломочные грунты, щебень, гравий | 500 – 600 | 5,0 – 6,0 |

| 2 | Пески гравелистые и крупные | 350 – 450 | 3,5 – 4,5 |

| 3 | Пески средней крупности | 250 – 350 | 2,5 – 3,5 |

| 4 | Пески мелкие и пылеватые плотные | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |

| 5 | Пески мелкие и пылеватые средней плотности | 100 – 200 | 1,0 – 2,0 |

| 6 | Супеси твердые и пластичные | 200 – 300 | 2,0 – 3,0 |

| 7 | Суглинки твердые и пластичные | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |

| 8 | Глины твердые | 300 – 600 | 3,0 – 6,0 |

| 9 | Глины пластичные | 100 – 300 | 1,0 – 3,0 |

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример – как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:

Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

— Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.

— Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.

— Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно – 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

— Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.

15 000 шт • 4 кг = 60 000 кг.

— Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.

2500 шт • 15 кг = 80 700 кг.

— На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.

12 000 шт • 3,8 кг = 45 600 кг.

— Перекрытие дома, первого и второго этажа – круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.

34 шт • 2 200 кг = 74 800 кг.

— Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить – 63 000 кг.

— Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около – 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

— Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.

6 500 шт • 3,8 кг = 24 700 кг.

— Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.

40 шт • 1 600 кг = 64 000 кг.

— Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.

— Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.

0,52 м3 • 2000 кг = 1040 кг.

— Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около – 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см • 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать 2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 • 2 кг = 480 000 кг/см2 – вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 – 440 989 кг = 39 011 кг – запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) – 50 см.

.

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

.

Как построить фундамента дома.

.Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Как правильно сделать фундамент под дом

Для того, чтобы понять, как правильно сделать фундамент под дом сваими руками, необходимо разобраться со всеми применяемыми для такого строительства типами фундаментов, и выбрать нужный.

Типы фундаментов

Фундаментные конструкции различают по их конструктивным предназначениям и особенностям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых распространённых фундаментов в строительстве частных жилых домов считается ленточный фундамент. Такой тип фундамента имеет вид заглублённых на глубину промерзания грунта бетонных лент, которые принимают на себя общую нагрузку здания.

К таким нагрузкам относится вес несущих стен, кровельная конструкция и материалы, вес внутренней отделки и мебели. Свой упор бетонные ленты осуществляют на фундаментную плиту. Предназначение фундаментных плит заключается в равномерной передаче нагрузки всего массива на твёрдый грунт, который является фундаментным основанием.

Использование такого типа фундамента становится актуальным при строительстве одно- или двухэтажного дома, в котором будет выполнено подвальное помещение. Для жилых домов, в которых наличие подвального помещения не предусматривается, ленточный фундамент тоже можно применять.

Фундамент столбчатый

Фундамент столбчатого типа тоже находит своё применение при строительстве частных жилых домов. Такой тип фундамента имеет вид железобетонного столба, который углубляется в грунт на необходимую глубину. Такая глубина указывается архитектором при изготовлении проекта жилого дома. Основывается архитектор на показания геологической проверки грунта на наличие плавунов и уровень грунтовых вод.

Вместо столба может использоваться следующая технология. В грунте при помощи бурения выполняется отверстие нужного диаметра и глубины. В это отверстие укладывается арматура, и отверстие заполняется бетонным раствором нужного типа. Выступающие из грунта части столбов необходимо соединить между собой фундаментными балками, которые выполнены из железобетона.

Такой тип фундаментной конструкции применяется при строительстве лёгких жилых домов, которые построены из дерева или блоков лёгкого типа. Применение такого фундамента актуально только на том грунте, который не подвергается деформациям температурного характера.

Фундамент плитного типа

Возведение дома

Этот тип фундаментной конструкции состоит из железобетонной плиты, которая заглублена на нужную глубину и уложена на твёрдый несыпучий грунт. Толщина железобетонной плиты может быть разной. Обычно, такая толщина составляет от 30 до 100 сантиметров.

Используемая в качестве армирующего наполнителя арматура в таких плитах имеет сечение 20 миллиметров. Перед тем, как установить фундаментную плиту в подготовленный котлован, необходимо выполнить небольшую бетонную подушку. Для этого используется бетонный раствор малой прочности. Вместо бетона можно использовать отмостку из промытого песка, который необходимо качественно утрамбовать.

Применять такой тип фундаментной конструкции можно на непрочных грунтах, которые поддаются структурным и температурным деформациям. Фундаментная плита принимает и качественно выдерживает, как вертикальную нагрузку конструкции дома, так и боковое давление неплотного грунта. При строительстве частного жилого дома, в котором предусмотрено наличие больше двух жилых этажей, такой тип фундамента подходит идеально.

Фундаменты свайного типа

Свайный тип фундамента по своим характеристикам напоминает фундаментную конструкцию столбчатого типа. Группа свай определённого размера и диаметра вбиваются в грунт. Верхняя их часть соединяется между собой при помощи ростверков. Использование такого типа фундамента актуально только в том варианте, когда до плотного несыпучего грунта довольно глубоко. В таких вариантах использование других типов фундамента недопустимо. Свая забивается на всю глубину непрочного грунта, пока не упирается в твёрдое основание. Использование свайного фундамента в строительстве частного жилого дома практически не случается.

Полезные советы по устройству фундаментной конструкции

Для того, чтобы самостоятельно организовать качественный фундамент любого типа, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Для начала необходимо провести обязательные геологические изыскания грунта, который находится на строительном участке.

Устройство опалубки под ленточный фундамент

От таких изысканий зависит правильный выбор типа фундамента и всей конструкции дома в целом. Для того, чтобы определиться с конструкцией дома и типом фундамента, необходимо знать следующие характеристики:

- Тип и состояние грунта на всём строительном участке;

- Общая глубина промерзания грунта;

- Наличие и количество подземных вод;

- Наличие любых коммуникаций, которые могут располагаться на строительном участке.

Общая нагрузка на фундаментную конструкцию

Геологические изыскания можно смело считать главным фактором при составлении проекта жилого дома. Но, немаловажным фактором считается расчёт всех нагрузок, которые будут производиться на фундаментную конструкцию. Такой расчёт необходимо произвести ещё до создания самого проекта.

В противном случае, есть возможность выполнения некачественного фундамента, который не сможет правильно принимать на себя всю нагрузку возводимого здания, что приведёт к переделке всей коробки дома, что означает дополнительные денежные затраты. К нагрузкам на фундамент относится общий вес всех стен, перекрытий и кровельной конструкции.

Кроме того, необходимо учитывать и вес всей внутренней отделки жилого помещения и тех технических и коммуникационных элементов, которые будут находиться в доме. Вторым типом нагрузки считается полезная нагрузка. Это та нагрузка, которую будет осуществлять мебель и вес самих жильцов дома.

После подсчёта всех нагрузок архитектор делает расчёт общей площади фундаментной конструкции. Чем больше эта площадь, тем меньше давления будет принимать каждый элемент фундаментной конструкции. Основываясь именно на такие расчёты, и производится выбор нужного типа фундамента и глубины его заложения.

Глубина фундамента

Выбор глубины фундамента считается третьим основным положением, которое влияет на всю конструкцию жилого дома. Выбор правильной глубины заложения производится благодаря характеристикам грунта.

Если твёрдый грунт расположен на глубине более 1.5 метров, то и глубина заложения должна быть соответствующей. Не стоит забывать про грунтовые воды. Они не должны доходить до подножки фундаментной конструкции. Котлован фундамента должен быть ровным и прочным. При осыпании участков котлована, осыпавшийся грунт необходимо удалить со дна рва.

Технология выполнения фундамента

Вывод арматуры из плиты

Так как правильно сделать самому фундамент под дом? Для начала необходимо перечитать план будущего дома и учесть все технические рекомендации, которые выполнил архитектор, составлявший проект дома. Именно в этом документе и будет указан размер и глубина заложения фундамента. Далее следует расчистить строительный участок от всего мусора и посторонних строительных материалов.

После этого можно переходить к разметке фундамента. Для этого в грунт вбиваются деревянные колышки, которые будут обозначать углы будущего фундамента. По этим колышкам натягивается прочный строительный шнур – это будет наружная стенка фундамента.

Отступаем от шнура необходимое расстояние, которое будет шириной фундаментного котлована. Теперь можно рыть котлован. Если в проекте дома обозначены центральные несущие стены, то разметку нужно производить и на них.

После того, как котлован для фундамента будет закончен, нужно приступать к выполнению основания для фундамента. Для этого используется промытый морской песок с крупной фракцией. Слой песка должен быть около 15 сантиметров. Песчаное основание нужно качественно утрамбовать, и, по возможности, разровнять.