Устройство фундамента — 115 фото видов фундаментов и советов по их реализации

Под фундаментом понимается та часть постройки, которая принимает на себя всю основную нагрузку и передает её на основание. К выбору вида фундамента необходимо подходить очень тщательно, принимать во внимание и массу будущего сооружения, и его конструктивные особенности, и тип почвы на участке под строительство.

Существуют 6 основных видов фундаментального основания, они бывают: ленточные, монолитные, свайные, столбчатые, плитные и винтовые.

Внимательно разобравшись, какой из видов лучше всего подойдет для возводимого здания, нужно понять, как же происходит устройство фундамента того или иного типа. Для этого можно просмотреть различные фото устройства фундамента, ознакомиться с основными этапами этого процесса.

В данной статье попытаемся понятно изложить технологию устройства наиболее популярных видов: ленточного и свайного фундамента.

Ленточное основание

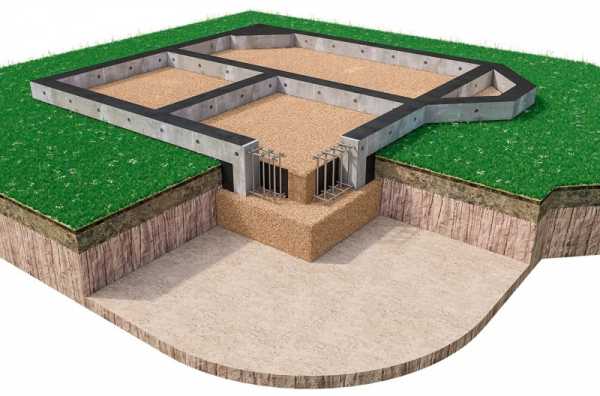

Такой вид зачастую используется в индивидуальном малоэтажном строительстве. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, располагаемая по периметру возводимой конструкции.

Высота и ширина железобетонного фундамента фиксирована, эти значения высчитываются заранее, на стадии проектирования здания. Такую ленту располагают обязательно под всеми стенами здания, форма их поперечного сечения одинакова по всему периметру постройки.

Устройство ленточного фундамента производится на глубину, больше глубины промерзающего грунта. Ленточное железобетонное основание прекрасно подойдет для тяжелых построек, для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа, при угрозе неровной осадки фундамента и т.д.

Устройство данного вида основания начинается с разметки осей возводимого сооружения, с помощью проволоки, колышков или строительного шнура фиксируется положения фундамента. Подготовленная площадка под фундамент здания должна быть больше размеров сооружения на 2-3 метра в каждую из сторон.

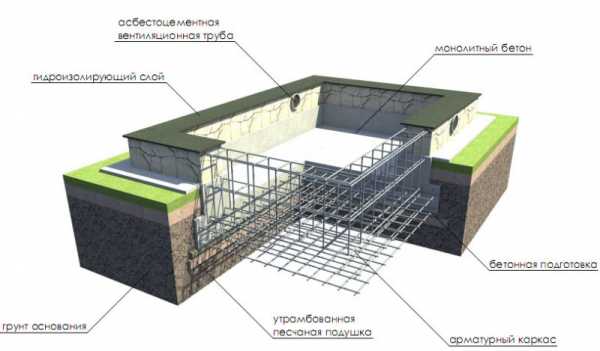

После происходит рытье траншеи, это можно сделать вручную, либо с применением специальной техники. Дно полученного котлована засыпается подушкой из песка или крупного гравия, размером 12-20 см. Далее необходимо полить подушку водой и тщательно утрамбовать, это обеспечит её более плотное прилегание к земле.

Следующим шагом станет укладка гидроизоляционного материала, и заливка цементным раствором. После необходимо сформировать опалубку, она создается из струганных досок. Опалубка тщательно фиксируется по периметру стен траншей, это предотвратит их вспучивание.

На поверхность земли опалубка выводится на 30 см. и более, выведенная высота станет цоколем дома. Важно не забыть в процессе устройства ленточного основания оставить отверстия для инженерных коммуникаций.

Армирование траншеи происходит вместе с устройством опалубки, которая уже должна быть собрана в цельный каркас. Далее в основание заливается бетонный раствор, постепенно, слоями по 20 см., каждый такой слой тщательно утрамбовывается.

Снятие каркаса опалубки возможно через неделю – полторы. Также по прошествии этого времени, можно произвести гидроизоляцию фундамента с помощью специальной мастики. После проведения этих работ, происходит обратная засыпка фундамента с помощью чистого песка, который укладывается слоями, каждый слой необходимо полить водой и утрамбовать.

Свайный фундамент

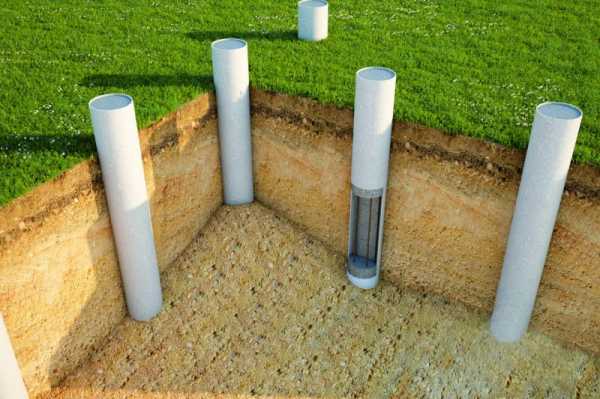

Устройство свайного фундамента предпочтительно на глинистых, неустойчивых почвах, а также для крупногабаритного, масштабного строительства. Возведение такого основания производится с помощью заостренных к низу свай, каждая из которых способна выдержать нагрузку до 5 тонн.

Перед началом устройства этого вида фундамента, так же как и в первом случае, необходимо произвести точную разметку, места, в которых будут располагаться сваи, должны быть обозначены с помощью колышков. Затем происходит бурение скважин и установка в них объемного каркаса из свай.

Необходимо следить, чтобы арматура не касалась дна и стен скважин. Обязательно должен оставаться 30-50 ти сантиметровый защитный слой.

После происходит заливка свай, лучше всего эти работы производить в один этап, для предотвращения образования пустот при заливке лучше применять глубинный вибратор. Осуществлять нагрузку на свайное основание можно спустя 3-4 недели после заливки.

Задумавшись об устройстве фундамента своими руками, внимательно ознакомьтесь с технологией этого процесса, полностью разберитесь в каждом этапе работ, это позволит вам качественно и без лишних затрат выполнить намечаемое строительство.

Фото устройства фундамента

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

Содержание:

- Технология устройства фундамента

- Виды фундаментов

- Устройство ленточного фундамента

- Монолитный фундамент и его устройство

- Устройство фундамента столбчатого типа

- Винтовой фундамент и особенности его устройства

- Устройство плитного фундамента

- Технология возведения ленточного фундамента

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

- ленточный;

- монолитный;

- столбчатый;

- свайный;

- винтовой;

- плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

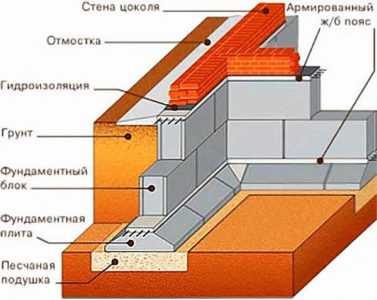

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

- бутобетонные;

- железобетонные;

- кирпичные;

- плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

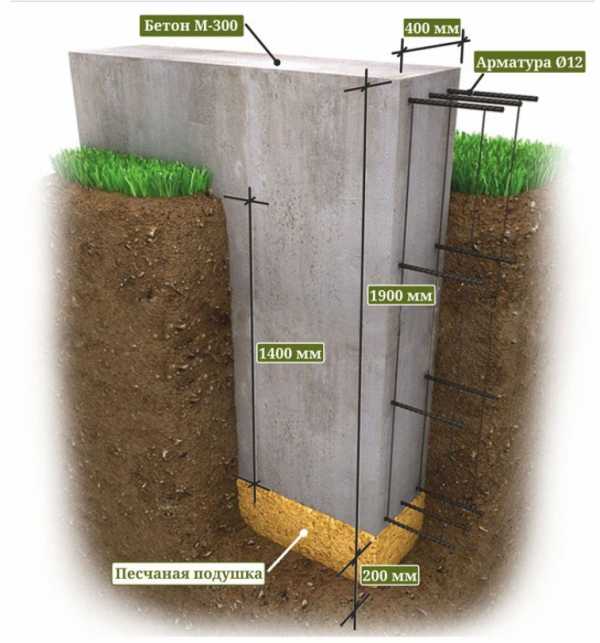

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

- если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;

- если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;

- если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;

- заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

- железобетонные;

- деревянные;

- металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

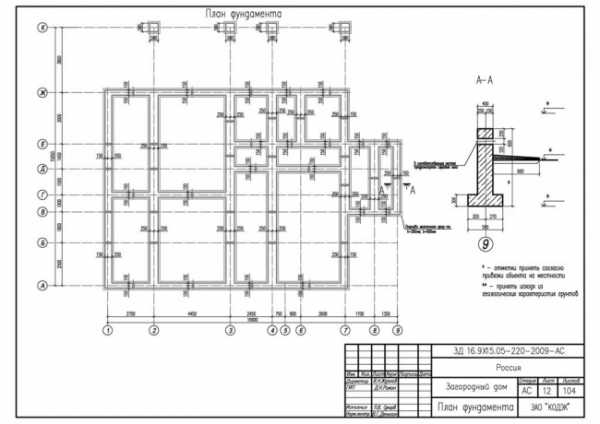

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

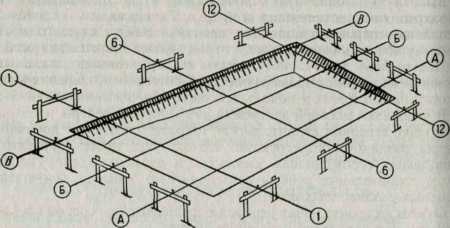

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

www.svaybur.ru

от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки

Ленточный фундамент и условия его использования

Конструкция ленточных фундаментов, соответствуя названию, представляет собой протяженную ленту с установленными расчетом габаритами, уложенную под несущими стенами здания на определенной глубине. Устройство ленточного фундамента может производиться из разных материалов – бутового камня, бетонных блоков и фундаментных плит, бетона и железобетона.

Если вам необходимо возвести ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция по его сооружению приведена в этой статье. Фото ленточного фундамента разных видов также приведены в этой статье ниже.

Ленточный фундамент из блоков ФБС и железобетонных плит

Ленточный тип фундамента принимается с учетом следующих факторов:

- типа здания и материалов, применяемых при сооружении несущих конструкций;

- вида грунтов, залегающих на участке строительства, характеристик их несущей способности, количества и толщины наслоений в случае присутствия в основании нескольких видов грунтов различного типа;

- глубины промерзания грунта;

- наличия подземных вод, их уровня и характера обводнения;

- особенностей рельефа местности.

Главное при этом – выбранный вид и особенности конструкции фундамента должны обеспечить устойчивость здания и исключить недопустимые деформации при любых неблагоприятных воздействиях – насыщении грунтов водой или их высыхании, замораживании и размораживании основания.

Ленточный фундамент из бутового камня

Рассмотрим подробно все факторы, с учетом которых принимается решение по использованию ленточного фундамента.

Тип зданий и несущих конструкций

При некоторых типах конструкций зданий, помимо ленточных, наиболее подходящими могут быть другие виды фундаментов. Например, для малоэтажных домов с небольшой массой – деревянных срубов или каркасных – наиболее рационально применение столбчатых фундаментов, буробетонных или стальных винтовых свай.

На слабых грунтах – просадочных или пучинистых – для зданий любой конструкции может быть эффективно использована монолитная железобетонная плита. В каждом случае должно приниматься отдельное решение с учетом всех вышеперечисленных условий.

Использование ленточных фундаментов будет наиболее эффективным для зданий с протяженными массивными стенами из кирпича, бетона и железобетона.

Грунтовые условия

Видов грунтов, классифицируемых по ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», насчитывается множество. Из них можно выделить несколько основных типов, которые мы свели в таблицу.

[table id=224 /]

Нас интересует, на каких грунтах можно использовать фундамент ленточного типа.

Согласно нормам СНиП, ленточные фундаменты применяются без ограничений в условиях залегания на площадке скальных и крупнообломочных грунтов, которые практически несжимаемы, что обеспечивает высокую устойчивость сооружения в любых условиях.

На биогенных грунтах ленточные фундаменты применять нерационально, так как эти грунты относятся к слабонесущим.

Согласно п. 5.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: «Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается».

В случае необходимости строительства на биогенных грунтах используются другие решения по фундаментам – прорезка толщи слабых грунтов сваями; замена слабых грунтов сыпучими несжимаемыми материалами; уплотнение с использованием насыпного грунта.

То есть использовать ленточные фундаменты можно, но при этом придется понести большие дополнительные затраты по изменению свойств слабонесущих грунтов в основании.

Замена биогенного грунта и устройство ленточного фундамента будет экономически целесообразно при толщине заменяемого грунта, не превышающей 1-1,5 м, в другом случае рационально будет перейти на свайные фундаменты.

Использование ленточных фундаментов на песчаных и глинистых грунтах

Применение ленты в основании на пылевато-глинистых и песчаных грунтах требует особого рассмотрения, так как эти типы грунтов могут иметь разную величину несущей способности, а также обладать особыми свойствами, способными негативно влиять на устойчивость зданий.

Несущая способность грунта, по-другому называемая сопротивлением основания, – это характеристика, показывающая, какую нагрузку от сооружения может выдержать данный грунт без нарушения целостности собственной структуры и деформаций, способных привести к недопустимым деформациям конструкций возведенного здания. Несущая способность грунта измеряется в МПа, Т/м² или кг/см².

Применительно к ленточным фундаментам с учетом величины сопротивления грунта при расчете определяется ширина ленты.

Принцип расчета заключается в сравнении величины нагрузки от здания, включающей вес всех конструкций, нагрузок от людей, мебели и оборудования, веса снежного покрова на крыше, с расчетной величиной несущей способности (сопротивления) грунта. В результате подбирается такая ширина ленточного фундамента, которая обеспечивает передачу всех нагрузок на основание, создающее давление под подошвой, которое не превышает величину несущей способности грунта.

Что касается особых свойств, то, согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», грунты классифицируются на следующие виды:

«Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания), равную более 0,04.

Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки, равную более 0,01.

Грунт пучинистый – дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения, равную более 0,01».

Опасность заключается в том, что грунты, обладающие свойствами набухания или просадочности при замачивании, увеличении объема при морозном пучении, могут испытывать значительные деформации, передающиеся на вышележащие конструкции здания.

Если для сооружений из бревна, бруса или каркасных зданий неравномерные подвижки оснований не могут стать причиной разрушения несущих конструкций, то для зданий из кирпича или легкобетонных блоков даже незначительные деформации фундаментов способны привести к появлению трещин в стенах.

Задачей проектировщиков и производителей строительно-монтажных работ в этом случае является предотвращение негативного воздействия перечисленных факторов, для чего применяются следующие мероприятия:

- устройство отмостки по периметру здания достаточной ширины, исключающей проникновение поверхностной влаги в основание, вызывающей набухание или просадку грунтов;

- утепление грунтов с помощью укладки утеплителя под отмосткой для предотвращения промерзания основания фундаментов. Для этого наиболее подходящим материалом является ЭППС (экструдированный пенополистирол), о свойствах и применении которого можно узнать из статьи «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик»;

- подушка под ленточный фундамент из сыпучих утрамбованных материалов определенной толщины, уменьшающая деформацию морозного пучения;

- устройство поясов из монолитного железобетона, устраиваемых на уровне верхнего обреза фундаментов и под перекрытиями здания для предотвращения деформаций в стенах, вызванных неравномерными просадками или силами набухания и морозного пучения грунтов.

Глубина промерзания грунта

Глубина сезонного промерзания – один из важнейших факторов, влияющих на установку величины заглубления фундамента от уровня планировки поверхности грунта. Особенно это актуально для России, где большая часть территории подвергается воздействию отрицательных температур зимой. Значения нормативных величин промерзания для глинистых грунтов, крупных и средних песков в разных в регионах РФ приведем в следующей таблице.

[table id=225 /]

Для грунтов, относящихся к категории скальных и крупнообломочных, мелких песчаных грунтов, величина глубины промерзания не имеет значения, так как на перечисленные грунты силы пучения при промерзании не воздействуют.

Глубина заложения подошвы ленточного фундамента рассчитывается с учетом величины промерзания для конкретного сооружения, которое определяется умножением нормативной глубины промерзания для данного региона на коэффициент, учитывающий характер теплового режима эксплуатации здания (отапливаемое или неотапливаемое).

Промерзание грунта в основании зданий оказывает влияние на влагу, содержащуюся в порах и полостях грунтов, приводит к ее превращению в лед, вызывая расширение. При оттаивании происходит обратный процесс – грунты сжимаются, в результате все это вызывает неравномерные деформации фундаментов и вышележащих конструкций.

Для предотвращения негативных последствий необходимо, чтобы глубина заложения подошвы ленточного фундамента была не меньше, чем значение расчетной глубины промерзания.

Грунтовые воды

Грунтовые воды, глубина их залегания и характер обводнения – еще один фактор, имеющий большое значение при выборе типа фундаментов. Наличие подземных вод или возможность их появления могут повлиять на стабильность грунтов – вызвать просадку, набухание или морозное пучение при замерзании, а также повышенную коррозию материала фундаментов, так как они способны содержать химически агрессивные вещества.

О происхождении и характере воздействия подземных вод на фундаменты мы детально писали в статье «Инженерный анализ видов и способов гидроизоляции подземных частей здания от грунтовых вод».

Для того чтобы свести к минимуму негативное влияние подземных вод на конструкции фундаментов, используются следующие мероприятия:

- гидроизоляция ленточного фундамента различными материалами и методами;

- устройство пристенных и площадных дренажных систем, обеспечивающих снижение уровня подземных вод на участке застройки;

- укладка трубопроводов коммуникаций в водонепроницаемых лотках, исключающих замачивание грунтов оснований при утечках.

Влияние рельефа местности

При выборе типа и устройстве фундаментов обязательно учитываются особенности рельефа участка застройки. При наличии выраженного уклона существует опасность сдвига (оползня) верхнего слоя грунта при многослойном основании и подтопления поверхностными водами, появление которых вызвано атмосферными осадками или таянием снежного покрова.

Для предотвращения негативных последствий, вызванных особенностями рельефа, предпринимаются следующие меры:

- вертикальная планировка, предусматривающая террасирование участка;

- устройство фундаментов уступами в соответствии с уклоном поверхности грунта;

- закрепление грунтов с помощью подпорных стен, армирования геосетками и георешетками и т. п.;

- устройство дренажных систем, отводящих поверхностные воды от сооружения.

В следующем разделе содержится технология устройства и пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента.

Монолитный ленточный фундамент

Технология выполнения работ по устройству монолитного ленточного фундамента

На практике применяются различные типы ленточных фундаментов, здесь мы рассмотрим подробно наиболее трудоемкую в производстве монолитную железобетонную конструкцию.

Технология устройства монолитного фундамента из железобетона заключается в последовательном выполнении следующих этапов:

- подготовительных работ;

- установки опалубки;

- армирования;

- заливки бетонной смеси;

- ухода за бетоном до момента снятия опалубки;

- снятия опалубки.

Рассмотрим детально, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают:

- вертикальную планировку территории;

- вынос, разметку и закрепление осей сооружения на участке;

- отрывку котлована под все здание или траншей непосредственно под ленточные фундаменты;

- устройство подготовки или подушки из сыпучих материалов.

Вертикальная планировка

Перед вертикальной планировкой участок строительства очищается от зеленых насаждений, пней деревьев, крупных камней и т. п. Должен быть также снят растительный слой грунта, который вывозится в место, предназначенное для временного хранения, откуда его затем можно будет вернуть обратно после завершения строительства для благоустройства участка.

Вертикальная планировка производится с помощью землеройной техники с целью выравнивания участка, предназначенного под строительство. Вертикальная планировка должна выполняться на основании проекта, в котором учитываются особенности рельефа конкретного участка и окружающей территории, объемы срезки и подсыпки недостающего грунта в необходимых местах с целью обеспечения нормального отвода поверхностных вод.

Если природный рельеф участка достаточно ровный, то объемы работ будут небольшими. В случае значительных перепадов рельефа может понадобиться вывоз срезанного грунта в отвал, а после сооружения фундаментов доставка недостающего грунта для обратной засыпки.

Разбивка и закрепление осей

Разбивка осей планируемого здания на местности и их закрепление выполняется с учетом требований СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и на основании проектной документации – чертежей планировки здания и разбивочного чертежа, где указываются существующие ориентиры на местности – ранее построенные здания, сооружения или специальные геодезические знаки.

Разбивку осей здания могут осуществить специалисты муниципальной геодезической службы или крупной проектной организации с помощью точных приборов – теодолита, нивелира, лазерного дальномера.

Для закрепления осей сооружения на участке используется так называемая обноска, представляющая конструкцию, состоящую из пары деревянных столбиков диаметром около 100 мм с прикрепленной к ним поперечной доской. Каждый элемент обноски вкапывают в грунт попарно по линии каждой из осей здания на удалении 2-3 м от края будущего котлована или траншеи под фундамент.

Обноски вкапывают на глубину 0,5-0,8 м, для обеспечения незыблемости отмеченных и вынесенных осей здания, от которых будут определяться наружные и внутренние габариты фундаментов и стен. Горизонтальные элементы обноски устанавливают на едином уровне, что выверяется с помощью ватерпаса или нивелира.

Оси здания фиксируются на обноске с помощью гвоздей, забитых в поперечные доски. Помимо этого, на обноске гвоздями отмечают габариты ленточных фундаментов и стен.

Для разметки размеров котлована и фундаментов непосредственно на площади участка по осевым гвоздям натягиваются проволочные струны, на пересечении которых с помощью отвеса переносят на поверхность грунта все необходимые ориентиры, отмечаемые колышками и другими способами – краской, известью, сухим цементом и т. п.

Устройство обноски с закреплением осей

Отрывка котлована или траншей под фундамент

После разметки струны и шнуры с обноски временно снимают и производят отрывку котлована или траншей под ленточные фундаменты по отметкам на грунте. Котлован отрывают в случае здания с подвалом или необходимости устройства цокольного этажа. Если нет подвала, в устройстве котлована под всем зданием нет необходимости, можно выкопать отдельные траншеи только под основными несущими стенами.

Траншеи под ленточный фундамент

Земляные работы должны производиться в соответствии с нормативными требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Котлованы и траншеи отрываются ниже отметки расчетного заложения фундамента с учетом слоя обязательной подготовки, которая выполняется из сыпучих материалов или бетона. Обычно выемки в грунте отрываются механизированным способом в черновую, а потом дорабатываются вручную.

В случае отрывки выемок на большую глубину, что необходимо по проекту, производится восполнение переборов вынутым грунтом, который обязательно должен быть уплотнен до естественного состояния, либо заполнением щебнем, песком или бетоном. При значительном переборе – более 50 см, требуется специальное решение проектировщиков.

Ширина дна траншеи или размеры в основании котлована устанавливаются проектом и должны учитывать толщину конструкции опалубки, ширину подстилающей подготовки, которая должна выступать за боковые грани фундамента не менее чем на 100 мм, и возможность передвижения рабочих в пазухах. Обычно ширина дна траншей принимается на 600-800 мм больше, чем ширина ленты.

Кроме того, согласно требованиям СНиП 3-4-80* «Техника безопасности в строительстве», при определенной глубине котлованов и траншей требуется укрепление стенок выемок или устройство откосов:

«9.9. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

1,0 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 м – в супесях;

1,50 м – в суглинках и глинах».

Устройство подготовки или подушки

После того как дно траншеи будет зачищено и выровнено на уровне проектной отметки, производится устройство подготовки или подушки из средне- или крупнозернистого песка, гравия, щебня или бетона. Назначение подготовки – выравнивание основания для фундамента и дополнительная защита конструкций от коррозии.

В обычных грунтах, не обладающих особыми свойствами, толщины подготовки в 100 мм достаточно. В случае залегания в основании просадочных, набухающих или пучинистых грунтов толщина подготовки из сыпучих материалов может достигать 400-500 мм. Здесь подушка играет роль демпфера, компенсирующего напряжение, возникающие в системе фундамента вследствие подвижек грунта из-за неравномерной просадки или увеличения в объеме.

Если подушка устраивается из сыпучих материалов, ее засыпают послойно с трамбованием до достижения проектной толщины. Если подготовка бетонная, то для ее устройства используют бетон не выше класса В7,5.

Песчаная подготовка

Установка опалубки

Опалубка – это форма, предназначенная для заливки и удерживания до набора необходимой прочности бетонной смеси, обеспечивающая устройство монолитных конструкций с заданными проектными характеристиками. Опалубка изготавливается и монтируется с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» и ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Опалубка должна гарантировать точность проектных габаритов конструкции с минимальными отклонениями, выдерживать изменения температуры и влажности в период схватывания и твердения бетона, быть нейтральной в химическом отношении к бетонной смеси и легко сниматься после твердения бетона.

Чаще всего при устройстве фундаментов используется мелкощитовая опалубка из деревянной доски, плит ДВП или ДСП, водостойкой фанеры. Чтобы установить опалубку с необходимой точностью, на ранее сделанной обноске натягивают струны или шнуры, обозначающие габариты ленточных фундаментов, затем с помощью отвеса переносят и отмечают их на поверхности подготовки.

Щиты опалубки устанавливают на подготовку, пользуясь ранее сделанной разметкой, скрепляют между собой по верху с помощью поперечных стяжек из доски примерно с шагом 1 м по длине. С наружной стороны щиты опалубки укрепляют деревянными раскосами, которые крепят к вбитым в грунт кольям также с шагом около 1 м.

Верхний обрез опалубки должен превышать проектный уровень верхней плоскости фундамента на 50-70 мм. Для контроля уровня заливки бетона на опалубке делают соответствующие отметки.

Внутреннюю поверхность опалубки устилают полиэтиленовой пленкой, края которой выпускают поверх обреза с запасом и закрепляют степлером. Пленка предназначена для предотвращения фильтрации цементного молока из бетонной массы через неплотности в щитах опалубки, что приводит к понижению его прочности. Верхние свободные края пленки могут понадобиться для ухаживания за бетонной смесью после ее заливки.

Опалубка под монолитный фундамент

Армирование

Фундаменты могут испытывать разнонаправленные воздействия:

- направленные вниз от веса конструкций вышерасположенного здания;

- направленные вверх, вызванные набуханием грунта или морозным пучением;

- напряжения, вызванные неравномерной просадкой, приводящие к изгибам.

Все эти нагрузки заставляют ленточный фундамент работать подобно монолитной балке, которая способна прогибаться в разных направлениях с образованием растянутых зон в поперечном сечении. Монолитный ленточный фундамент под все здание тогда представляет собой систему жестко связанных между собой балок, лежащую на упругом грунтовом основании.

Бетон хорошо воспринимает только сжимающие нагрузки, а при растяжении способен растрескиваться, поэтому монолитные ленточные фундаменты армируют сетками и пространственными каркасами, рабочая арматура которых воспринимает растягивающие усилия.

Армирование ленточного фундамента пространственными каркасами

Армирование монолитного ленточного фундамента производится на основании соответствующих чертежей проектной документации и с учетом требований нормативных документов СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Чтобы правильно заармировать ленточный фундамент, чертеж армирования должен содержать планы укладки сеток и каркасов, схемы узлов и сечений с указанием диаметров рабочих стержней и конструктивной арматуры, шагов между стержнями и хомутами, размеров защитной зоны бетона и подробные спецификации.

Арматурные каркасы, установленные в опалубке

Для армирования ленточных фундаментов в качестве рабочей используется ребристая арматура (периодического профиля) класса А3 (А400) по ГОСТ 5781-82* диаметром в пределах 8-14 мм. В качестве конструктивной или вспомогательной, служащей для объединения рабочих стержней в пространственные каркасы или сетки, применяется гладкая арматура класса А1 (А240) и ребристая арматура класса А2 (А300) с диаметром в пределах 6-8 мм.

Рабочую арматуру с классом А3 (А400) можно объединять в сетки или каркасы только с помощью соединения вязальной проволокой. Хороший экономический эффект дает применение вместо арматуры класса А3 (А400) стержней класса А500С, выпускаемых промышленностью по ГОСТ Р 52544-2006, имеющих более высокую прочность и позволяющих применять сварку при соединении каркасов и сеток.

Арматура класса А500С

Помимо того, что использование А500С упрощает работы по изготовлению сеток и каркасов, арматура А500С примерно на 30 % дешевле, чем арматура класса А3, и ее использование позволит значительно снизить сметные затраты на армирование фундаментов.

Каркасы и сетки устанавливают в готовой опалубке. В целях выдерживания защитного слоя арматуры должны быть соблюдены проектные зазоры между наружными плоскостями каркасов или сторонами сеток, боковыми поверхностями опалубки и поверхностью подготовки. Эти зазоры должны быть не менее диаметра рабочего стержня на боковых поверхностях ленты, 35 мм между нижней плоскостью каркаса или сетки в случае устройства бетонной подготовки, 70 мм – если подготовка устраивается из сыпучих материалов.

Чтобы обеспечить защитный слой бетона по подошве фундамента, каркасы и сетки укладывают на специальные подставки-фиксаторы, изготовленные из обрезков арматуры – «лягушки». Либо «стульчики» заводского изготовления.

Особое внимание при укладке арматурных изделий уделяется местам их стыковки по длине и на углах. Если каркасы объединяются без сварки, стыковка по длине осуществляется с помощью нахлеста. Длина нахлеста рабочей арматуры по нормативу должна быть равна 20 диаметрам соединяемых стержней, в любом случае не меньше 250 мм. Нахлесты при этом располагают вразбежку, чтобы в одно сечение не попадало соединение более 50% рабочей арматуры.

На углах, пересечениях и Т-образных местах примыкания стен в фундаменте происходит максимальная концентрация напряжений. Поэтому, кроме простого соединения концов каркасов, с помощью вязки или сварки в этих местах устанавливаются дополнительные рабочие стержни. Без надежного усиления углов и примыканий ленточный фундамент не будет работать как единая жесткая система.

Армирование углов

Бетонирование

Заливка ленточного фундамента после установки опалубки и армирования производится в соответствии с нормативными условиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

Прежде всего, должен быть решен вопрос – какой бетон использовать для ленточного фундамента. Применяется бетон с проектными характеристиками, принятыми с учетом нагрузок от здания, климатических, грунтовых и других условий, в которых будет происходить эксплуатация сооружения. Бетон, используемый для устройства фундаментов для малоэтажного жилищного строительства, обычно принимается со следующими характеристиками:

- классом В15 (М200) по прочности, то есть способным выдержать сжимающую нагрузку до 200 кг/см²;

- морозостойкостью F100 – это значит что бетонная конструкция способна выдержать минимум 100 периодов замораживания и оттаивания;

- нормальной плотности или водонепроницаемости W.

При некоторых условиях, повышающих требования к бетону, например, больших нагрузках от здания, химической агрессивности грунтов и других, может принято решение по применению бетона с повышенным классом прочности и плотности и на специальном сульфатостойком портландцементе.

В грунте и грунтовых водах часто содержатся соли калия, натрия и магния – сульфаты, которые в присутствии грунтовых вод вступают во взаимодействие с бетоном и вызывают его ускоренную коррозию и постепенное разрушение. Использование бетона на сульфатостойком цементе позволяет надежно защитить материал фундаментов от сульфатной агрессии.

Если бетонные работы производятся в зимний период, то применяются специальные мероприятия, включающие добавление противоморозных составов в бетонную смесь, подогрев смеси во время изготовления и транспортировки, электропрогрев бетонной смеси, уложенной в конструкцию.

Перед началом бетонирования опалубку с установленной арматурой проверяют и зачищают от мусора, снега или льда и других загрязнений.

Технология бетонирования заключается в подаче готовой бетонной смеси от места ее доставки или приготовления на месте с помощью бетононасоса, пневмонагнетателей по лоткам или другими способами равномерной укладки в установленную опалубку.

Процесс заливки бетона в опалубку

Бетонная смесь подается и укладывается равномерно горизонтальными слоями в одном направлении до полного заполнения объема опалубки и уплотняется посредством глубинных вибраторов. Толщина каждого слоя выдерживается в пределах 40-50 см, которая может быть без затруднений провибрирована рабочей частью глубинного вибратора. Следующий слой бетона укладывается только после тщательного вибрирования предыдущего слоя.

На небольших объектах малоэтажного жилищного строительства бетонирование можно произвести полностью без перерывов за несколько часов.

В случае бетонирования фундамента для крупного объекта могут быть технологические перерывы, тогда в конструкции фундаментов устраивают рабочие швы в соответствии с нормативными требованиями СП 70.13330.2012.

Опалубка с полностью залитым фундаментом

Ухаживание за бетоном

После окончания бетонирования следует немедленно принять меры, для того чтобы исключить испарение воды из бетонной массы, а также попадание атмосферных осадков. Для этого поверхность фундамента накрывают свободными концами пленки, ранее уложенной в опалубку.

В очень жаркую погоду поверхность фундамента необходимо периодически смачивать водой во избежание растрескивания. При бетонных работах в зимний период электропрогрев должен продолжаться до полного схватывания бетона.

Снятие опалубки

Согласно требованиям строительных нормативов, снятие опалубки можно производить после того, как бетон наберет прочность не менее 70% от проектной. В благоприятных погодных условиях при положительной температуре около 20 градусов бетон набирает достаточную прочность в течение 7-10 суток. При температуре, близкой к нулевой, снятие опалубки лучше производить по истечению нормативного срока твердения бетона – 28 суток.

Начинать снимать опалубку лучше с углов и других выступающих частей в следующем порядке:

- удалить поперечные стяжки;

- убрать раскосы и подпорки;

- снять щиты, начиная сверху.

Работы по снятию опалубки должны выполняться аккуратно, без приложения лишних усилий, не допуская повреждений поверхности бетонной конструкции.

Контроль качества устройства монолитного фундамента

Контроль качества устройства монолитного фундамента заключается в проверке:

- соответствия фактических габаритов выполненной конструкции – высоте, длине и ширине – размерам по чертежам проектной документации;

- бетона и арматуры соответствующим характеристикам, принятым по проекту;

- соответствия поверхности монолитной конструкции требованиям строительных нормативов.

Контроль геометрических размеров фундамента проводится с помощью ручных измерительных инструментов – рулетки и метра. Проверяются размеры фундаментов по всем осям несущих стен, и отклонения от правильных геометрических размеров при этом не должны быть более 20 мм.

Для проверки качества бетона конструкции из партии бетонной смеси, поставленной на площадку и использованной при бетонировании, отбираются пробы в виде бетонных кубиков, которые формируются в специальных формах на стройплощадке. Бетонные кубики после твердения передаются в строительную лабораторию, где после испытаний на прочность, плотность и соответствие другим проектным характеристикам, выдается заключение о качестве материала.

Контроль качества поставляемой арматуры включает входную приемку, при которой проверяются сопроводительные документы – паспорта и сертификаты, подтверждающие класс и марки проката. Осуществляется также визуальный контроль состояния поставленной продукции, при котором проверяется отсутствие загрязнений, ржавчины и окалины.

После работ по армированию фундамента проводится контроль правильности соединения арматурных стержней в каркасы и сетки, шага рабочей и конструктивной арматуры, величины нахлестов на стыках, правильности усиления угловых узлов и примыканий, вязаных или сварных соединений. Величина отклонений от заданных проектных параметров не должна быть более предельных значений, указанных в таблице 5.10 СП 70.13330.2012.

Требования к поверхности монолитных бетонных конструкций изложены в приложении СП 70.13330.2012. На поверхности монолитной конструкции не допускается появление пятен ржавчины или масляных пятен, обнажения арматуры, значительных трещин, раковин и сколов.

Совет от эксперта Glaver

Хотя ленточный фундамент представляется наиболее простой конструкцией, использовать его можно только после объективного анализа всех условий, в которых будет эксплуатироваться здание. В эти условия входят: тип сооружения, вид его несущих конструкций, климатические условия региона строительства, тип грунтов основания, уровень подземных вод.

На основании этого анализа можно принять и вид ленточного фундамента из сборных бетонных блоков, фундаментных плит, монолитного бетона или железобетона. Габариты фундамента – высота и ширина, а также глубина заложения – должны определяться на основании расчета.

glaver.ru

Технология устройства фундамента — Всё о бетоне

Несущее основание

Среди строителей наиболее востребованными являются ленточные фундаменты. Объясняется это простотой устройства и доступностью в финансовом плане. Прокладывают ленточные фундаменты под всеми внутренними и наружными капитальными стенами сплошной линией. Собственно, он и представляет стену — высокую или нет (зависит от глубины заложенности). Невзирая на простоту, для технологии устройства характерна высокая трудоемкость и немалый расход материалов в сравнении со столбчатым основанием.

Ленточный пользуется большой популярностью в связи с простотой и дешевизной.

Этот тип основания применяют при возведении любого строения с кирпичными, каменными и бетонными стенами, зданий с тяжелым перекрытием, домов с предполагаемым подвалом или цокольным этажом. При угрозе неровного осадка по причине неоднородности грунта армированный ленточный фундамент сработает как единое целое, распределит нагрузку, что убережет стены дома от деформаций и трещин.

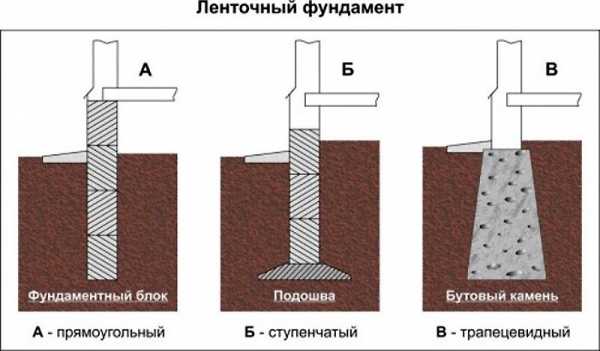

Ленточный может быть прямоугольным, трапециевидным и ступенчатым.

Иногда нижняя часть может быть расширена (так называемая подушка).

Схема видов

Фундаменты с трапециевидной формой лучше, чем остальные, справляются с нагрузками без деформации. Для устройства используют бутобетон, смесь цементно-песчаного раствора с достаточно крупными камнями железобетона, сборных железобетонных, бетонных плит и блоков. На гранях не возникнет опасных скалывающих и растягивающих и напряжений, если углы их наклона при кирпичной и бутовой кладке не будут превышать 30-45 градусов.

Предварительные работы

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Устройство бетонных монолитных ленточных фундаментов можно разобрать на примере мелкозаглубленных. Данный вид основания наиболее часто применяют в индивидуальном строительстве, его устройство сложнее сборного и технология строительства состоит из следующих основных этапов:

При строительстве потребуются разные инструменты. Приобрести их лучше заранее:

1. Лопата.

2. Линейный уровень.

3. Водяной уровень.

4. Болгарка или ножовка по металлу.

5. Бензопила, электрический лобзик или ножовка по дереву.

6. Кувалда и молоток.

7. Дрель с насадками или шуруповерт.

8. Рулетка.

9. Гвоздодер.

10. Степлер строительный.

Перед началом работ изучают особенности участка, учитывая перепады местности. Старательно расчищают участок и завозят строительные материалы. Размеры подготовленной строительной площадки должны быть на 3 или 5 метров больше, чем габариты дома.

На земле размечают оси дома, фиксируют положение основных деталей с помощью шнура и кольев. На участках, имеющих сложный рельеф, используют рейки и уровень. Теодолитом необходимо проверить прямые углы.

Технология установления опалубки

Траншею можно рыть как экскаватором, когда позволяют условия, так и вручную. Дно траншеи после экскаватора надо чистить и ровнять вручную. После этого котлован ограждают и укладывают подушку из песка или мелкого гравия в 120 или 200 мм на дно траншеи. Подушку поливают водой и старательно утрамбовывают. Потом ее укрывают полиэтиленовой пленкой (либо другой гидроизоляцией) или заливают бетонным раствором. Это необходимо, чтобы вода из бетона не уходила в грунт и не снижалась его прочность.

Устройство опалубки без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола;

г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Наилучший вариант — разборная щитовая железная опалубка. Иногда можно обойтись и опалубкой, сделанной из подручных средств. Фактически всегда опалубка может быть сделана из оструганных досок с толщиной 40-50 мм (устанавливают их внутри).

Чтобы демонтаж был более легким, а поверхность ровной, сбивают опалубку изнутри, наружу загибают гвозди. Опалубку устанавливают, фиксируя жестко распорками к бокам траншеи, иначе может произойти выпучивание стены. Водным уровнем или отвесом тщательно выверяют вертикальность стен. Долговечность зависит от правильного распределения нагрузки. Перед тем как заливать бетон, поверхность опалубки хорошо смачивают водой. И выводят опалубку на 30 или больше сантиметров над поверхностью земли. Высота над уровнем земли станет цоколем для будущего дома. При помощи закладных тут же формируют отверстия под канализационные и водопроводные трубы, для того чтобы впоследствии не нарушить целостность монолита, прорубая их. Завершив возведение монолита, покрывают верх гидроизоляционным материалом, это защитит стены от попадания капиллярной влаги.

Сборка арматуры и заливка бетона

При строительстве для повышения прочности используют арматуру.

Арматура дает возможность получения монолитных железобетонных фундаментов с очень высокими прочностными свойствами. Арматурный каркас закладывают на полную высоту. И он жестко соединяет его верхнюю и нижнюю части. Обычно каркас представляет собой вертикальную арматуру в два ряда, скрепленную горизонтальными прутками. Проектом определяется шаг установки для арматуры (10, 15, 20, 25 см). Соединяют прутья между собой при помощи сварки или специальной проволокой. Арматурная сетка в конструкции размещается с соблюдением защитного слоя (дистанция от середины стержня до поверхности) от 35 до 70 мм.

Заливать бетон необходимо, руководствуясь простым правилом: перемещая бетонный раствор лопатой, нужно прилагать серьезные усилия. Иначе раствор может получиться слишком жидким, а это может спровоцировать расслоение и снижение его прочности. Заливается бетон слоями в 15-20 см постепенно. Удаляют лишний воздух с помощью трамбовки бетонным вибратором. При изготовлении бетонного раствора самостоятельно необходимо помнить главные рекомендации:

- Использовать только чистую воду, песок и щебень. Следить за отсутствием в щебне и песке глины и земли.

- Можно варьировать соотношение частей в смеси, но щебень должен преобладать в 2 раза.

- Вода должна содержаться в количестве 60% от массы цемента.

- В холодную погоду для ускорения отвердения можно заливать подогретую воду. Летом используют холодную воду. Количество веществ в бетонном растворе рассчитывают из пропорции: щебень/песок/цемент/ составляет 5/3/1, воды 0,5.

Гидроизоляция

Если бетонирование происходит в зимнюю пору, раствор утепляют при схватывании (стекловатой, опилками, соломой, или иными подручными средствами) или прогревают. Рекомендуется использовать и пластифицирующие добавки. Нужно учитывать, что бетонный раствор подвержен расслоению, когда его льют более чем с 1,5 м высоты. Во избежание этого предпочтительно пользоваться переносными желобами или другими приспособлениями. Если в виде материала применяют бутобетон, необходимо проследить, чтобы плотно стыковались бутовые камни. Их надо подбирать и точно подгонять. Технология этой кладки состоит из чередования слоев связующего бетона и бутового камня.

Схема гидроизоляции

Опалубку снимают через 5 или 7 дней по достижении 70% от проектируемой прочности. Затем пора устраивать гидроизоляцию. Для этих целей подходит битумная мастика, которая служит для промазывания наружных стенок и приклеивания гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида. Существует и более простая технология для обеспечения гидроизоляции: пазухи между грунтом и фундаментом засыпают глиной и тщательно утрамбовывают. Для уверенности в прочности конструкции грунт, прилегающий к фундаменту, обрабатывают вяжущей полимерной смесью.

По окончании работы по созданию гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух. Делают это при помощи песка средней крупности,его послойной утрамбовкой и заливкой водой. Эту операцию проводят вручную и с осторожностью, чтобы не испортить гидроизоляцию.

Столбчатый

Если Вы решили возвести дом из разных видов древесины, Вам понадобиться столбчатый.

При возведении домов из разных видов древесины используют столбчатый. Сэкономить на материалах для устройства фундаментов можно из-за меньшего давления на грунт.

Возводят столбчатые следующим образом: копают ямы-шурфы необходимого сечения и глубины. От материала стен и конструкции зависит промежуток между ними. Столбы для устройства фундаментов должны помещаться под углами внешних стен, в тех местах, где примыкают внутренние стены, под их пересечениями.

Запас пиломатериалов удобно хранить под домом в том случае, когда полы в нем надежно утеплены. В ином случае площадь между опорами закладывают боем кирпича, мелкими камнями и т. д., а после этого обмазывают раствором, глиной. Плотные глинистые, песчаные маловлажные грунты являются надежным основанием для устройства фундаментов.

Грунты неоднородные и рыхлые необходимо тщательно уплотнять тяжелой трамбовкой или убирать из котлована.

В качестве опоры используются различные материалы. В основном это кирпич.

На грунтах, склонных к оседанию, нужно устраивать значительный фундамент, который закладывают ниже промерзания почвы на 20 или 30 см.

Легкие строения имеют вес, который недостаточен, чтобы удерживать фундамент на месте: вода при замерзании расширяется, и почва выталкивает основание вместе с домом вверх. При малом весе постройки необходимо от почвы изолировать оболочкой или противопучинными щитами. Можно заполнять пространство в яме или траншее вокруг сваи или ленты фундамента мелким щебнем, песком. Лучше — фундамент обмазать смесью использованного машинного масла и садового вара (смешав все это в нагретом виде). Этим средством покрывают фундамент на глубину 70% промерзания грунта.

Подготовка площадки

Столбы ставят на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Работы начинаются с подготовки площадки — снимают дерн и выравнивают.

Затем начинают разметку. Закончив, по контуру копают ямы под столбы с расстоянием между ними 2-3 м (обязательно с повышенной нагрузкой под углами, печью и в других местах).

Столбы делают из кирпича, бута, дерева, бетона. Используют заполненные бетоном асбестоцементные трубы. Деревянные стулья или столбы обмазывают горячим гудроном, битумом. Для деревянного столба опорой может служить кирпич, камень, бетонная лепешка или утрамбованный щебень.

Больше всего разрушается часть деревянного столба возле поверхности земли, поэтому ее полезно окутать пергамином или рубероидом по битумной горячей обмазке.

Схема видов

Для устройства деревянных фундаментов используют бревна из лиственницы, сосны или дуба. Необходимо, чтобы столб выступал на 35 см над уровнем грунта. На верхнем торце у столба нарезается шип, длина которого 12-15 см, ширина около 7 см и высота 12 см, он должен входить в гнездо окладного венца.

Чтобы соорудить свайную опору, бурят скважину диаметром в 240 мм ручным буром на глубину примерно 1,5 м, вставляют в нее трубу из асбестоцемента диаметром в 200 мм, в которую на треть заливают раствор. Приподнимают трубу вверх для вытекания смеси и образования уширенной подушки, затем добавляют бетонную смесь доверху и вставляют арматурный прут. Опора готова через пять суток. Пустое пространство исключит вытеснение сваи при промерзании грунта.

Опора для основания

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — бетонная опора; 4 — песчаная подушка. Вариант II: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — скоба; 4 — деревянная опора; 5 — песчаная подушка.

Когда опора бетонная, кирпичная или бутовая, следует подобрать цементный раствор соответственно характеру грунта. Это же относится к раствору для подушки из бетона в основании столбов.

Можно применить цемент наиболее высокой марки, однако его количество при этом уменьшают пропорционально (к примеру, цемент марки 200 берут меньше в два раза, чем марки 100).

У столбов верхние торцы выравнивают, чтобы они находились на одной горизонтальной поверхности. Для выравнивания угловых столбов пользуются водяным уровнем. Сначала его крепят проволокой на двух столбах, а потом в одну трубку заливают воду так, чтобы в шланг не попадал воздух. Шланг укладывают так, чтобы не было выгнутых вверх дуг, в которых может скопиться воздух. Воду заливают таким образом, чтобы ее уровень четко просматривался ниже, чем верхний торец столбов.

На столбах делают по уровню различимые метки, затем откладывают от земли нулевую отметку на одном из столбов. Измеряют расстояние от метки уровня до нулевой метки и откладывают тот же отрезок на другом столбе. Теперь между столбами нить натягивают по нулевому уровню и переносят его на столбы промежуточные. Деревянные столбы подрезают до необходимой высоты, кирпичные или бетонные наращивают.

После того как столбы выровнены, проверяют верность горизонтирования при помощи уровня и ровной доски, которую укладывают на торцы столбов. Перед тем как возводить стены, нужно уложить сверху на опоры гидроизоляцию по горячему битуму — два или три слоя рубероида.

Плитные

Плитные — это разновидность мелкозаглубленных, а если точнее, то незаглубленных фундаментов, у которых глубина заложения составляет от 40 до 50 см. По сравнению со столбчатыми и ленточными мелкозаглубленными, они имеют пространственное жесткое армирование по всей плоскости, которое позволяет без внутренней деформации принимать нагрузки при неравномерном смещении грунта.

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всем домом.

Такой фундамент представляет монолитную плиту из бетона, заглубленную в землю на необходимое расстояние. Такие основания могут быть мелкозаглубленные (плиты толщиной в 40-60 см), а также глубокие (толщина может быть полтора метра). Для самостоятельного возведения больше подойдет первый вариант.

Основным преимуществом «плиты» является то, что на ее поверхность можно нагрузить и дерево, и кирпичные стены, и бетонные. Кроме того, плитный выдержит отлично не только любые материалы, но даже несколько этажей дома.

Фокус в том, что при смещении грунта «плавает» (перемещается) не фрагмент, а вся плита. Это в свою очередь сильно минимизирует появление сколов и трещин в стенах будущего дома.

Когда на сложном грунте на другом фундаменте строится здание, подобный эффект получить будет труднее.

Тем более плитный — гарантия долгой эксплуатации. Но для этого необходимо понимать порядок устройства фундаментов и ориентироваться в важных нюансах.

Устройство опалубки

Сначала роют котлован для плитного фундамента. Например, глубина этого пространства стандартная — примерно 50 см. Относительно ширины лучше создать дополнительный отступ около 1 м по периметру котлована. Это необходимо для обеспечения свободы действий и для устройства добавочного утепления плиты и сборки дренажной системы.

По границе устанавливают опалубку в виде щитов.

Монтируют дренажную систему до устройства базового фундамента. Обычно это делают таким образом: внизу котлована роют несколько поперечных траншей для укладки геотекстиля. Сверху укладывают трубы из пластика, имеющие отверстия для воды с уклоном к дренажным колодцам. Затем засыпают их щебнем и накрывают геотекстилем — здесь он выполняет функцию подобие фильтра для отсеивания частиц глины и песка.

После подготовки дренажной системы приступают к устройству опалубки. Ее можно соорудить из обычных крепких досок. Важно, чтобы давление бетонной массы выдержали бортики конструкции при ее заливке и застывании.

На следующем этапе в котловане устраивают подушку из песка. Она предназначена для равномерного распределения нагрузки, исходящей от дома и плиты, на плоскость при морозных пучениях грунта. Чтобы песок не размывало во время таяния снега или осадков, сверху засыпают щебень — получается дополнительный дренаж.

Это делается для того, чтобы напор влаги уменьшился при прохождении воды сквозь слой щебня, песчаная подушка будет подвергаться небольшой деформации и останется невредимой на протяжении десятков лет.

Щебень и песок нужно не просто засыпать, но ровно распределить по поверхности, а потом утрамбовать.

Получившийся слой заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной примерно 5 см. Нужна она для слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. После высыхания гидроизоляции понадобится слой цементного раствора той же толщины. Этот подход максимально убережет слой гидроизоляции от повреждений во время вязки арматурного каркаса.

Нюансы

Для качественного сцепления бетона и стали советуется использовать ребристую арматуру.

Чтобы обеспечить наиболее качественное сцепление стали и бетона для его устройства используют ребристую арматуру. Не стоит пренебрегать этим правилом, так как во время перемещения или просадки грунта, плита может треснуть из-за того, что растяжение внутренней конституции бетона не будет ограничиваться в должной мере.

Ребра на арматурных прутьях эффективно снижают степень растяжения плиты. Нормальная эксплуатация в целом зависит от качества устройства каркаса.

Каркас — это арматурная клетка, связанная проволокой из стали. Любой объект индивидуален, но промежуток между арматурой должен составлять не больше 30 см. Если ячейки будут больше, то снизится прочность.

После подготовки каркаса заливают бетон. Технология заливки проходит по стандартной схеме. Нельзя использовать цемент ниже, чем М-200. Если масса из бетона заливается постепенно, то укладку раствора нужно производить горизонтальными слоями (друг на друга, снизу вверх). Нельзя отдельные фрагменты заливать и соединять вертикально — такие соединения могут элементарно треснуть.

Основные нюансы

Планировать коммуникации нужно сразу, так как подобраться к внутреннему участку монолитной плиты впоследствии будет проблематично (или невозможно).

Можно значительно уменьшить смещение плиты, если сделать на нижней плоскости «ребра жесткости». Это трапециевидные полосы из бетона, выступающие из нижней части плиты и заглубляемые в грунт. Эта мера обойдется недорого, но качество в итоге будет выше намного.

В некоторых случая плита может изогнуться, а значит, риск образования трещин существует.

Чтобы максимально защитить от трещин плиту и дом, желательно сделать армированный бетонный пояс по периметру дома. Необходимо выпустить наружу арматуру и «внедрить» концы ее внутрь стен. Такой пояс лучше не делать из ячеистого бетона, так как его прочность не подходит. А размещают пояс на одном уровне с верхней линией оконных проемов, при надобности на него можно грузить и перекрытия.

1pobetonu.ru

Устройство фундамента: пошаговая инструкция

Фундамент — это то, с чего начинается строительство дома. Устройство фундамента различных видов имеет множество различий, но основные моменты, такие как расчеты с учетом несущей нагрузки будущего строения, уровень промерзания почвы, глубина залегания подземных вод на участке, одинаково важны вне зависимости от того, какой фундамент под дом будет выбран.

Схема ленточного фундамента.

Рекомендации по расчету глубины фундамента под дом

Пучинистые грунты, высокие грунтовые воды и мороз — три главных врага фундаментов под дом. Они легко могут если не разорвать, то поколебать даже самое прочное основание. Есть лишь один метод борьбы с этим — закладка фундамента под дом на такую глубину, при которой эффект вспучивания в зимнее время оказывается безвредным для строения.

Подготовьте необходимые инструменты:

- калькулятор;

- бур или лопату;

- бумагу;

- ручку.

Прежде всего нужно узнать значение нормативной глубины промерзания грунта для вашего региона.

Схема плитного фундамента.

Данное значение берется со схематической карты глубин промерзания для разных регионов. Используя эту характеристику, нужно учитывать, что она соответствует максимально возможной глубине промерзания почвы на участке. Действительные же значения, как правило, оказываются гораздо меньшими.

Вам необходимо узнать фактическую (расчетную) глубину промерзания земли. Для этого можно использовать следующую формулу: Dr=k*Dn. В этой формуле Dr — это расчетная глубина промерзания грунта; k — коэффициент, учитывающий влияние режимов отопления строений на промерзание почвы, прилегающей к фундаменту; Dn — нормативное значение промерзания. Коэффициент можно взять из соответствующего СНиПа, актуального на момент строительства. Если строение отапливается, значение k будет менее единицы, если же здание не отапливается, то k нужно принять равным 1,1. При этом обязательно учитывайте, что если дом не будет отапливаться даже всего одну зиму, значение k все равно нужно принять равным 1,1.

Определите тип грунта. Для этого необходимо выкопать несколько шурфов на участке и взять пробы грунта. Даже если вы не имеете таких навыков, вы все равно сможете определить тип грунта на участке. Это могут быть пески различной крупности, скальные породы, пылеватые и мелкие пески, суглинки и глины. В случае каких-либо затруднений обратитесь к специалисту.

Одним из важнейших факторов, влияющих на расчет глубины заложения фундамента под дом, является уровень подземных вод. Пробурите скважину или выкопайте яму на глубину порядка 2,5 м и опустите в нее металлическую или пластиковую трубу. Понаблюдайте за уровнем поверхности воды в разное время.

В этом случае необходимо определить лишь, выше или ниже 2 м по отношению к точке промерзания грунта находится вода. Исходя из полученных данных, а именно уровня грунтовой воды, типа грунта и расчетной глубины промерзания, определяется глубина заложения фундамента.

Схема свайного фундамента.