Учет ветра в полете. | SKYNAV

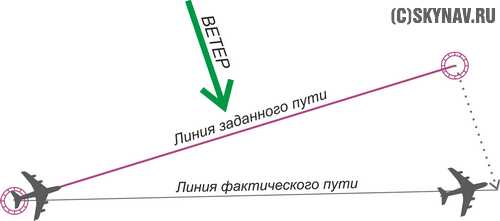

В первую очередь необходимо определиться, что такое ветер. Ветер – это перемещение воздушных масс из одной точки в другую. Как известно, любое воздушное судно перемещается внутри воздушной массы. А что если воздушная масса, в которой проходит полет, также перемещается относительно земли? Помимо движения с собственной скоростью относительно воздушной массы, самолет будет перемещаться еще и со скоростью движения этой воздушной массы. Учитывая то, что скорость ветра на высотах может достигать значений более 200-300 км/ч, становится очевидно, что учет ветра в полете крайне важен. Несложно посчитать, что если при таком ветре (предположим строго боковом) выполнять полет по трассе в течение одного часа и при этом не учитывать ветер, то в итоге через час самолет окажется в 200-300 км в стороне от трассы. В случае же, если это ветер встречный, и экипаж не учтет его на этапе подготовки к полету, может элементарно не хватить топлива до аэродрома назначения.

Истинная и путевая скорость.

При учете влияния ветра на полет различают два вида скоростей: истинная воздушная скорость (обозначается Vи или по-английски TAS – true airspeed) и путевая скорость (обозначается W или по-английски GS – ground speed).

Истинная воздушная скорость – это скорость движения воздушного судна относительно воздушной массы, в которой проходит полет.

Путевая скорость – скорость воздушного судна относительно земли.

Следует запомнить, что ветер не оказывает влияния на истинную воздушную скорость. Влияние ветра сказывается только на путевой скорости.

Курс и путевой угол.

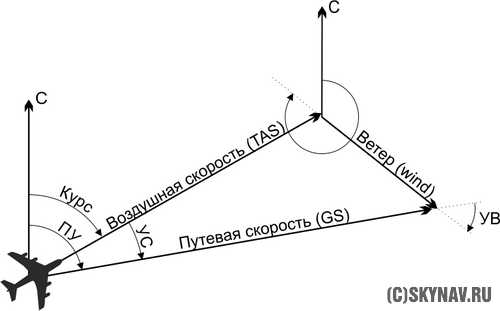

По аналогии со скоростью, при учете ветра различают два направления полета воздушного судна: курс (HDG – heading) и путевой угол (обозначается ПУ, по-английски TRK — track).

Курс – это угол, заключенный между северным направлением меридиана, принятого за начало отсчета и продольной осью воздушного судна.

Путевой угол – это угол, заключенный между северным направлением меридиана, принятого за начало отсчета, и линией пути. Различают фактический путевой угол (ФПУ) и заданный путевой угол (ЗПУ).

Что касается отсчета направлений, в навигации применяются несколько меридианов начала отсчета: истинный, магнитный, опорный. При решении задач, связанных с учетом ветра, при условии, что все величины приведены к одному и тому же меридиану, неважно, какие направления применяются, истинные или магнитные.

Направление ветра.

В аэронавигации различают два вида ветра: навигационный (НВ) и метеорологический, их направления различаются на 180 градусов и на магнитное склонение. Дело в том, что в основном в авиации принято все расчеты выполнять от магнитного меридиана, в то время как в метеорологии гораздо удобнее пользоваться истинным направлением меридиана начала отсчета.

Навигационный ветер – угол между северным направлением меридиана, принятого за начало отсчета и направлением, куда дует ветер.

Метеорологический ветер – угол между северным направлением меридиана, принятого за начало отсчета и направлением, откуда дует ветер.

Навигационный ветер применяется исключительно как вспомогательная величина при расчетах. Метеорологическое направление ветра – та величина, к которой привык каждый из нас. Юго-западный ветер, означает, что ветер дует с Юго-запада, или если пересчитать в градусы, то получим направление 225 градусов, именно в таком виде и применяется значение направления ветра в авиации.

Навигационный треугольник скоростей.

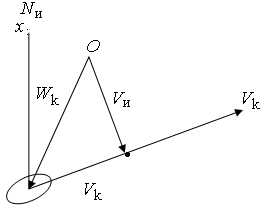

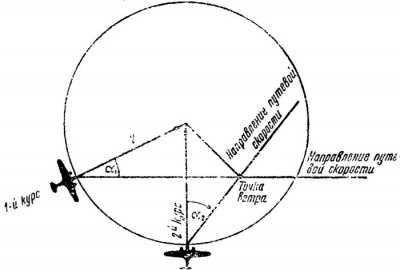

Как известно, скорость величина векторная. Вектора воздушной скорости, ветра, и путевой скорости образуют так называемый навигационный треугольник скоростей (НТС)

– основу основ аэронавигации. Применяя общие правила геометрии и тригонометрии можно вычислить все величины и углы, зная направление и величину двух векторов.

Как видно из рисунка, полет самолета проходит по определенной траектории – линии заданного пути, которая соответствует вектору путевой скорости, однако продольная ось самолета отвернута на ветер для компенсации сноса, как мы помним, продольная ось соответствует вектору воздушной скорости.

Таким образом, мы получили угол, на который нужно отвернуть на ветер, чтобы полет проходил по трассе, это и есть угол сноса – УС (по-английски WCA – wind correction angle или drift angle).

Другими словами, это угол, заключенный между векторам воздушной и путевой скоростей. Отсчитывается угол сноса всегда от вектора воздушной скорости по часовой стрелке (как в нашем случае) со знаком плюс, против часовой – со знаком минус.

Чтобы вычислить скорректированный на ветер курс полета, необходимо из путевого угла вычесть угол сноса со своим знаком.

Расчет угла сноса и путевой скорости.

Для вычисления угла сноса и путевой скорости, необходимо вычислить вспомогательную величину, которая называется угол ветра (УВ) – угол, заключенный между вектором путевой скорости и вектором ветра, то есть, это направление ветра с привязкой к направлению движения воздушного судна.

Напомним, что навигационный ветер (НВ) отличается от метеорологического на 180 градусов и, как правило, на величину магнитного склонения.

С помощью теоремы синусов получаем и формулу угла сноса:

Эту формулу легко упростить, выразив угловые величины в радианах:

U – скорость ветра, Vи – истинная воздушная скорость. Для корректного расчета обе этих величины должны быть приведены к одной единице измерения, например к узлам или метрам в секунду. На практике вместо постоянного значения 57,3 применяют 60, что дает минимальную ошибку, но значительно упрощает вычисление угла сноса в уме.

Формула путевой скорости выводится методом проецирования векторов воздушной скорости и ветра на соответствующую ось и выглядит следующим образом:

При небольших значениях угла сноса можно использовать упрощенную формулу:

Если в России традиционно угол сноса принято вычислять со знаком плюс или минус, то на западе пилотов учат несколько по-другому: сам угол вычисляется как модульная величина, к которой добавляется буквы R или L, R означает, что ось самолета нужно развернуть против ветра вправо, то есть прибавить угол сноса к путевому углу, а L – наоборот влево, то есть угол сноса вычитается из путевого угла. Кроме того, вычисление угла сноса и путевой скорости в основном производится не по формулам, а с помощью механического компьютера E6B и его аналогов.

Считаем в уме.

Прикинув максимальное значение угла сноса, его нужно скорректировать на направление, что легко делается в уме, если знать значения синусов основных углов:

Знак же определяется исходя из направления ветра, если ветер дует в правый борт, то минус, если в левый, то плюс.

Зная косинусы основных углов легко также в уме вычислить продольную составляющую ветра, которая в свою очередь позволит вычислить путевую скорость.

Для примера рассчитаем в уме угол сноса и путевую скорость для самолета Боинг-737 при заходе на посадку, имея следующие данные:

Определяем максимальный угол сноса: 12˚, корректируем на направление ветра. Ветер встречно-боковой в правый борт под 30˚, таким образом, угол сноса равен минус 6˚, то есть необходимо довернуть вправо против ветра на 6˚. Далее рассчитываем встречную составляющую ветра: 26 узлов. Вычитаем ее из воздушной скорости, получаем путевую скорость на глиссаде 114 узлов.

skynav.ru

21.Понятие о ветре. Угол ветра. Курсовой угол ветра.

Ветер – горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности, характеризующееся скоростью и направлением, которые меняются с течением времени, изменением места и высоты.

Ветер навигационный и метеорологический

С увеличением высоты в большинстве случаев скорость ветра увеличивается, а направление изменяется. На больших высотах, на которых выполняются полеты самолетов с ГТД, скорость ветра может достигать 200— 300 км/ч и более. Для обеспечения точного самолетовождения необходимо учитывать влияние ветра на полет самолета. В полете ветер определяется штурманом или пилотом путем соответствующих промеров и расчетов. Существует два понятия о направлении ветра: навигационное и метеорологическое.

Навигационным направлением ветра (НВ) называется угол, заключенный между северным направлением магнитного меридиана и направлением в точку, куда дует ветер. Отсчитывается он от северного направления магнитного меридиана по часовой стрелке от 0 до 360° (рис. 8.1).

Метеорологическим направлением ветра (δ) называется угол, заключенный между северным направлением меридиана и направлением из точки, откуда дует ветер. Обычно на метеостанции отсчитывают метеорологическое направление ветра относительно северного направления истинного меридиана, т. е. угол δи.

В

целях упрощения расчетов экипажам,

производящим взлет и посадку, сообщается

метеорологическое направление ветра

у Земли, отсчитанное относительно

магнитного меридиана, т. е. на метеостанции

вводят поправку на магнитное склонение,

если оно более 10°.

Направление ветра на высотах полета, отсчитанное от истинного меридиана, летный состав самостоятельно переводит в направление ветра, отсчитанное относительно магнитного меридиана. Метеорологическое направление ветра:

δ = δи-(±Δм)

Магнитное склонение Δм берется для района расположения метеостанции.

В штурманских расчетах используется навигационное направление ветра, или так называемый навигационный ветер. Перевод метеорологического направления ветра в навигационное и обратно выполняется по формулам:

НВ = δ ± 180°; δ = НВ ± 180°.

Знак плюс берется, если δ или НВ меньше 180°, а знак минус — если δ или НВ больше 180°.

Скоростью ветра U называется скорость движения воздушных масс относительно земной поверхности. Скорость ветра измеряется в километрах в час или в метрах в секунду. Чтобы перейти от одних единиц измерения к другим, например от метров в секунду к километрам в час, необходимо скорость ветра в метрах в секунду умножить на 3,6, т. е.:

U км/ч = U м/сек·3,6

Перевод скорости ветра, выраженной в метрах в секунду, в скорость, выраженную в километрах в час, можно осуществлять подсчетом в уме по упрощенной формуле:

U км/ч = U м/сек · 4

Рис. 8.2 Ключи для перевода м/с в км/час и обратно на НЛ-10м

Угол ветра – угол, заключённый между линией пути и направлением навигационного ветра; отсчитывается по часовой стрелке от 0 до 360º.

Курсовой угол — понятие навигации, обозначающее угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на какой-либо наблюдаемый с судна объект. Курсовой угол измеряется в градусах, отсчитываемых на азимутальном круге от 0 до 180° в сторону правого или левого борта от направления в нос.

studfiles.net

Ветер — База знаний

Горизонтальное перемещение воздуха из областей высокого давления в области низкого давления. Характеризуется средними скоростью (измеряемой в м/с, км/ч или узлах) и направлением (измеряемых в градусах). Для наблюдения за ветром у поверхности земли (на высоте 8-10 метров) на аэродроме установлены датчики ветра. Период осреднения наблюдений за ветром составляет 2 минуты. Обычно на метеостанции отсчитывают метеорологическое направление ветра относительно северного направления истинного меридиана. В целях упрощения расчетов экипажам, производящим взлет и посадку, сообщается метеорологическое направление ветра у земли и на высоте круга, отсчитанное относительно магнитного меридиана т.е. на метеостанции вводят поправку на магнитное склонение, если оно более 5°. На аэродромах, где метеорологические наблюдения проводятся только в целях ГА, датчики ветра устанавливаются по магнитному меридиану. Максимальная скорость ветра (порывы) указывается дополнительно к средней только в том случае, если она превышает её на 3 м/с и более.

Наблюдения за ветром на высотах производится при помощи шаров-пилотов в период полётов, по согласованию с органами ОВД, через каждые 3 часа, а также в другие сроки при необходимости. По этим данным определяются скорость и направление ветра на высоте 100 метров и на уровне аэродромного круга. Также могут использоваться данные аэрологических станций и других метеорологических органов, расположенных в радиусе 10 км от аэродрома, а также данные о ветре, получаемые с борта ВС. Направление ветра может быть условным, истинным, магнитным и ортодромическим. Например, в кодах METAR ветер истинный, а в ATIS магнитный.

В метеорологии, как и в обычной жизни, под направлением ветра понимается направление, ОТКУДА дует ветер. Это, так называемый, метеорологический ветер. То есть северный метеорологический ветер дует с севера на юг. Если отдельно не оговаривается, то отсчёт ведётся от направления истинного меридиана.

В авиации иногда, например при навигационных расчётах, учёте влияния ветра на траекторию движения ЛА и пр., используют понятие навигационного ветра. Под направлением навигационного ветра понимается направление, КУДА дует ветер. Например, навигационный северный ветер дует с юга на север. Значит, метеорологический, в это время, «будет дуть» (это тот же самый ветер) с севера на юг. Отсчёт может вестись, как от истинного, так и от магнитного меридиана.

При переменном ветре со скоростью до 3 м/с, в сводках для взлёта и посадки могут сообщать о ветре: «неустойчивый от 350 до 50, 2 метра в секунду». В других сводках такой ветер может передаваться как «неустойчивый 2 метра в секунду» без указания направления.

В MSFS могут использоваться оба способа задания направления ветра:

- метеорологический ветер («откуда») — по Shift+Z, в сводках METAR, ATC, ATIS и пр.;

- навигационный ветер («куда») — обычно рассчитанный при помощи ДИСС, например на НВУ в ПТ Ту-154;

В полёте ветер определяется различными способами. Некоторые из них:

- по синоптическим данным;

- по данным ДИСС;

- углу сноса и путевой скорости;

При планировании полёта учитывают прогнозируемый синоптиком ветер на высотах или фактический, определяемый по картам барической топографии или данным, полученным от экипажей находящихся в воздухе.

- по двум углам сноса;

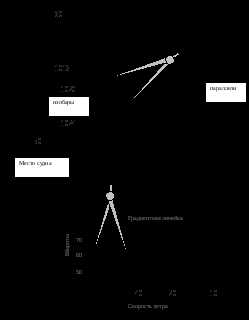

Определение ветра по двум углам сноса

Определение ветра по двум углам сноса Самодельный бланк для определения ветра по двум углам сноса;

Самодельный бланк для определения ветра по двум углам сноса;

См. также

Источники

- Наставление по метеорологическому обеспечению гражданской авиации СССР (НМО ГА-90). Госкомгидромет СССР, 1990 г.

| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |

www.avsim.su

Влияние ветра. Угол ветра. Разложение баллистического ветра на слагающие.

Если направление ветра совпадает с направлением плоскости стрельбы (ветер встречный или попутный), то ветер влияет только на дальность полёта снаряда: встречный ветер увеличивает сопротивление воздуха полёту снаряда и уменьшает дальность стрельбы, попутный ветер уменьшает сопротивление воздуха и увеличивает дальность стрельбы.

Если направление ветра перпендикулярно плоскости стрельбы (ветер боковой справа или слева), он оказывает влияние на направление полёта снаряда: ветер справа перемещает снаряд вместе с частицами воздуха влево, а ветер слева перемещает снаряд вправо.

Ветер может иметь любое направление относительно плоскости стрельбы. Чтобы учесть влияние ветра на дальность и направление полета снаряда, нужно определить продольную и боковую слагающие ветра. Очевидно, что продольная слагающая ветра будет вызывать отклонение снаряда только по дальности, а боковая — только по направлению. Для разложения баллистического ветра на слагающие определяется угол ветрапо формуле (Рис. 4.4):

где: он — дирекционный угол направления стрельбы;

w— дирекционный угол ветра (направление, откуда дует ветер).

Направление ветра

Направление стрельбы

Рис. 4.4. Угол ветра

Если дирекционный угол меньше дирекционного угла ветра, то перед вычитанием к нему прибавляется 60-00.

Определяемый по этим правилам угол ветра есть угол, отсчитываемый против хода часовой стрелки от направления стрельбы до направления, откуда дует ветер.

Величину продольной слагающей Wх и боковой слагающей Wzбаллистического ветра можно определить по формулам:

Wх= W*соs Аw

Wz= W*sin Аw

В Таблицах стрельбы на странице 200-201 помещены таблицы разложения ветра на слагающие, в которых по углу ветра Аwи скорости баллистического ветра W находят без каких-либо дополнительных расчётов значения слагающих баллистического ветра. Для продольного ветра знаки даны в числителе, для бокового — в знаменателе (ветер встречный имеет знак “ – ”, ветер попутный знак “ + ”, ветер справа знак “ – ”, ветер слева знак “ + ”.

Пример 3. Определить по таблице продольную и боковую слагающие баллистического ветра, если из решения примера 2 известно:

— направление баллистического ветра w= 21-00

— скорость баллистического ветра W = 6 м/сек

Решение:

1. Определяем угол ветра:

Аw= 32-00 – 21-00 =11-00 записываем в строку 22 бланка.

2. По углу ветра и скорости ветра находим по таблице разложения ветра продольную и боковую слагающие ветра:

Wх= -2 м/сек. Wz= +5м/сек.

и записываем их в строки 23 и 34 со своими знаками.

Знак «» продольной слагающей означает, что ветер встречный.

Знак «+» боковой слагающей означает, что ветер слева направо.

Знаки поправок дальности и направления противоположны знакам слагающих баллистического ветра.

studfiles.net

«Определение истинного и кажущегося ветра на судне»

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ

ФБОУ ВПО

«Новосибирская государственная академия водного транспорта»

Кафедра «Судовождение»

Дисциплина

Гидрометеорологическое обеспечение судоходства

Расчетно-графическая работа № 2

Новосибирск 2012

Определение истинного и кажущегося ветра на судне

Время: 2 часа

Учебная цель: изучить назначение и устройство приборов для измерения ветра на судне. Научиться определять направление и скорость кажущегося ветра, вычислять направление и скорость истинного ветра графическим способом и с помощью ветрочёта.

Вопросы, подлежащие отработке на занятии

Отработка навыков работы с ручным и индукционным анемометрами, с цифровым переносным анемометром АП-1. Использование судового анеморумбометра М 63М-1.

Научиться пользоваться кругом СМО (ветрочётом).

Изучить требования РД 52.04.585-97 в организации порядка производства гидрометеонаблюдений.

Материально-техническое обеспечение

Анемометр ручной МС-13.

анемометр индукционный АРИ-49.

Круг СМО (ветрочёт).

РД 52.04.585-97.

Общие положения

Наблюдения производятся вахтенным штурманом. В отдельных случаях наблюдения могут быть выполнены по распоряжению капитана другим подготовленным членом экипажа. Однако за своевременное производство наблюдений и их качество отвечает вахтенный помощник капитана. Ответственным штурманом-наблюдателем является, как правило, третий помощник капитана.

Наблюдения производятся на судах по маршруту их плавания вне пределов акваторий портов 4 раза в сутки по всемирному координированному времени (UTC) в сроки наблюдений 00, 06, 12, 18 ч. На судах каботажного плавания и судах, которые не выполняют попутных гидрометеорологических наблюдений, наблюдения производятся каждые 4 часа, начиная с 00, 04 ч. и т д.

Под сроком наблюдений здесь понимается 30-минутный период до указанных сроков. При стоянке в порту наблюдения не производятся. Измерения ветра производятся согласно рекомендуемой схемы [1].

Для измерения ветра на судне могут применяться следующие ветроизмерительные приборы: анемометр ручной чашечный МС-13 со счётным механизмом; анемометр цифровой переносной АП-1; анемометр ручной индукционный АРИ-49; различные типы судовых анеморумбометров. Подробно о правилах работы и обслуживания этих приборов изложено в [1].

Ветер (горизонтальное движение воздушных частиц относительно подстилающей поверхности) – векторная величина и описывается двумя параметрами – скоростью ( м/с, узл.) и направлением. Направление ветра – направление, откуда перемещаются воздушные частицы (откуда дует ветер) и определяется углом между географическим меридианом и направлением на точку горизонта, откуда дует ветер, т.е. ветер дует в компас. Выражается в градусах (от 0 до 360) или в румбах: N, NE, E, SE и т.д.

Если судно не имеет хода, задача определения направления и скорости ветра не представляет трудностей. Наблюдаемые направления и скорости ветра являются истинными. В штилевую погоду на судне, имеющего ход, всегда ощущается встречный ветер, равный скорости судна. Этот ветер называется курсовым Vк и направлен в сторону, обратную движению судна. Во всех случаях на движущемся судне наблюдается кажущийся ветер W, вектор которого является геометрической суммой истинного Vи курсового ветра Vк . Направление кажущегося ветра определяется либо по отношению к курсу судна (определяется КУ), либо с помощью пеленгатора на репитере гирокомпаса и вымпела.

Скорость и направление истинного ветра на ходу судна не измеряются, а рассчитываются по скорости и направлению кажущегося ветра, по курсу и скорости движения судна. Расчёт выполняется графически на миллиметровке, маневренном планшете, либо с использованием вычислительных средств или ветрочёта КСМО-1М.

В аварийных ситуациях (при выходе из строя измерительных приборов), когда невозможно измерить скорость и направление кажущегося ветра, направление и скорость истинного ветра следует определять визуально: скорость – по состоянию поверхности моря (океана), а направление – по направлению перемещения ветровых волн. Для этой цели можно воспользоваться таблицей 6 (с.39-41) в [1] : шкала для визуальной оценки силы и скорости ветра .

Порядок выполнения работы

Ознакомиться с текстом настоящего описания.

Ознакомиться с рекомендуемой литературой.

Для введения поправок в показания анемометра МС-13 использовать следующие данные поверочного свидетельства:

N дел/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

W м/c | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |

N дел/c | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

W м/c | 10 | 10,9 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,3 | 15,1 | 16,2 | 16,5 | 19,4 |

Если N > 20,принимается значение W = N.

Определить направление и скорость кажущегося ветра с использованием ручного анемометра и пеленгатора. При отсутствии возможности использования приборов, данные для работы брать из вариантов заданий.

Вычисление результатов:

вычесть из второго отсчёта первый и полученную разность записать;

определить число делений в секунду, для чего полученную разность разделить на число секунд (в данном случае на 100) и частное округлить до десятых долей;

найти в поверочном свидетельстве прибора в графе «число делений в секунду» полученное число; против него прочитать в графе «Скорость ветра в м/с» число, которое соответствует измеренной скорости ветра и записать его в бланк.

Пример:

Курс судна 228º скорость 16 узл. Направление кажущегося ветра 170º.

1-й отсчёт4294, второй отсчёт – 5635, разность – 1341. Число делений в секунду 1341 : 100 = 13,4( измерялась средняя скорость ветра за 100 сек).

В поверочном свидетельстве для 13 делений находим 11,6 м/с, для 14 делений скорость 12,5 м/с.

Производим интерполяцию:

— на 10/10 приходится 12,5 – 11,6 = 0,9

— на 4/10 деления придётся(0,4 х 0,9) : 10 =0,36 = 0,4

— на 13,4 деления находим11,6 + 0,4 = 12,0 м/с. – истинная скорость ветра.

Для определения направления ветра графическим способом строим векторный треугольник, как было указано выше. В результате получим направление и скорость истинного ветра:

Определение направления и скорости истинного ветра с помощью круга СМО не представляет затруднений. Правила его использования изложены с обратной стороны прибора, где также приводится таблица для перевода скорости в узлах в м/с.

Все данные задания и хода решения отображаются в таблице, имеющей вид:

Вариант № 11

№ пп | Кс | Vc уз/м/с | Кw | II отсчёт | I отсчёт | N дел/с | Wк Испр | Кист | Vист | Усл. обозн направ-ления и скорости |

1 | 228º | 16/8,2 | 170º | 5635 | 4294 | 13,4 | 12,0 | |||

По каждой позиции дать визуальную оценку силы ветра согласно таблицы 6 [1] или таблицы 5.29 [3].

Дать определение геострофического, градиентного ветра и барического закона ветра.

Дать определения и характеристику местных ветров в различных районах мирового океана.

studfiles.net

Определение направление и скорости ветра в приземном слое по карте погоды.

Появление ветра вызывается силой горизонтального барического градиента, приводящей в движение частицы воздуха. Барическим градиентом называется отношение изменения величины атмосферного давления к расстоянию, на котором это изменение происходит. Поскольку при проведении изобар на карте погоды между соседними изобарами берутся одинаковые разности давлений (4 или 5 миллибар), получается, что чем меньше расстояние между изобарами, тем больше сила горизонтального градиента и, соответственно, сильнее ветер в данном районе. Если бы на частицы воздуха действовала только сила барического градиента, то они двигались бы из областей повышенного атмосферного давления в области пониженного перпендикулярно изобарам. Но, как только частица воздуха приходит в движение, на неё начинает действовать сила Кориолиса, возникающая вследствие вращения Земли, а если частица движется по криволинейной траектории, то, дополнительно – центробежная сила (рис. 3). Сила Кориолиса в северном полушарии стремится отклонить частицу вправо от направления её движения (в южном – наоборот). Частица воздуха продолжает отклоняться от нормали к изобаре до тех пор, пока сила барического градиента не уравновесится суммой сил Кориолиса и центробежной. Совокупное воздействие этих сил приводит к тому, что частицы воздуха в свободной атмосфере (выше 1000 м от земной или водной поверхности, где не действует сила трения) в средних широтах движутся по касательным к изобарам. При этом область пониженного давления в северном полушарии остаётся слева, а область повышенного давления – справа от направления движения (в южном полушарии – наоборот). Такое движение частиц воздуха при прямолинейных изобарах называется геострофическим ветром. Установившееся движение воздуха по круговым траекториям под действием сил градиента, Кориолиса и центробежной при отсутствии трения называется градиентным или геоциклострофическим ветром.

В приземном (приводном) слое атмосферы на частицы воздуха дополнительно действует сила трения, несколько замедляющая и отклоняющая их от касательной к изобаре в сторону пониженного давления (рис.3). Угол отклонения зависит от широты. Его величины представлены в таблице 1. Скорость геострофического ветра можно найти по формуле 1, являющейся результатом векторного суммирования указанных выше сил, действующих на частицу воздуха.

(1) |

Здесь: G – сила горизонтального барического градинта.

— угловая скорость

вращения Земли.

— угловая скорость

вращения Земли.

— плотность воздуха.

— плотность воздуха.

— широта интересующего

нас места на поверхности Земли.

— широта интересующего

нас места на поверхности Земли.

После подстановки величин барического градиента, угловой скорости вращения Земли и плотности воздуха для изобар, проведённых через 5 миллибар, формула (1) может быть представлена в следующем виде:

| (2) |

Здесь:  — расстояние между соседними изобарами

в интересующем нас месте вградусах

широты.

— расстояние между соседними изобарами

в интересующем нас месте вградусах

широты.

Скорость ветра по данной формуле получается в метрах в секунду.

Таблица 1 Углы отклонения ветра в приземном слое от касательной к изобаре

Широта, ° | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 |

Угол отклонения ветра от касательной к изобаре,° | 90 | 58 | 38 | 22 | 12 | 9 | 8 | 8 |

Таблица 2 Коэффициенты трения в приводном слое

Разность температур воздуха и воды | Коэффициент трения |

Вода холоднее воздуха на 0.1 — 0.5° | 0.6 |

Вода холоднее воздуха более, чем на 0.5° | 0.5 |

Вода теплее воздуха на 0.0 – 2.0° | 0.7 |

Вода теплее воздуха более, чем на 2.0° | 0.8 |

На большинстве современных карт погоды для определения скорости геострофического ветра имеется специальная номограмма, называемая градиентной линейкой, вид и способ использования которой представлен на рис. 4. На английских картах погоды скорость ветра по градиентной линейке определяется в узлах, соответственно, для вычисления скорости ветра в метрах в секунду результат, полученный с градиентной линейки, необходимо разделить на 2.

Исходя из вышеизложенного, направление ветра в приземном слое по карте погоды определяется следующим образом:

Вектор скорости градиентного ветра будет направлен по касательной к изобаре в интересующем нас месте, причём область низкого давления в северном полушарии будет находиться слева, а в южном – справа от направления ветра.

Направление интересующего нас ветра в приземном слое (того, который воздействует на судно, создаёт волнение и т.д.) будет отклонено от направления градиентного на угол, указанный в табл. 1 в сторону области пониженного давления (рис. 3). В средних широтах (Северное, Балтийское, Чёрное, Средиземное моря) этот угол можно принять равным 10-15°. Не следует забывать о том, что карты погоды составляются, как правило, не в Меркаторской, а в гномонической проекции, поэтому, направление ветра необходимо соотносить с направлением ближайшего меридиана.

Для того, чтобы по карте погоды найти скорость ветра в приземном слое необходимо:

При помощи циркуля снять с карты кратчайшее расстояние между соседними изобарами в интересующем нас месте.

Не меняя раствора циркуля, приложить его ножки к градиентной линейке напротив отметки соответствующей широты и снять скорость геострофического ветра. При необходимости — произвести интерполирование между кривыми (рис 4.). При отсутствии на карте градиентной линейки, если изобары проведены через 5 миллибар, определить скорость геострофического ветра по формуле (2).

При необходимости перевести скорость ветра в метры в секунду.

Для определения скорости ветра в приземном слое умножить скорость геострофического ветра на коэффициент трения, величины которого приведены в табл. 2. Если разность температур воздуха и воды не определялась, этот коэффициент можно принимать равным: для суши – 0.4, для моря летом – 0.6, зимой – 0.8.

Рис. 3 Силы, действующие на частицу воздуха в приземном слое и методика определения направления ветра по карте погоды. Ветер в данном примере – западный.

Рис. 4 Пример определения скорости геострофического ветра по градиентной линейке. Скорость ветра в данном примере – 15 узлов.

studfiles.net

Определение ветра п о углу сноса. и путевой с к о р о с т и | Авиация

Из всех способов определения ветра в полете данный способ имеет наибольшее распространение, так как он не требует никакого маневра для измерения’фактических значений угла сноса и

путевой скорости. Для расчета ветра на ветрочете или расчетчике кроме угла сноса и путевой скорости необходимо знать воздушную скорость и курс самолета.

Пример. Воздушная скорость Уи=780 км/ч, курс К—260°, йзмеренные угол сноса УС=—3° и путевая скорость №=840 км/ч.

Определить направление и скорость ветра.

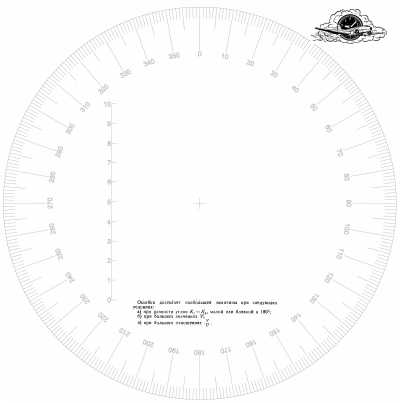

Порядок расчета на ветрочете (рис. 5.10).

1. Установить азимутальный круг в положение, соответствующее воздушной скорости (780 км/ч) и курсу (260°).

2. Развернуть линейку скоростей на угол сноса (—3°) и против значения, соответствующего путевой скорости (840 км/ч), поставить «точку ветра» на азимутальном круге.

Рис. 5.10. Расчет на ветрочете ветра Рис. 5.11. Расчет на навигационном по углу сноса и путевой скорости расчетчике ветра по углу сноса и путевой скорости

3. Установить линейку скоростей правой стороной на нуль шкалы сносов, повернуть круг так, чтобы «точка ветра» подошла под обрез линейкн — выше центра круга, и против курсовой черты прочесть направление ветра (8=222°), а по концентрическим окружностям между центром круга и «точкой ветра» — скорость ветра (74 км/ч).

Порядок расчета на расчетчике НРК-2 (рис. 5.11).

1. Установить треугольный индекс (шкала «Время») на значение воздушной скорости (780 км/ч).

2. По шкале процентов по величине W (840 км/ч) определить W% (108%).

3. Развернуть лимб так, чтобы против стрелки курсовой черты установить значение курса (260°).

4. По величинам УС (—3°) и №% (108%) поставить на лимбе «точку ветра».

5. Развернуть лимб до совмещения нанесенной точки с курсовой чертой.

6. Снять отсчет направления ветра (222°) по шкале лимба и относительной скорости ветра U% (9,5%) по шкале номограммы.

7. Определить по величине U% скорость ветра U (74 км/ч).

ooobskspetsavia.ru

Определение ветра по двум углам сноса

Определение ветра по двум углам сноса Самодельный бланк для определения ветра по двум углам сноса;

Самодельный бланк для определения ветра по двум углам сноса;