Насосно-смесительный узел для отопления: назначение

СодержаниеПри наступлении холодов значительно увеличивается оплата за тепло. С постоянным ростом тарифов эта плата становится не всем по карману. Утепленный фасад дома не всегда есть полноценным выходом. Для правильного и точного регулирования температуры теплоносителя разработано специальное устройство, которое хорошо себя зарекомендовало в этой сфере.

Насосно-смесительный узел не только увеличивает эффективность всей системы отопления, но и позволяет держать точно заданную температуру носителя тепла.

Предназначение устройства

Рынок насосно-смесительного оборудования и вспомогательных блоков к нему достаточно насыщен. Наиболее хорошо зарекомендовали себя узлы производства компаний Valtec, Tim и Rehau. Не зависимо от конструкционных особенностей, производителя и дополнительных функций устройства подготавливают теплоноситель, циркулируемый в контуре отопления, до заданного пользователем значения. В основном, значения, в зависимости от условий внешней среды задаются от 20 до 60 градусов.

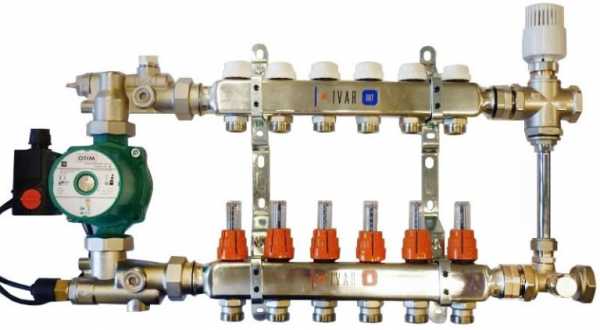

Многокольцевой насосно-смесительный узел

К безусловному назначению также принадлежат:

- поддержка точно заданного значения температуры во вторичном контуре циркуляции;

- непрерывная циркуляция теплоносителя в первичном и вторичном контурах;

- согласованность циркуляции между контурами системы отопления;

- отслеживание расхода теплоносителя вторичного контура.

Конструкционно насосно-смесительные узлы представляют собой трубопроводные цепи, завязанные между собой и объединяющие первичный и вторичный контуры. В результате смешивания теплоносителя из двух потоков и возможно поддержание установленного температурного значения.

к меню ↑

Сфера использования

Чаще всего, узлы насосно-смесительные применяют для налаженной работы систем отопления пола, обогревают тепличные хозяйства и другие объекты с водяным обогревом.

Актуально применение устройства на объектах с повышенными требованиями к точности температурной уставки и с критичными изменениями температурных режимов.

Расположить узел достаточно просто в любом ограниченном пространстве, так как он имеет небольшие габариты. Для этой цели зачастую оборудуют специальный – коллекторный шкаф, пряча торчащие вентильные соединения и иные приборы.

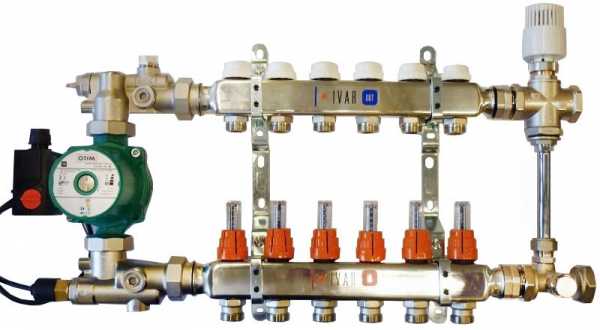

Чтоб организовать обогрев пола санузла, комнаты и других помещений дома насосный узел комбинируют с дополнительным блоком – коллектором. Коллекторный блок выступает распределителем контурных потоков теплого пола, как гидрострелка.

Брендовые смесительные узлы компании-производители делают совместимыми только со своими коллекторами, которые снабжают всеми необходимыми подсоединительными элементами. К примеру, коллектора Rehau HKV-D и Rehau HKV без проблем соединяются с насосно-смесительным узлом PMG 25 от той же Rehau, а компании Tim и Valtec имеют свои аналоги.

Для нормальной работы смесительный узел не требует применение электронных схем управления, а электрифицировать нужно лишь циркуляционный насос. Такое исполнение делает устройство практически независимым от перебоев снабжения электроэнергией и снижает вероятность аварийной остановки.

Что такое коллектор?

Для упрощения организации напольного отопления в быту применяют особое устройство под названием коллектор. Данное устройство является объединителем всех линейных отводов обогрева, включая подачу и возврат. Работа в тандеме со смесительным узлом обеспечивает комфортную температуру в помещении. Использование теплоносителя с первичного контура напрямую невозможно по причине очень высокого температурного режима, требующего внесения корректив.

Однокольцевой насосно-смесительный узел

Важно понимать, что каждый бренд имеет свои особенности в организации узлового блока, но вся сборка, не важно Rehau или Tim, проделывает одну и ту же работу – обеспечивает подачу теплоносителя заданной температуры во все питающие отводы.

Коллекторный узел – это параллельно расположенные две трубы горизонтальной направленности с подключением к подаче и возврату теплоносителя. Вся деталировка и другие конструкционные элементы в основной массе изготовлены из:

- сплавов слабо поддающихся коррозийным процессам;

- никеля;

- латуни;

- особой пластмассы.

Для контролирования температуры носителя и уровня протока подающее ответвление могут комплектовать термостатическим клапаном, а обратное – сенсорным датчиком протока.

Подающие клапаны могут снабжать ручным регулированием протока носителя. Закручивая такой регулятор, оператор может перекрыть подачу тепла на ответвление в ручном режиме. Визуализацию контроля протока для выполнения действий по гидробалансировке системы позволяют осуществить проточные сенсоры.

Более дешевые варианты коллекторных блоков не имеют дополнительных датчиков и индивидуализированных регулировочных возможностей.

Температурные и режимы давления наблюдают по средству установленных термометра и манометра. Спуск накапливаемого воздуха в системе обеспечивают отдельным вентилем.

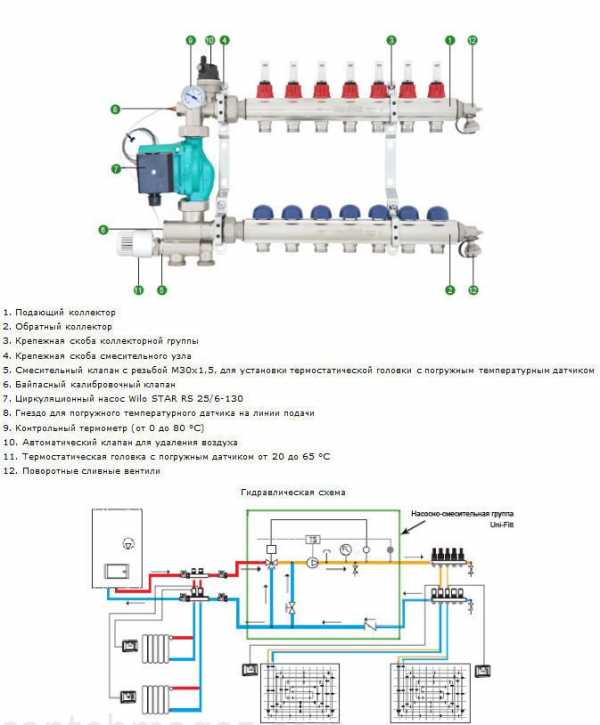

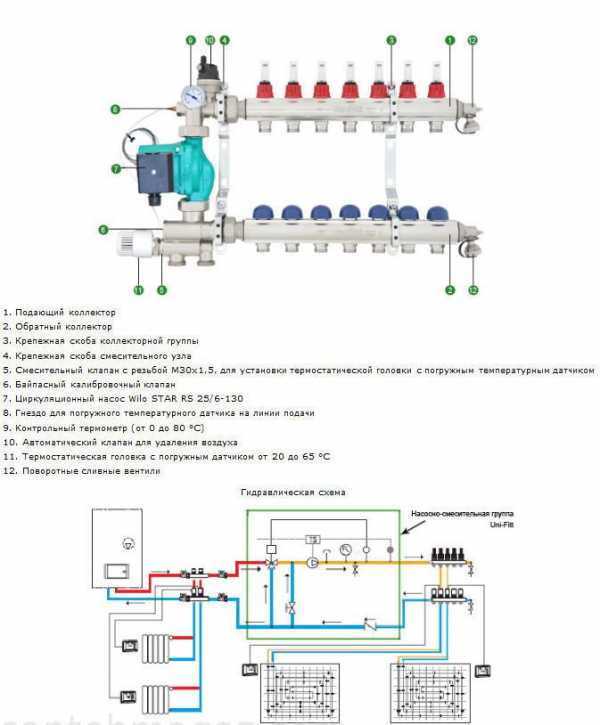

Дополнительные конструктивные элементы, датчики и опции могут поставляться под заказ или на усмотрение производителя. Бренд Рехау имеет практику комплектовать узел в сборе. На примере насосно-смесительного узла PMG-25 стандартной сборки в комплекте поставляют:

- смесительный 3-х ходовой вентиль с трех позиционным сервоприводом переменного тока на 230В модели kvs=8,0м3/ч с Dy=25;

- термометры на подаче и возврате теплоносителя;

- насос энергощадящий до 45Вт с возможностью регуляции напора до 6 м.

Собранные и смонтированные части с применением уплотнений уже прошли гидроиспытания давлением.

к меню ↑

Особенности работы коллекторно-смесительного тандема

Пара насосно-смесительный узел и коллектор работают по следующему принципу. Циркуляционный насос блока проталкивает теплоноситель по всем ответвлениям коллектора. С падением температурных показателей ниже установленного оператором температурного предела трех- (иногда двух-) ходовой клапан, постепенно приоткрываясь, делает вливание горячего теплоносителя в линию. Образовавшийся лишний объем теплоносителя перетекает с обратной линии в первичный контур общетепловой системы. Расход по малых контурах регулируется автоматически или с помощью ручного режима.

Структура комбинированного смесительного узла

Все системные сбои и неисправности, такие как повышенное давление, отсекают предохранительные клапаны или байпасы. Также не исключены другие предохранительные меры, которые применяют до полного восстановления гидравлической сбалансированности системы, чтобы сберечь исправность насоса и общую работоспособность.

к меню ↑

Отличительные особенности насосно-смесительных узлов

До широкого применения в быту автоматического смешивания потоков первичного и вторичных контуров с помощью трех- и двухходовых клапанов в пользовании находилось устройство, так званная, гидрострелка.

В насосно-смесительном блоке разделение теплоносителя на потоки осуществляется принудительно, непрерывность потока разделяется только за счет движения воды. А гидрострелка имеет область со свободной зоной смешивания води, и подача теплоносителя осуществляется с помощью размещенного на каждом ответвлении своего насоса.

Насосно-смесительный узел располагает мгновенным смешиванием двух потоков контуров, а гидрострелка смешивает потоки по средству природного физического процесса.

Сравнить по скорости регулирования температуры двумя устройствами можно на примере накопительного и проточного бойлеров. Но в этом случае проточный способ будет еще и много экономней накопительного.

к меню ↑

Рекомендации при установке

Монтаж устройств следует осуществлять строго соответствуя инструкциям компаний-производителей.

Вход и выход из первичного отопительного контура необходимо смонтировать со смесительным узлом или через тепловой коллектор.

Стандартно соединительный размер с первичными выводами составляет 1 дюйм, а вторичные отводы и коллектор обвязывают комплектно поставляемыми соединителями. Размер последних может варьироваться в зависимости от брендовой модели. Уплотнители на резьбовых частях соединителей гарантируют надежность и быстроту монтажа без дополнительных средств (герметиков, фум-ленты, пакли и т.д.).

Термическую головку следует установить вручную с максимальными значениями настроек.

Насос для циркуляции теплоносителя устанавливают между двумя вентилями с предварительным уплотнением.

Общая схема монтажа насосно-смесительного узла

С окончанием монтажа и статических проверок соединений наступает время испытаний системы отопления в сборе. До подачи питания на электронасос следует убедится в открытии все запорных элементов на пути движения носителя, чтобы избежать перегрузок и аварийных ситуаций, связанных с этим.

До появления насосно-смесительного узла монтаж, расчеты и настройка работы отопления занимала уйму времени, и была очень сложной инженерной задачей. Блок смесительный — готовое решение задач организации контурированной системы обогрева. Доукомплектовав узел, пользователь избежит допущенных ранее ошибок конструкции системы. А относительно несложная настройка исключает необходимость специальных регулировочных приспособлений.

Подробная инструкция поможет сэкономить пользователю оплату работ монтажной организации или осуществить грамотный контроль для принятия работ по монтажу.

к меню ↑

Насосно-смесительный узел для теплого пола (видео)

Главная страница » Насосыbyreniepro.ru

Установка циркуляционного насоса

Смесительная установка водяного отопления

При проектировании теплоснабжения зданий часто необходима установка теплового узла со смесительной установкой для снижения температуры воды поступающей из тепловой сети. Смесительная установка используется для качественного регулирования системы отопления, дополнения центральное регулирование.

При местном регулировании, автоматическое изменение температуры воды по заданному температурному графику в обогреваемом здании поддерживается оптимальная температура. Исключается перегрев помещений в осенний и весенний периоды отопительного сезона. Как следствие уменьшается расход тепловой энергии.

Под давлением в наружном теплопроводе, созданным сетевым циркуляционным насосом на ТЭЦ, высокотемпературная вода подается в точку смешения. При известной тепловой мощности системы отопления Qc количество высокотемпературной воды G1 будет тем меньше, чем выше температура t1.

где t1 — температура воды в наружном подающем теплопроводе, °С.

Поток обратной охлажденной воды из системы отопления, делится на два: первый G0 направляется к точке смешения, второй в g0 в обратный теплопровод тепловой сети. Соотношение масс двух потоков воды: охлажденной G0 и высокотемпературной g1 называют коэффициентом смешения.

u=G0/G1

Через температуру воды можно выразить коэффициент смешения:

u=G0/G1=(Gc-G1)/G1=(Gc/G1)-1=((t1-t0)/(tг)-t0))-1=(t1-tг)/(tг-t0).

Например, при температуре воды t1 = 150°С, tг = 95°С и t0 =70°С коэффициент смешения смесительной установки u = (150-95)/(95-70) = 2,2.

Это означает, что на каждую единицу объёма высокотемпературной воды должно подмешиваться 2,2 единицы охлажденной воды.

Смешение происходит в результате совместного действия циркуляционного сетевого насоса на тепловой станции и смесительной установки (насоса или водоструйного элеватора).

Куда устанавливать смесительный насос?

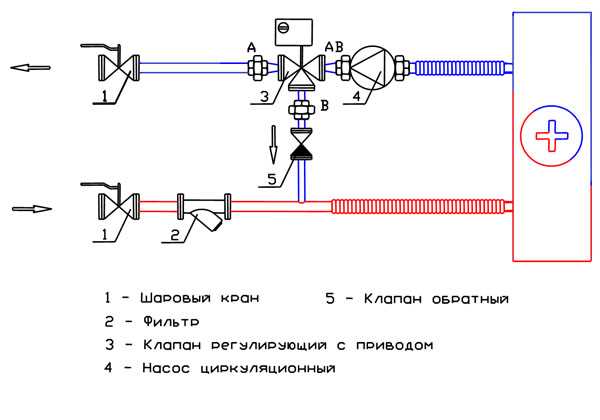

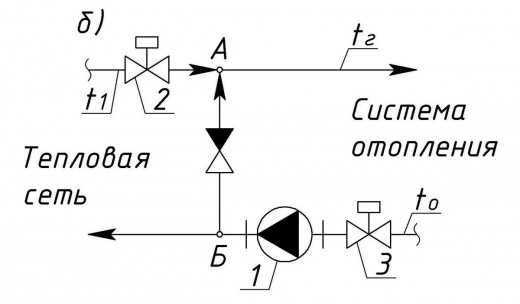

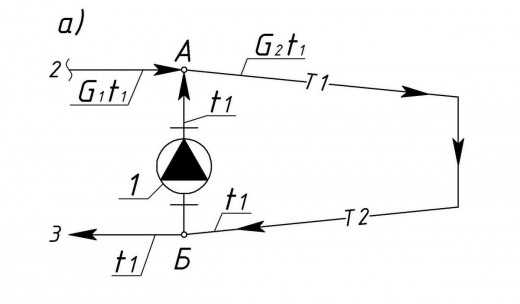

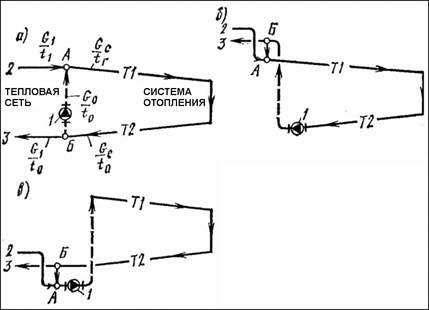

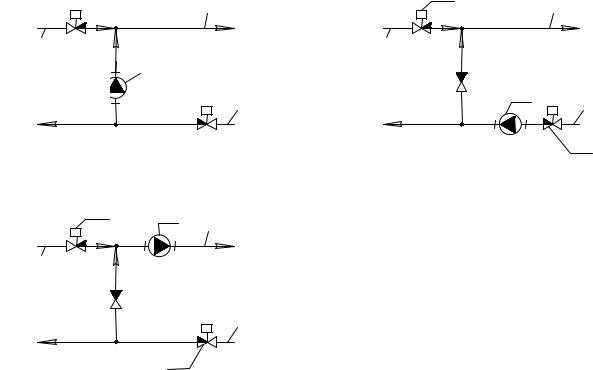

Смесительный насос можно включать в систему отопления тремя способами:

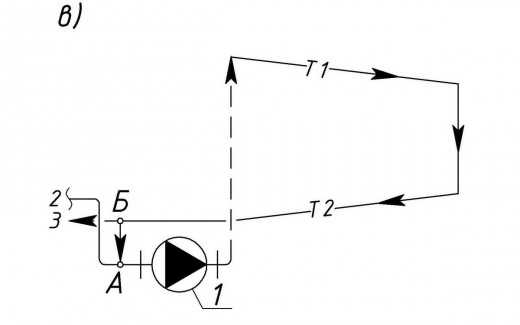

- в перемычку между обратной и подающей магистралями (а)

- в обратную (б)

- подающую магистраль (в)

Схемы смесительной установки с насосом

1А. Насос на перемычке между магистралями

1Б. Насос на обратной магистрали

2В. Насос на подающей магистрали

Условные обозначение:

1 — насос; 2 — регулятор температуры; 3 — регулятор расхода воды в системе отопления;

Смесительный насос, остановленный в перемычку, подает воду в точку А, увеличиваяя ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения А поступают 2 потока воды в результате действия двух насосов: сетевого (на теплоисточнике) и местного (смесительного), включенных параллельно. Насос на перемычке работает в благоприятных температурных условиях (при температуре t0о c),

GH=G0, где G0 = Gc — G1.

Насос на перемычке

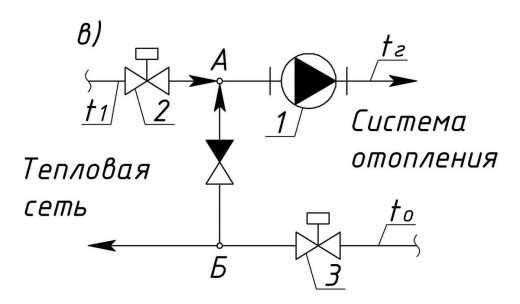

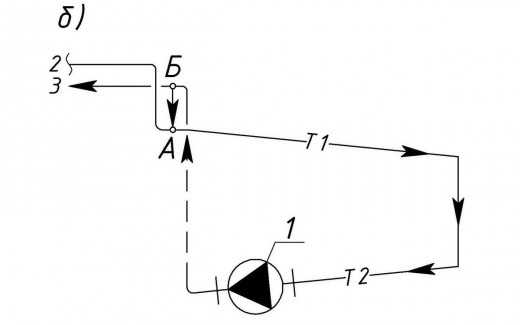

Насос на перемычке не влияет на величину циркуляционного давления для местной системы отопления, которая определяется разностью давления в точках присоединения системы к наружным теплопроводам. Эпюра изменения давления в системе и в перемычке Б-А между магистралями изображена на рис. 1А.

Показано постепенное (условно равномерное) снижение давления в подающей (линия Т1) и обратной (линия Т2) магистралях, падение давления в системе отопления (сплошная вертикальная линия) и eгo возрастание под действием насоса в перемычке (пунктир) до давления в точке смешения (А).

Смесительный насос включают непосредственно в магистрали системы отопления, когда разность давления в наружных теплопроводах недостаточна для обеспечения расчетного расхода воды в системе. Насос при этом, обеспечивая помимо смешения необходимую циркуляцию воды, становится циркуляционно-смесительным.

Насос на обратной или подающей магистрали

Насос на обратной или подающей магистрали (б, в) перекачивает весь объём воды, циркулирующий в системе при температуре t0 или tг. Включение насоса в общую магистраль позволяет увеличить циркуляционное давление до необходимой величины независимо от разности давления в наружных теплопроводах. Условия смешения воды аналогичны: в точку А поступают два потока воды (G1 и G0) также в результате действия двух насосов сетевого и местного, но насосы включаются последовательно (по направлению движения воды).

Изменение циркуляционного давления при действии системы отопления с циркуляционно-смесительным насосом, включенным в общую обратную магистраль (рис. 2б). Как видно, давление в системе ниже давления в наружных теплопроводах. Данная схема может быть выбрана после проверки, не вызовет ли понижение давления вскипания воды или подсоса воздуха в некоторых местах системы . Насос повышает давление воды до давления в наружном обратном теплопроводе. Давление в точке смешения А должно быть ниже давления в точке Б (устанавливается с помощью регулятора температуры).

Изменение давления в теплопроводах смесительной установки с насосом

2А. Hасос на перемычке между магистралями

2Б. Насос на обратной магистрали

2В. Насос на по дающей магистрали

Условные обозначение:

1 — насос; 2 и 3 — давление в наружных, соответственно, подающем и обратном теплопроводах; А и Б — точки, соответственно, смешения и деления потоков воды;

Насос, включаемый в общую подающую магистраль, предназначен не только для смешения и циркуляции, но и для подъема воды в верхнюю часть системы отопления высокого здания. Смесительный насос в этом случае становится еще и циркуляционно-повысительным. Изменение гидравлическоrо давления в этом случае изображено на рис. 2В

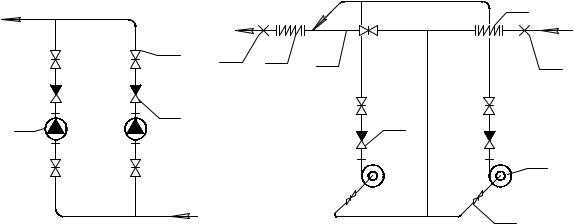

Смесительных насосов, как и циркуляционных, устанавливают обычно два с параллельным включением в теплопровод. Действует всегда один из насосов, второй резервный.

Смешение воды может осуществляться и без местного насоса. В этом случае смесительная установка оборудуется водоструйным элеватором.

Источник: Отопление — Сканави А.Н., Махов Л.М.

rudic.ru

Смесительная установка

Смесительная установка (смесительный насос или водоструйный элеватор) применяется в местной системе отопления для понижения температуры воды в наружном подающем теплопроводе до температуры, допустимой в системе, tг. Понижение температуры происходит при смешении высокотемпературной воды t1 с обратной (охлажденной) водой t0 местной системы отопления.

Смесительная установка используется не только для понижения температуры, но и для местного регулирования теплопередачи отопительных приборов, дополняющего центральное регулирование на тепловой станции.

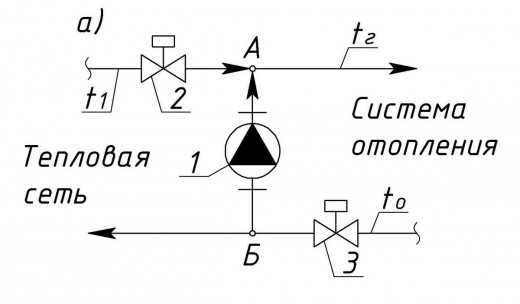

Смесительный насос 1 можно устанавливать на перемычке Б-А между обратной и подающей магистралями и на обратной или подающей магистрали местной системы отопления.

Смесительный насос на перемычке действует в более благоприятных температурных условиях (при температуре t0) и перемещает меньшее количество воды, чем насос на обратной или подающей магистрали:

Gн=Gо. где Gо=Gс-G1,

Принципиальная схема смесительной установки с насосом

а — на перемычке; б — на подающей магистрали; 1 — смесительный насос, 2 — регулятор температуры, 3 — регулятор расхода воды в системе отопления.

Количество высокотемпературной воды G1, кг/ч, при тепловой мощности системы отопления Qс, Вт, определяется по формуле:

G1=(3,6*Qс)/(с*(t1-t0)),

Высокотемпературная вода подается в точку смешения А под давлением в точке В наружного теплопровода, созданным центральным циркуляционным насосом на тепловой станции.

Поток охлажденной воды, возвращающейся из местной системы отопления, делится в точке Б на два: первый в количестве G0 направляется ко всасывающему патрубку смесительного насоса, второй в количестве G1 — в наружный обратный теплопровод.

Смесительный насос подает в точку смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку А поступают два потока воды при равном давлении в результате действия двух различных насосов — центрального и местного, включенных параллельно.

Отношение двух потоков воды

u=Gо/G1,

носит название коэффициента смешения. Коэффициент смешения может быть выражен через температуру воды.

u=Gо/G1=(Gс-G1)/G1=(Gс/G1)-1=((t1-tо)/(tг-tо))-1=(t1-tг)/(tг-tо),

Для водо-водяной смесительной установки коэффициент смешения редко бывает больше трех. Например, при температуре воды t1=150°, tг=95° и tо=70°С u=(150-95):(95-70)=2,2. Это означает, что на каждую единицу высокотемпературной воды при смешении должно приходиться 2,2 единицы охлажденной.

Давление, развиваемое смесительным насосом на перемычке, ограничено: оно не может быть больше разности давления в точках В и Г наружных теплопроводов (иначе не будет обеспечено смешение в точке А). Это условие, в свою очередь, ограничивает (в этом недостаток установки смесительного насоса на перемычке) величину циркуляционного давления для местной системы отопления.

Смесительный насос на обратной или подающей магистрали перемещает всю воду, циркулирующую в системе [Gн=Gс], при температуре t0 или tг. Несмотря на эти недостатки — увеличение расхода и температуры воды (в подающей магистрали), — включение смесительного насоса в главную магистраль местной системы позволяет увеличить циркуляционное давление в ней до необходимой величины независимо от разности давления в наружных теплопроводах. В этом существенное преимущество такой схемы смесительной установки.

Условия смешения двух количеств воды G1 и G0 аналогичны рассмотренным для насоса на перемычке. В точку А поступают два потока воды при равном давлении также в результате действия двух насосов — центрального и местного — с той лишь разницей, что насосы включаются последовательно.

На рисунке показаны также регуляторы температуры 2 и расхода воды 3 для местного качественно-количественного регулирования этих параметров в течение отопительного сезона. Смесительных насосов, как и циркуляционных, устанавливают два с параллельным включением в теплопровод действует всегда один из насосов при другом резервном и сменном.

Смешение воды может осуществляться и без местного насоса; в этом случае смесительная установка оборудуется водоструйным элеватором.

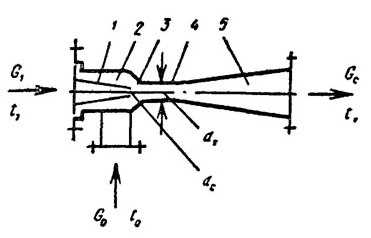

Принципиальная схема водоструйного элеватора

1 — сопло, 2 — камера всасывания; 3 — смесительный конус; 4 — горловина, 5 — диффузор.

Водоструйный элеватор получил распространение как дешевый, простой и нетребовательный в эксплуатации аппарат. Благодаря своей конструкции он подсасывает охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой и частично передает давление, создаваемое центральным насосом на тепловой станции, в местную систему отопления для усиления циркуляции воды.

Водоструйный элеватор состоит из конусообразного сопла 1, через которое со значительной скоростью вытекает высокотемпературная вода с температурой t1 в количестве G1, камеры всасывания 2, куда поступает охлажденная вода с температурой t0 в количестве G0; смесительного конуса 3 и горловины 4, где происходит смешение воды, и диффузора 5.

Вокруг струи воды, вытекающей из отверстия сопла, создается зона пониженного давления, благодаря чему охлажденная вода перемещается из обратной магистрали системы отопления в камеру всасывания. В горловине струя смешанной воды, двигаясь с меньшей, чем в отверстии сопла, но еще с высокой скоростью, обладает значительным запасом кинетической энергии. В диффузоре при постепенном увеличении площади его поперечного сечения кинетическая энергия преобразуется в потенциальную: по его длине гидродинамическое давление падает, а гидростатическое — нарастает. За счет разности гидростатического давления в конце диффузора и в камере всасывания элеватора создается давление для циркуляции воды в системе отопления.

Одним из недостатков водоструйного элеватора является его низкий коэффициент полезного действия (к. п. д.), который зависит от коэффициента смешения. Достигая наивысшего значения при малом коэффициенте смешения и особой форме камеры всасывания, к. п. д. стандартного элеватора практически при высокотемпературной воде не превышает 10%. Следовательно, в этом случае циркуляционное давление на вводе наружных теплопроводов в здание должно не менее чем в 10 раз превышать насосное циркуляционное давление Δpн для местной системы отопления. Это условие настолько ограничивает Δpн, передаваемое через водоструйный элеватор в систему из наружной тепловой сети, что при использовании элеваторной смесительной установки и tг≤95°С часто устанавливается верхний предел циркуляционного давления.

Δpн=1,2*104 Па (1,2*103 кгс/м2).

Другим недостатком водоструйного элеватора является постоянство коэффициента смешения, исключающее местное качественное регулирование теплопередачи отопительных приборов. Понятно, что при постоянном соотношении в элеваторе между G0 и G1 температура tг, с которой вода поступает в местную систему отопления, определяется уровнем температуры t1, поддерживаемым на тепловой станции для системы теплоснабжения в целом, который может не соответствовать теплопотребности конкретного здания.

Водоструйные элеваторы различаются по диаметру горловины dr. Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных давлении и расходе воды сопло 1 делается сменным. Устанавливая сопло с различным диаметром отверстия, можно изменять общее количество воды Gс, поступающей из элеватора в систему отопления, при неизменном коэффициенте смешения.

Диаметр горловины, мм, водоструйного элеватора вычисляется по формуле:

dr=8,74*(Gс0,5/Δpн0,25),

где Gс — расход воды в системе отопления, т/ч;

Δpн — насосное.давлейие, передаваемое через элеватор в систему отопления (при подставке в формулу выражается в м вод. ст.).

После выбора стандартного элеватора, имеющего диаметр горловины, ближайший к полученному по расчету, определяется диаметр сопла по следующей приближенной зависимости:

dc=d1/(1+u),

где u — коэффициент смешения.

При известном диаметре сопла находится разность давления в наружных теплопроводах на вводе в здание, выраженная в м вод. ст.:

Δp1=0,64*(G12/dс4),

где G1 — расход высокотемпературной воды, т/ч;

dс — диаметр сопла, см.

Из последней формулы видно, что вслед за изменением по какой-либо причине Δp1 в наружной тепловой сети изменяется и G1, а также Gс, связанный с G1 через коэффициент смешения:

Gо=(1+u)*G1,

Как известно, изменение давления и расхода в процессе эксплуатации, не предусмотренное расчетом, вызывает тепловое разрегулирование системы отопления. Это нежелательное явление, возникающее в системе отопления, непосредственно соединенной с разветвленной сетью наружных теплопроводов, возможно и в системе с водоструйным элеватором.

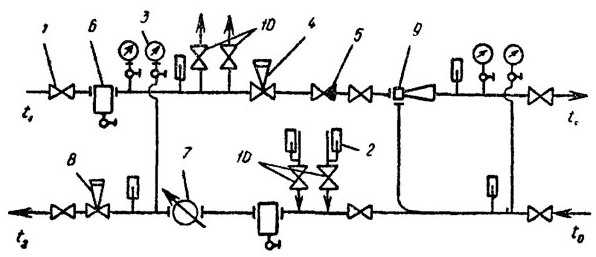

Принципиальная схема местного теплового пункта системы отопления с водоструйным элеватором и ответвлениями к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

1 — задвижка, 2 — термометр; 3 — манометр, 4 — регулятор расхода; 5 — обратный клапан; 6 — грязевик; 7 — тепломер: 8 — регулятор давления; 9 — водоструйный элеватор; 10 — ответвления.

Для устранения теплового разрегулирования системы отопления перед водоструйным элеватором 9, изображенным в схеме, устанавливают регулятор расхода 4. На этом же рисунке показаны основные контрольно-измерительные и другие приборы, характерные для местного теплового пункта здания, имеющего системы приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. Для теплоснабжения этих систем используется высокотемпературная вода, отводимая до водоструйного элеватора.

Учитывая отмеченные недостатки водоструйного элеватора, предпочтительно использование насосной смесительной установки. Некоторое увеличение капитальных и эксплуатационных затрат, обусловленное применением смесительного насоса в системе отопления здания, компенсируется повышением теплового комфорта помещений и экономией топлива, расходуемого на отопление.

Похожие материалы:

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

kosour.ru

Смесительная установка системы водяного отопления

Смесительную установку ( 18.1)(смесительный насос или водоструйный элеватор) применяют в системе отопления для понижения температуры воды, поступающей из наружного подающего теплопровода, до температуры, допустимой в системе tг. Понижение температуры происходит при смешении высокотемпературной воды t1, с обратной (охлажденной до температуры to) водой местной системы отопления.

Смесительную установку (18.1) используют также для местного качественного регулирования теплопередачи отопительных приборов системы, дополняющего центральное регулирование на тепловой станции. При местном регулировании путем автоматического изменения по заданному температурному графику температуры (18.2) смешанной воды в обогреваемых помещениях поддерживаются оптимальные тепловые условия. Кроме того, исключается перегревание помещений, особенно в осенний и весенний периоды отопительного сезона. При этом сокращается расход тепловой энергии.

18.2 Смесительная установка с насосами

Высокотемпературная вода подается в точку смешения под давлением в наружном теплопроводе, созданным сетевым циркуляционным насосом на тепловой станции. Количество высокотемпературной воды G1 при известной тепловой мощности системы отопления Qc будет тем меньше, чем выше температура t1

(18 .1)

где t1 — температура воды в наружном подающем теплопроводе, °С.

Поток охлажденной воды, возвращающейся из местной системы отопления, делится на два: первый в количестве Go направляется к точке смешения, второй в количестве G1 — в наружный обратный теплопровод. Соотношение масс двух смешиваемых потоков воды — охлажденной Go и высокотемпературной Gi называют коэффициентом смешения

u=Go/G1 (18.2)

Коэффициент смешения может быть выражен через температуру воды

(18.3)

Рис. 18.1 Принципиальные схемы смесительной установки с насосом на перемычке между магистралями систем отопления (а), на обратной магистрали (б), на подающей магистрали (в)

1 – смесительный насос; 2 – регулятор температуры; 3 – регулятор расхода воды в системе отопления.

|

Рис. 18.2 Схемы изменения циркуляционного давления в зависимой системе отопления со смесительным насосом, включенным в перемычку между магистралями (а), в обратную (б) и подающую магистрали (в)

1 — смесительный насос; 2 и 3— давление в наружных соответственно подающем и обратном теплопроводах; А—точка смешения; Б — точка деления потоков воды

Например, при температуре воды t1=150°, tг==95° и tо=70 °С коэффициент смешения смесительной установки u=(150—95) : (95—70)=2,2. Это означает, что на каждую единицу массы высокотемпературной воды должно подмешиваться 2,2 единицы охлажденной воды.

Смешение происходит в результате совместного действия двух аппаратов — циркуляционного сетевого насоса на тепловой станции и смесительной установки (насоса или водоструйного элеватора) в отапливаемом здании.

Смесительный насос (18.3) можно включать в перемычку Б—А между обратной и подающей магистралями (рис.18.1a) и в обратную (рис.18.1б) или подающую магистраль (рис.18.1в) системы отопления. На рисунке показаны регуляторы температуры 2 и расхода воды 3 для местного качественно-количественного регулирования системы отопления в течение отопительного сезона.

Смесительный насос (18.3), включенный в перемычку, подает в точку смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в результате действия двух различных насосов — сетевого и местного, включенных параллельно. Насос на перемычке действует в благоприятных температурных условиях (при температуре to<70 °С) и перемещает меньшее количество воды, чем насос на обратной или подающей магистрали (Go<Gc),

Gн=Go, где Go=Gс-G1 (18.4)

Насос на перемычке, обеспечивая смешение, не влияет на величину циркуляционного давления (18.5) для местной системы отопления, которая определяется разностью давления в наружных теплопроводах.

| НАПОМИНАЕМ | В данном случае имеет место параллельная работа двух насосов. |

Изменение циркуляционного давления (18.50 в системе и в перемычке Б—А между магистралями в этом случае схематично изображено на рис.18.2а. Показано постепенное (условно равномерное) понижение давления в направлении движения воды в подающей (наклонная линия Г1) и обратной (наклонная линия Т2) магистралях, падение давления в стояке (вертикальная сплошная линия) и возрастание под действием насоса в перемычке (пунктирная линия) до давления в точке А.

Смесительный насос (18.3) включают непосредственно в магистрали системы отопления, когда разность давления в наружных теплопроводах недостаточна для нормальной циркуляции воды в системе. Насос при этом, обеспечивая помимо смешения необходимую циркуляцию воды, становится циркуляционно-смесительным.

Насос на обратной или подающей магистрали (см. рис.18.1б, в) перемещает всю воду, циркулирующую в системе [Gн=Gс по выражению (18.1)], при температуре to или tг. Включение насоса в общую магистраль системы отопления позволяет увеличить циркуляционное давление в ней до необходимой величины независимо от разности давления в наружных теплопроводах. Условия смешения воды аналогичны: в точку А (см. рис.18.1) поступают два потока воды (G1 и Go) также в результате действия двух насосов — сетевого и местного — с той лишь разницей, что насосы включаются последовательно (по направлению движения воды).

Рис.18.3 Принципиальная схема водоструйного элеватора (18.4)

1 — сопло; 2 — камера всасывания; 3 — смесительный конус; 4 — горловина; 5 — диффузор

Изменение циркуляционного давления (18.5) при действии системы отопления с циркуляционно-смесительным насосом, включенным в общую обратную магистраль, показано на рис.18.1,б. Как видно, давление в системе ниже давления в наружных теплопроводах. Данная схема может быть выбрана после проверки, не вызовет ли понижение давления вскипания воды или подсоса воздуха в отдельных местах системы. Насос повышает давление воды до давления в наружном обратном теплопроводе. Давление в точке смешения А должно быть ниже давления в точке Б (устанавливается с помощью регулятора температуры — см. рис.18.1).

| НАПОМИНАЕМ | В данном случае имеет место последовательная установка двух насосов. |

Насос, включаемый в общую подающую магистраль, предназначают не только для смешения и циркуляции, но и для подъема воды в верхнюю часть системы отопления высокого здания. Смесительный насос (18.3) становится также циркуляционно-повысительным. Изменение гидравлического давления в этом случае изображено на рис.18.2, в,

Смесительных насосов, как и циркуляционных, устанавливают два с параллельным включением в теплопровод действует всегда один из насосов при другом резервном.

18.3 Смесительная установка с элеватором (18.4)

Смешение воды может осуществляться и без местного насоса. В этом случае смесительная установка оборудуется водоструйным элеватором.

Водоструйный элеватор (18.4) получил распространение как дешевый, простой и надежный в эксплуатации аппарат. Он сконструирован так, что подсасывает охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой и передает часть давления, создаваемого сетевым насосом на тепловой станции, в систему отопления для обеспечения циркуляции воды,

Водоструйный элеватор (рис.18.3) состоит из конусообразного сопла, через которое со значительной скоростью протекает высокотемпературная вода при температуре t1 в количестве G1; камеры всасывания, куда поступает охлажденная вода при температуре tо в количестве Go; смесительного конуса и горловины, где происходят смешение и выравнивание скорости движения воды, и диффузора.

Вокруг струи воды, вытекающей из отверстия сопла с высокой скоростью, создается зона пониженного давления, благодаря чему охлажденная вода перемещается из обратной магистрали системы в камеру всасывания. В горловине струя смешанной воды двигается с меньшей, чем в отверстии сопла, но еще со значительной скоростью. В диффузоре при постепенном увеличении площади поперечного сечения по его длине гидродинамическое (скоростное) давление падает, а гидростатическое — нарастает. За счет разности гидростатического давления в конце диффузора и в камере всасывания элеватора создается циркуляционное давление (18.5), необходимое для циркуляции воды в системе отопления.

Одним из недостатков водоструйного элеватора (18.4) является низкий КПД. Достигая наивысшего значения (43%) при малом коэффициенте смешения и особой форме камеры всасывания (исследования проф. П. Н. Каменева), гидростатический КПД стандартного элеватора практически при высокотемпературной воде близок к 10%. Следовательно, в этом случае разность давления в наружных теплопроводах на вводе их в здание должна не менее чем в 10 раз превышать циркуляционное давление ∆Рн, необходимое для циркуляции в системе отопления. Это условие значительно ограничивает давление, передаваемое водоструйным элеватором в систему из наружной тепловой сети.

Другой недостаток элеватора — прекращение циркуляции воды в системе отопления при аварии в наружной тепловой сети, что ускоряет охлаждение отапливаемых помещений и замерзание воды в системе.

Еще один недостаток элеватора — постоянство коэффициента смешения, исключающее местное качественное регулирование (изменение температуры tг) системы отопления. Понятно, что при постоянном соотношении в элеваторе между Go и G1 температура tг, с которой вода поступает в местную систему отопления, определяется уровнем температуры t1, поддерживаемым на тепловой станции для всей системы теплоснабжения, и может не соответствовать теплопотребности конкретного здания. Для устранения этого недостатка применяют автоматическое регулирование площади отверстия сопла элеватора. Такие элеваторы, применяемые в настоящее время, позволяют в определенных пределах изменять коэффициент смешения для получения воды с температурой tг, необходимой для местной системы отопления, т. е. осуществлять требуемое качественно-количественное регулирование.

Рис.18.4 Схема водоструйного элеватора с регулируемым соплом

1 — механизм для перемещения регулирующей иглы; 2 — шток регулирующей иглы; 3 — сопло; 4 — регулирующая игла; 5 — камера всасывания; 6 — горловина; 7 — диффузор

Водоструйные элеваторы различаются по диаметру горловины dг (например, элеватор №1 имеет dг=15 мм, №2— 20мм и т. д.). Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных давлении и расходе воды сопло (см. рис. 6.12) делают сменным.

Диаметр горловины водоструйного элеватора dг, см, вычисляют по формуле

(18.4)

где Gc — расход воды в системе отопления, т/ч, ; ∆Рн — насосное циркуляционное давление для системы, кПа.

Например, для подачи в систему отопления 16 т/ч воды при циркуляционном давлении 9 кПа потребуется элеватор с dг=l,55 (4: 1,73)=3,6 см.

(18.5)

При известном диаметре сопла dс, см, находят необходимую для действия элеватора разность давления в наружных теплопроводах при вводе их в здание ∆Рн, кПа:

∆Рн =6,3G21/d4c, (18.6)

где G1 — расход высокотемпературной воды, т/ч.

Из последней формулы видно, что вслед за изменением по какой-либо причине ∆Рн в наружных теплопроводах изменяется и расход G1, а также расход воды в системе Gc, связанный с расходом G1 через коэффициент смешения элеватора ;

Gc=(1+u)G1 (18.7)

Изменение давления и расхода в процессе эксплуатации, не предусмотренное расчетом, вызывает разрегулирование системы отопления, т. е. неравномерную теплоотдачу отдельных отопительных приборов. Для его устранения перед водоструйным элеватором (см. рис.18.1) устанавливают регулятор расхода.

При применении элеватора часто приходится определять располагаемую разность давления ∆Рн Для гидравлического расчета системы отопления, исходя из разности давления в наружных теплопроводах ∆Рт в месте присоединения ответвления к проектируемому зданию. Насосное циркуляционное давление ∆Рн, передаваемое элеватором в систему отопления, можно рассчитать в этом случае по формуле (при коэффициенте расхода сопла элеватора, равном 0,95)

(18.8)

где ∆Ротв — потери давления в ответвлении от точки присоединения к наружным теплопроводам до элеватора.

В настоящее время шире стали применять насосные смесительные установки, учитывая их преимущества перед элеваторами. Некоторое увеличение капитальных вложений и, эксплуатационных затрат, связанное с применением смесительных насосов, компенсируется улучшением теплового режима помещений и экономией тепловой энергии, расходуемой на отопление.

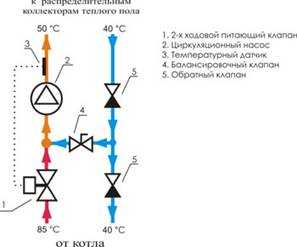

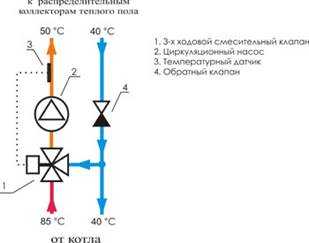

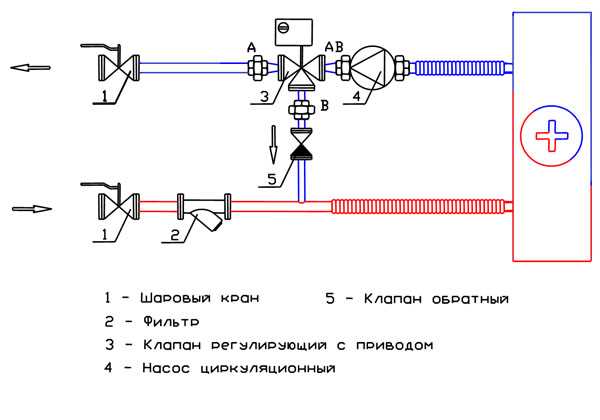

Смесительная установка для системы «Теплый пол.»

Необходимо сразу уточнить, что смесительный узел необходим только для водяной системы теплого пола, так как в ней течет тот же теплоноситель, что и в радиаторах отопления. Как правило, система отопления организована таким образом: один котел, нагревающий теплоноситель, контур высокотемпературных радиаторов и контур или несколько контуров водяного теплого пола.

Котел, естественно, нагревает воду до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов. Чаще всего это 95 °С, но иногда используются радиаторы для температуры 85 – 75 °С. По санитарным нормам температура поверхности пола не должна превышать 31 °С, это связано со множеством причин, и в первую очередь с комфортным пребыванием на напольном покрытии, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Учитывая толщину стяжки пола, в которой вмурованы трубы системы «теплый пол», а также толщину и тип напольного покрытия, температура теплоносителя в трубах теплого пола должна быть 35 – 55 °С и не выше. Логично предположить, что в контур отопления теплого пола нельзя направлять воду непосредственно из котла, так как ее температура слишком велика. Что же делать? Как понизить температуру теплоносителя?

Именно с целью понизить температуру теплоносителя на входе в контур теплого пола используется узел смешения для теплого пола. В нем смешивается горячий теплоноситель и более холодный теплоноситель обратки теплого пола. Как результат, средняя температура становится ниже, теплоноситель подается в контур. Все контуры отопления в доме работают корректно: в радиаторный контур подается горячая вода температурой 95 °С, а в контур теплого пола – с температурой 55 °С.

Если вас интересует вопрос, можно ли обойтись без смесительного узла и в каких ситуациях, то ответим – такое возможно. Если отопление во всем доме выполнено с помощью низкотемпературных контуров, а источник тепла подогревает теплоноситель только для системы отопления до заданной температуры, то смесительные узлы можно не использовать. Примером такой системы отопления может быть использование воздушного теплового насоса. Если же источник тепла нагревает воду не только для теплых полов, но и для душа, температура которого – 65 – 75 °С, то установка смесительного узла обязательна.

Как работает узел подмеса для теплого пола

Условно работу смесительного узла можно описать так: горячий теплоноситель доходит до коллектора теплого пола и упирается в предохранительный клапан с термостатом, если его температура выше требуемой, клапан срабатывает и открывает подачу холодной обратки, происходит подмес – смешивание горячего и холодного теплоносителя. Как только температура достигает требуемых значений, снова срабатывает клапан и перекрывает подачу горячего теплоносителя. Более детально работу узла мы рассмотрим ниже, так как она может быть организована двумя путями.

Коллекторный узел для теплого пола служит не только для регулировки температуры теплоносителя, но и для обеспечения его циркуляции в контуре. Поэтому коллекторный узел состоит из двух основных элементов:

Предохранительный клапан, о котором мы уже говорили. Он подпитывает контур отопления теплого пола горячим теплоносителем ровно настолько, насколько это необходимо, контролируя температуру на входе.

Циркуляционный насос, который обеспечивает движение воды в контуре теплого пола с заданной скоростью. Это гарантирует, что нагрев всей площади теплого пола будет равномерным.

Помимо основных элементов в смесительный узел могут входить: байпас, который защищает узел от перегрузок, дренажные и отсекающие клапаны и воздухоотводчики. Поэтому коллекторный смесительный узел может быть выполнен различными способами в зависимости от поставленных задач.

Смесительный узел устанавливается всегда до контура теплого пола, но само место его установки может быть различным. Например, его можно оборудовать непосредственно в помещении с теплым полом, в котельной на разделении коллекторов, идущих в высокотемпературный контур и низкотемпературный контур. Если же помещений с теплыми полами много, то смесительные узлы устанавливаются в каждом помещении отдельно или в ближайшем коллекторном шкафу.

Основное различие в работе смесительных узлов заключается в том, что в них можно использовать разные предохранительные клапаны. Самыми распространенными являются 3-х ходовые клапаны и 2-х ходовые клапаны.

Смесительный узел с двухходовым клапаном

Двухходовый клапан иногда еще называют питающим клапаном. На этом клапане установлена термостатическая головка с жидкостным датчиком, который постоянно контролирует температуру теплоносителя, поступающего в контур теплого пола. Головка открывает и закрывает клапан, и таким образом добавляет или отсекает подачу горячего теплоносителя, идущего от котла отопления.

Получается, что смешение теплоносителей происходит таким образом – теплоноситель из обратки подается постоянно, а горячий теплоноситель подается только, когда необходимо, т.е. его подача регулируется клапаном. В связи с этим теплый пол никогда не перегревается и срок его эксплуатации продлевается. Двухходовый клапан обладает малой пропускной способностью, благодаря чему регулирование температуры теплоносителя происходит плавно, без резких скачков.

Большинство специалистов по монтажу теплых полов предпочитают устанавливать в теплый пол водяной смесительный узел с двухходовым клапаном. Но существует ограничение – их нецелесообразно устанавливать, если отапливаемая площадь больше 200 м2.

Большинство специалистов по монтажу теплых полов предпочитают устанавливать в теплый пол водяной смесительный узел с двухходовым клапаном. Но существует ограничение – их нецелесообразно устанавливать, если отапливаемая площадь больше 200 м2.

Смесительный узел с трехходовым клапаном

Трехходовый клапан совмещает в себе функции питающего перепускного клапана и байпасного балансировочного крана. Основное его отличие в том, что он смешивает внутри себя горячий теплоноситель с холодной обраткой. Трехходовые клапаны довольно часто оснащаются сервоприводами, которые управляют термостатическими устройствами и погодозависимыми контролерами. Внутри такого клапана находится заслонка, которая располагается в зоне 90 ° между трубой подачи горячего теплоносителя от котла и трубой от обратки. Можно выставлять любое положение – срединное или с уклоном в одну из сторон в зависимости от необходимого соотношения смеси обратки и горячей воды.

Считается, что такой тип клапанов универсален и незаменим в системах отопления с погодозависимыми контролерами и просто в крупномасштабных системах с множеством контуров.

Также следует обозначить недостатки трехходовых клапанов. Во-первых, не исключается случай, когда по сигналу от термостата трехходовый клапан откроется и впустит горячий теплоноситель с температурой 95 °С в контур теплого пола. Резкие скачки температуры недопустимы в эксплуатации теплых полов, трубы могут лопнуть от избыточного давления. Во-вторых, по причине большой пропускной способности трехходовых клапанов даже минимальное смещение в регулировке клапана приведет к значительному изменению температуры в контуре.

Зачем используется погодозависимая арматура? Чтобы изменять мощность системы «теплый пол» в зависимости от погодных условий. Например, при резком снижении температуры за бортом помещение остывает быстрее, а значит, теплый пол не будет справляться с задачей отопления дома. Дабы повысить его эффективность, необходимо увеличить температуру теплоносителя и расход.

Зачем используется погодозависимая арматура? Чтобы изменять мощность системы «теплый пол» в зависимости от погодных условий. Например, при резком снижении температуры за бортом помещение остывает быстрее, а значит, теплый пол не будет справляться с задачей отопления дома. Дабы повысить его эффективность, необходимо увеличить температуру теплоносителя и расход.

Конечно, можно использовать клапаны с ручным управлением и каждый раз при изменении температуры вручную подкручивать вентиль. Но установить оптимальный режим таким образом сложно. Поэтому используются клапаны с автоматическим управлением. Погодозависимый контроллер вычисляет необходимую температуру и управляет клапаном очень плавно. Весь спектр 90 ° разбит на 20 участков по 4,5 °. Контроллер проверяет температуру каждые 20 секунд, и если фактическая температура теплоносителя, подающегося в теплый пол, не соответствует расчетной, то контроллер поворачивает клапан на 4,5 ° в необходимую сторону.

Также контроллер позволяет экономить на энергоносителях. Если все жильцы дома отсутствуют, он снижает температуру дома и поддерживает ее в пределах заданного значения.

Схема смесительного узла теплого пола

Ниже представлены самые распространенные схемы смесительных узлов, но на самом деле их значительно больше. Смешение теплоносителей можно производить как до коллекторов, так и непосредственно на каждом отводе коллекторных групп. При этом каждую коллекторную группу необходимо будет оборудовать своими термостатами, расходомерами и клапанами.

Также схемы отличаются в зависимости от того, однотрубная система отопления или двухтрубная. Например, при однотрубной системе байпас всегда в открытом положении, чтобы часть горячего теплоносителя всегда могла следовать дальше по направлению к радиаторам (фото ниже).

В двухтрубной системе отопления байпас закрыт, так как в нем нет необходимости (фото ниже).

Обратите внимание, что коллекторную группу теплого пола не обязательно устанавливать до радиаторного контура. Если площадь дома не слишком большая и падение температуры теплоносителя не слишком велико, то коллектор со смесительным узлом можно устанавливать на обратке радиаторного контура.

Также неотъемлемой частью коллектора являются термостатические клапана и расходомеры. Последние обязательно должны присутствовать, из-за того, что в системе длина труб разная и если не поставить расходомер, то вода будет течь в трубах с меньшим гидравлическим сопротивлением, то есть в коротких. Регулятор расхода обеспечивает равномерную циркуляцию теплоносителя по всей системе. Термостатические регуляторы предназначены для изменения температуры отдельно в каждом контуре системы. При помощи термостатических головок теплый пол реагирует на изменения внешних условий и поддерживает заданную температуру.

Похожие статьи:

poznayka.org

8.4. Смесительные установки систем водяного отопления

|

|

| 20 |

|

|

а) |

|

| б) |

| 5 |

| 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |

|

| ||||

1 | 3 |

|

|

| 3 |

|

|

|

| ||

|

|

|

|

| 1 |

|

|

|

|

| 2 |

Рис. 8.4. Схемы присоединения труб к циркуляционным насосам: а – с бесфундаментными насосами; б – с общепромышленными насосами; 1 — насос; 2 – задвижка; 3 – обратный клапан; 4 – неподвижная опора; 5 — виброизолирующая вставка; 6 – обводная труба с задвижкой (нормально закрыта)

Мощность насоса пропорциональна произведению секундной подачи на создаваемое циркуляционное давление. Мощность электродвигателя Nэ, Вт, определяется с учетом КПД насоса ηн и необходимого запаса мощности k по формуле:

Nэ = kLн рн /(3600ηн), | (8.7) |

где Lн – подача насоса, м3/ч; |

|

рн — давление насоса, Па (Н/м2).

Коэффициент запаса k, учитывающий пусковой момент, получает наибольшее значение (до 1,5) при минимальной мощности электродвигателя.

Смесительные установки (смесительные насосы или водоструйные элеваторы) применяют в системах отопления для понижения температуры воды, поступающей из наружных подающих теплопровода, до температуры, допустимой в системе tг. Понижение температуры происходит при смешении высокотемпературной воды t1 с обратной (охлажденной до температуры tо) водой местной системы отопления.

Высокотемпературная вода подается в точку смешения под давлением в наружном теплопроводе, созданным сетевым циркуляционным насосом на тепловой станции. Количество высокотемпературной воды G1 при известной тепловой мощности системы отопления Qс будет тем меньше, чем выше температура t1:

G1 = Qс /(с(t1 – tо)), | (8.8) |

где t1 – температура воды в наружном подающем теплопроводе, оС. |

|

21

Поток охлажденной воды, возвращающейся из местной системы отопления, делится на два: первый в количестве Gо направляется к точке смешения, второй в количестве G1 – в наружный обратный теплопровод. Соотношение масс двух смешиваемых потоков воды – охлажденной Gо и высокотемпературной G1 называют коэффициентом смешения:

и = Gо / G1. | (8.9) |

Коэффициент смешения может быть выражен через температуру воды | |

и = Gо /G1 = (Gс — G1)/ G1 = (Gс /G1) – 1 = ((t1 – tо)/(tг – tо)) – 1 = |

|

= (t1 – tг)/(tг – tо). | (8.10) |

Например, при температуре воды t1 = 150, tг = 95 и tо = 70оС коэффициент смешения смесительной установки и = (150 – 95)/(95 – 70) = 2,2. Это означает, что на каждую единицу массы высокотемпературной воды должно подмешиваться 2,2 единицы охлажденной воды.

Смешение происходит в результате совместного действия двух аппаратов: циркуляционного сетевого насоса на тепловой станции и смесительной установки (насоса или водоструйного элеватора) в отапливаемом здании.

Смесительный насос можно включать в перемычку Б-А между обратной и подающей магистралями (рис. 8.5, а) в обратную (рис. 8.5, б) или подающую магистраль (рис. 8.5, в) системы отопления. На рисунке показаны регуляторы температуры и расхода воды для местного качественно-количественного регу-

лирования системы отопления в течение отопительного сезона. |

|

| ||

а) |

| б) |

|

|

|

| 2 |

| tГ |

А |

| А |

| |

|

|

| ||

|

| t1 |

|

|

тепловая |

| система | 1 |

|

сеть |

| отопления | tО | |

|

|

|

| |

Б |

| Б |

| 3 |

в) |

|

|

|

|

2 | 1 | tГ |

|

|

А |

|

|

| |

|

|

|

| |

t1

tО

Б3

Рис. 8.5. Схемы смесительной установки с насосом: а – насос на перемычке между магистралями; б – насос на обратной магистрали; в – насос на подающей магистрали; 1 – насос; 2 – регулятор температуры; 3 – регулятор расхода воды в системе отопления

22

Смесительный насос, включенный в перемычку, подает в точку смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в результате действия двух различных насосов – сетевого (на теплоисточнике) и местного (смесительного), включенных параллельно. Насос на перемычке действует в благоприятных температурных условиях (при температуре tо ≤ 70оС) и перемещает меньшее количество воды, чем насос на обратной или подающей магистрали

(Gо < Gс):

Gн = Gо, где Gо = Gс – G1. | (8.11) |

Водоструйный элеватор получил распространение как дешевый, простой и надежный в эксплуатации аппарат. Он сконструирован так, что подсасывает охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой и передает часть давления, создаваемого сетевым насосом на тепловой станции, в систему отопления для обеспечения циркуляции воды.

Водоструйный элеватор (рис. 8.6) состоит из конусообразного сопла, через которое со значительной скоростью протекает высокотемпературная вода при температуре t1 в количестве G1, камеры всасывания, куда поступает охлажденная вода при температуре tо в количестве Gо, смесительного конуса и горловины, где происходит смешение и выравнивание скорости движения воды, и диффузора

1 | 2 |

| 5 |

| 3 | 4 | |

|

|

| |

G |

|

| GC |

t1 | Г |

| tГ |

| d |

|

|

| dC |

|

|

G0 t0

Рис. 8.6. Водоструйный элеватор: 1 – сопло; 2 – камера всасывания; 3 – конус; 4 – горловина; 5 — диффузор

Вокруг струи воды, вытекающей из отверстия сопла с высокой скоростью, создается зона пониженного гидростатического давления, благодаря чему охлажденная вода перемещается из обратной магистрали системы в камеру всасывания. В горловине струя смешанной воды двигается с меньшей, чем в отверстии сопла, но еще со значительной скоростью. В диффузоре при постепенном увеличении площади поперечного сечения по его длине гидродинамическое (скоростное) давление падает, а гидростатическое – нарастает. За счет разности гидростатического давления в конце диффузора и в камере всасывания элеватора создается циркуляционное давление, необходимое для действия системы отопления.

Одним из недостатков водоструйного элеватора является низкий КПД.

23

Полное КПД элеватора достигая наивысшего значения (43%) при малом коэффициенте смешения и особой форме камеры всасывания, статический КПД стандартного элеватора при высокотемпературной воде не превышает 10%. Следовательно, в этом случае разность давления в наружных теплопроводах на вводе в здание должна не менее, чем в 10 раз превышать циркуляционное давление рн, необходимое для циркуляции воды в системе отопления. Это условие значительно ограничивает давление, передаваемое водоструйным элеватором в систему из наружной тепловой сети.

Еще один недостаток элеватора – постоянство коэффициента смешения, исключающее местное качественное регулирование (изменение температуры tг) системы отопления. Понятно, что при постоянном соотношении в элеваторе между Gо и G1 температура tг, с которой вода поступает в систему отопления, определяется уровнем температура t1, поддерживаемым на тепловой станции для всей системы теплоснабжения, и может не соответствовать теплопотребности конкретного здания.

Водоструйные элеваторы различаются по диаметру горловины dг (например, элеватор № 1 имеет dг = 15 мм, № 2 – 20 мм). Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных давлении и расходе воды сопло (рис. 8.6) делают сменным.

Диаметр горловины водоструйного элеватора dг, см, вычисляют по форму-

ле:

dг =1,55 Gс0,5/ рн0,25, | (8.12) |

где Gс – расход воды в системе отопления, т/ч;

рн – насосное циркуляционное давление для системы, кПа.

Например, для подачи в систему отопления 16 т/ч воды при циркуляционном давлении 9 кПа потребуется элеватор с dг = 1,55 4/1,73 = 3,6 см.

После выбора стандартного элеватора, имеющего диаметр горловины, ближайший к полученному по расчету, определяют диаметр сопла dс, см, по формуле, приведенной в справочниках, или исходя из приблизительной зависимости

dс = dг /(1 + и). | (8.13) |

При известном диаметре сопла dс, см, находят необходимую для действия элеватора разность давления в наружных теплопроводах при вводе их в здание

рт, кПа: |

|

рт = 6,3 G12/dс4, | (8.14) |

где G1 — расход высокотемпературной воды, т/ч.

Из последней формулы видно, что вслед за изменением по какой-либо причине рт в наружных теплопроводах изменяется и расход G1, а также расход воды в системе Gс, связанный с расходом G1 через коэффициент смешения элеватора и:

Gс = (1 + и) G1. | (8.15) |

Изменение давления и расхода в процессе эксплуатации, не предусмотренное расчетом, вызывает разрегулирование системы отопления, т.е. неравномерную теплоотдачу отдельных отопительных приборов. Для его устранения перед

studfiles.net

Смесительный насос — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Смесительный насос

Cтраница 1

Смесительный насос, включенный в перемычку, подает в точку смешения А воду, повышая ее Давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в результате действия двух различных насосов — сетевого и местного, включенных параллельно. [1]

Смесительный насос можно применять в системе отопления со значительным гидравлическим сопротивлением, тогда как при использовании элеваторной смесительной установки гидравлическое сопротивление системы должно быть сравнительно небольшим. [2]

Смесительный насос, включенный в перемычку, подает в точку смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в результате действия двух различных насосов — сетевого и местного, включенных параллельно. [3]

Смесительный насос подает готовую бумажную массу через сортировки 25 и вихревые очистители 26 в напорный ящик бумагоделательной машины. [5]

Смесительные насосы подбирают по заводским характеристикам. [6]

Смесительный насос устанавливают на первом этаже с таким расчетом, чтобы вода из сборника оборотной воды поступала во всасывающий трубопровод насоса самотеком под постоянным напором. В этот же трубопровод поступает масса из бака постоянного уровня. Количество поступающей массы регулируется задвижкой. [8]

Смесительные насосы ( см. рис. 10.4) устанавливают по тем же схемам и правилам, что и циркуляционные. [10]

Смесительный насос, включенный в перемычку, подает в точку смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в результате действия двух различных насосов — сетевого и местного, включенных параллельно. [11]

Смесительный насос включают непосредственно в магистрали системы отопления, когда разность давления в наружных теплопроводах недостаточна для нормальной циркуляции воды в системе. Насос при этом, обеспечивая помимо смешения необходимую циркуляцию воды, становится циркуляционно-смесительным. [12]

Смесительный насос — центробежный насос, изготовлен из титана, скорость вращения колеса 1500 об / мин. Раствор поступает в насос через всасывающий патрубок, в центре которого установлен второй, меньшего диаметра патрубок для хлористого аллила. При вращении рабочего колеса происходит интенсивное смешение: хлористый аллил разбивается на мельчайшие капли и образуется эмульсия, в результате обеспечивается большая поверхность контакта реагирующих компонентов. Время пребывания реакционной смеси в насосе невелико, и оно недостаточно для полной конверсии компонентов, поэтому смесь проходит последовательно два смесительных насоса. [13]

Смесительных насосов, как и циркуляционных, устанавливают два с параллельным включением в теплопровод ( см. рис. VI. [15]

Страницы: 1 2 3 4 5

www.ngpedia.ru

Насосно-смесительный узел: устройство, назначение, принцип работы

СодержаниеВ отопительный сезон много средств тратится на оплату услуг теплосети. Даже при утепленном и подготовленном к зиме жилище расходы являются колоссальными. При острой необходимости экономии теплоносителей, в свет выпущена новая разработка, которая повышает эффективность системы отопления, что существенно снижает расходы на приобретение теплоносителя.

Использование насосно-смесительного узла, как части центральной отопительной системы, поможет поддержать невероятно точно заданную температуру.

Назначение прибора

На общемировом рынке доступен выбор разных вариантов и комбинаций насосно-смесительных узлов. Одни из наиболее зарекомендованных, производства компаний Rehau, Tim, Valtec, а именно VT Combi. Все эти устройства, не зависимо от производителя, объединяет одно назначение – подготовка теплоносителя в контуре циркуляции до задаваемого настройками значения (обычно, в диапазоне от 200С до 600С). А также точная поддержка заданной температуры во вторичном контуре, непрерывная циркуляция теплоносителя, гидравлические согласованности между контурами, расход вторичного контура.

Многокольцевой насосно-смесительный узел

Насосно-смесительный узел – цепь трубопроводов, образующая смешивание двух потоков – подачи и обратного в общесистемный. Благодаря подмешиванию из обратного потока и поддерживается заданная температура вторичного контура.

к меню ↑

Области применения

Смесительные узлы, в общей массе, используются для обслуживания систем водяного отопления пола, обогрева теплиц и открытых площадок.

Применение приспособления актуально для производств и малых хозяйств, где критична поддержка точных температурных режимов. Благодаря особенностям конструкции, прибору не нужны электронные схемы, а использование электричества необходимо лишь насосу. Этот факт позитивно влияет на отказоустойчивость и практическую независимость от перебоев с электропитанием, особенно в глубинках.

Устройство применяется в комбинации с коллектором, распределяющим потоки петель теплого пола. Коллектор не заменим при наличии водяного обогрева санузла, кухни, комнаты, а также общесистемного обогрева частного дома.

Например, стандартный смесительный насосный узел PMG 25 от компании Rehau можно применить для создания систем из теплых полов. Но он совместим только с коллекторами Rehau HKV и Rehau HKV-D. Аналогично насосно-смесительные узлы компаний Tim и Valtec совмещаются с коллекторами своих брэндов.

Габаритно узел смесительный небольшой и свободно располагается в объеме коллекторного шкафа.

к меню ↑

Суть и устройство коллектора

Коллектор – специальное приспособление, без которого осуществить напольное водяное отопление очень сложно. К нему сходятся все подсоединяющие патрубки напольных контуров.

В теплоносителе, подающемся от котельной, температура очень высока и не подходит для нормальной работы теплых полов. Поэтому в паре с коллектором всегда работает насосно-смесительный узел, который делает температурную корректировку.

Каждый изготовитель смесителей вносит свои особенности в узел, но сборки и Rehau, Tim, и другие, выполняют одну и ту же задачу – подают теплоноситель определенной температуры во все водяные петли.

Однокольцевой насосно-смесительный узел

Для понимания работы узла следует подробнее разобрать его состав. По сути, это две расположенные горизонтально трубы, подключённые к подаче теплоносителя и к его обратной линии. Детали и составные части коллекторов делают из таких материалов как:

- антикоррозийного сплава или нержавеющей стали;

- латуни;

- никеля;

- специализированной пластмассы.

На подающей трубе располагают отводы с термостатическими клапанами, а на трубе обратной линии – ответвления с сенсорами протока. На клапанах подачи размещены колпачки для ручного регулирования протока. Закрутив регулятор, пользователь вручную перекрывает линию подачи на определенную петлю обогрева. Сенсоры протока обратной линии позволяют визуально наблюдать за объемом протекающей воды и выполнить гидравлическое балансирование системы.

Для удешевления коллекторного узла сенсоры протока могут не применять.

Контроль за температурными показателями и показателями давления осуществляют путем монтажа термометра и манометра. Для выпуска воздуха из узла устанавливают специальный кран.

Другие элементы системы могут поставляться на усмотрение поставщика. Например, компания Рехау практикует полную комплектацию узла в сборе. Так узел насосный смесительный PMG-25 состоит из:

- 3-ходового смесительного вентиля kvs=8,0 м3/ч Dy=25 с 3-позиционным сервоприводом 230В (переменного тока).

- Энергосберегающего насоса с регулированием напора от 1 до 6,2м, энергопотреблением от 1 до 45Вт.

- Термометров на обоих линиях – подачи и возврата теплоносителя.

А его отдельные детали сразу смонтированы с уплотнениями и прошли испытания давлением.

к меню ↑

Принцип работы комбинированного смесительного узла

Работа насосно-смесительного узла с коллектором устроена так: теплоциркулирующая жидкость протекает по всем петлям обогрева с помощью насоса. Контурный контроль расхода регулируют автоматически или в ручном режиме. Если температура теплоносителя снижается до установленного значения и ниже, двух- или трехходовой клапан узла, плавно открываясь, подмешивает горячую воду системы. При этом теплоноситель обратной линии перетекает в первичный контур общей сети.

Структура комбинированного смесительного узла

Возникающие неисправности или резкое повышение давления отсекаются предохранительными клапанами, возможностями байпаса и другими методами до восстановления гидравлического баланса системы. Эти действия сохраняют работоспособность системы, расход теплоносителя и нормальную работу циркуляционного насоса.

к меню ↑

Отличие насосно-смесительного узла от гидрострелки

До появления устройств автоматического смешивания потоков подачи и обратной линии теплоносителя в широком пользовании было устройство под названием – гидрострелка.

В смесительном насосном узле осуществляется разделение потоков принудительно, непрерывный поток носителя делится только за счет движения самой воды. А в гидрострелке создается область со свободным положением воды и разгоняется теплоноситель по средству насоса от одной зоны к другой.

В узле смесителя вода сразу смешивается с двух потоков в один, а в гидрострелке смешивание мгновенно не осуществимо.

к меню ↑

Монтажные рекомендации

Все монтажные работы следует выполнять четко, следуя инструкциям производителей оборудования.

Выходы первичной отопительной петли следует соединить непосредственно с узлом смесительным или через отопительный коллектор.

Присоединение к первичной петле осуществляют с помощью резьбового соединения размером 1”, а ко вторичному контуру коллектор подсоединяют при помощи поставляемых комплектных соединителей. Сперва соединитель навинчивают на узловой патрубок, а затем вторую половину ниппеля крепят к коллектору. Соединители имеют на резьбовых частях резиновые уплотнители, поэтому дополнительные герметики не нужны.

Монтаж термической головки выполняют вручную с максимальными значениями настройки.

Установка циркуляционного насоса осуществима при закрытых подсоединительных шаровых кранах. Не следует забывать, что необходимо поместить резиновые прокладки между ними и насосом.

После окончания монтажных работ и проверки всех точек соединения следует произвести гидравлические испытания системы отопления.

Важно произвести испытания системы до заливки бетоном трубопровода теплого пола. Иначе при обнаружении неисправности необходимо будет произвести вскрытие стяжки для тщательной проверки патрубков и соединений.

Общая схема монтажа насосно-смесительного узла

Перед включением насоса нужно убедится в открытии всех запорных элементов на его пути для избегания перегрузок и выхода системы из строя.

Расчеты и отладка систем отопления есть очень сложной инженерной задачей. Но с появлением уже готового решения в виде насосно-смесительного узла данная задача становится гораздо проще. Такой узел – готовое решение контурного обогрева системы отопления. Добавив грамотную комплектацию к смесительному узлу, можно исключить ошибки конструирования всей системы. А относительная простота настроек позволяет исключить необходимость в помощи специализированных приспособлений.

Кажущаяся сложность сбора узла перекрывается подробной инструкцией в его комплекте. Больше сложности в окончательной настройке коллектора, подсоединенного к насосно-смесительному узлу.

к меню ↑

Сборка насосно-смесительного узла для теплого пола (видео)

nasosovnet.ru