Виды русских печей

Виды русских печей

Классификацию можно сделать по размерам и назначению, а также принципу устройства.

По конструктивному устройству выделяются:

- Традиционная РП (нижняя часть (подпечье) является полым, не поддается прогреванию).

- Современная (улучшенная) РП. Имеет нижнюю кирпичную часть, канальную, прогрев которой происходит идеально. Часто обладает дополнением в виде различных элементов, камина, духовки, варочной чугунной плиты.

По положению: отдельностоящая либо соединенная с иной печной конструкцией.

По размерам выделяют:

Самые маленькие варианты «эконом» — меньше 1500×1750 мм.

Среднеразмерная — 1500×1750 мм.

Максимально объемная — 1500×2300 мм и сверх того.

Отделка и геометрия: наличие изразцового керамического слоя, штукатурки; в геометрии — наличие карнизов, форма отверстия шестка.

На фото слева: Классический тип русской печи с лежанкой (последняя прикрыта занавеской). Лежанка — обычная пристройка, под которой движутся газы, передавая тепло, нормальный размер ее — 3х7 кирпичей, сама такая печь традиционно в высоту — 9 кирпичей.

На фото справа: На снимке точно такая русская печь, как на первом, но 1920 год, время интервенции, американские солдаты греются на русской печи под Архангельском.

Существует несколько вариантов конструкции русской печи. От классического с лежанкой многие отказываются из-за огромных размеров — такой агрегат займет полдома. Хотя и мечтают втайне о целебных ее свойствах, по слухам, исцеляющих практически любые недуги от суставных до психических. Но отказываясь от объемного теплого спального места, люди все же хотят обязательно наслаждаться возможностью готовить необычайно вкусные и полезные томленые блюда. Кроме того, сложить и топить такую упрощенную версию дешево.

Сделанная с большим сводом, чтобы мыться (вместо парилки) способна поднять самого немощного инвалида на ноги. — По отдаче речь оставляет остальные очаги в аутсайдерах. — Даже простой хлеб, что некий предприниматель изготавливает с ее помощью, заказывают дальнобойщикам из ближних городов. Что добавить, если процессы готовки и томления, поддержания продуктов в теплом виде для подачи на стол через 6-8 часов, выверены тысячелетиями. Такого качества тепловой обработки продукта не воссоздать в других печах, в современных приспособлениях.

Самая популярная, самая лучшая русская печь — это, по данным опросов, «с 2-х конфорочной плитой, сделанная по Подгородникову». (Во вторую очередь, и только из-за нехватки места в доме ,- «Экономка»). Именно ее, Теплушку, улучшенную конструкцию Подрогодникова, будем разбирать на примере, несмотря на обилие предлагаемых всевозможных классических версий с боковыми сидушками, с каминами и подтопками, лежанками и духовками, просто печей-лежанок. Очень интересным, достаточно классически полновесным решением представляется модель.

Теплушка с пристроенной плитой, лежанкой

Ориентирована на отопление и готовку (прямо в горниле (помимо плиты) доступны режимы варки, жарки, печения, томления, сушка трав, ягод и фруктов).

Слева на фото: Теплушка Крестьянская с инвентарем, чугунными горшками и ухватами, протапливаемая по-русски.

Теплушка — тот самый знаменитый и почитаемый «улучшенный вариант РП», созданный инженером Подгородниковым И. С. в начале 1900-х. Главное достижение конструкторской мысли в нем – это значительно улучшенный прогрев низа печного пояса. Она обеспечивает обогрев помещения с самого пола, с комфортным распределением по всей атмосфере дома, недоступный для простой русской печи. При обогреве «улучшенкой» по дому приятно зимой ходить босиком, как летом, а расход топлива будет существенно ниже, чем у «классической» РП. Последнюю имеет смысл ставить ради создания «русского духа», если есть альтернативное отопление.

Концепция класса РП от инженера И.С.Подгородникова состоит в том, что протапливание, вместе с обеспечением высокой температуры варочной камеры, именуемой классически «горнилом», также разогревает и самый низ печи (чего не добиться в настоящей РП). Поленья сжигаются в топливнике на колосниковой решетке, давая превосходный КПД. При всем этом полностью остались сохранены свойства, присущие традиционной русской печи.

К горнилу снизу примыкает под, а сверху — свод. Дымовые газы (ДГ) сквозь под попадают в горнило, разогревая его. Затем проходят по периметру в нижнюю и верхнюю камеры отопления, покидая печь через трубу. Тепловая мощность (среднедневная) — 4,0 кВт с 1 топки в день.

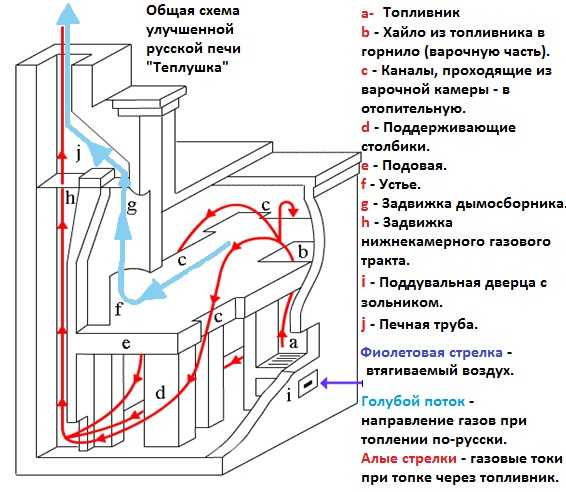

На фото: Общая схема улучшенной конструкции русской печи «Теплушка» Подгородникова.

Базовый топливник Подгородников расположил в углу, направив оттуда ДГ под свод (для нагрева), затем (сквозь краевые подовые отверстия), — в нижнюю камеру. Технологическое решение расположить дымовую трубу у низа камеры — это то самое обеспечение прогрева низов, за счет чего хорошо греются полы в доме (проследите по схеме за сливающимися красными стрелками потоков горячего газа по самому низу конструкции), а общая эффективность теплоагрегата значительно повышается.

При необходимости, топят как классическую русскую, — сжиганием на поду в горниле, поленьев (если не нужен обогрев помещения, а лишь готовка). «Голубой поток» показанный на схеме при топке «по-русски» показывает, как это происходит (газы идут от горнила к трубе, не делая сложных фигур по периметру, чтобы прогреть всю конструкцию). При этой топке поддувальную и топочную дверки требуется прикрыть, — задвижка (h) затворена, а задвижка дымосборника (g), напротив, должна быть открыта.

Эволюция конструкции

От самой тысячелетней старины и до наших дней исконная РП (устройство отражено на фото в рисунках внешнего вида и конструкции) во всех державных русских землях строилась в избах в глинобитном виде (на смеси глины и песка, без кирпичей), кирпичной (под штукатурку и побелку известью), господский вариант часто подразумевал облицовку изразцами.

Кладка, как правило, производилась полностью из красного печного кирпича. Крепость старинных кирпичей, даже необожженных, которые сейчас можно найти при разборе старых домов и печей, поистине удивительна. Печь могла быть сложена либо из глины и песка или из необожженного кирпича (помимо обычной технологии), но с каждой новой топкой происходило правильное закаливание материалов, керамизация, — они превращались в целостную очень устойчивую конструкцию, которая не трескалась и не ломалась. И теперь еще иногда случается увидеть подобные образцы в деревнях, возрастом под сотню или больше лет, в рабочем состоянии. Однако те российские технологии изготовления печного кирпича были утеряны Новой Россией, как, преимущественно, и само печное дело.

Функции

Простая в своем устройстве (как глубокий камин), РП является изначально многоцелевой в хозяйственной эксплуатации, — дает возможность осуществлять готовку съестного на протяжении очень продолжительного периода после протопки (до 8-10 часов). Печь хлеб с практически промышленным выходом готового продукта: 20 кг печных хлебобулочных изделий на 1 квадратного метра пространства. В ней сушат, коптят, вялят в разных режимах любые природные дары, распаривают древесину.

Недостатки и особенности

Самый главный существенный недостаток — прогрев возможен только по верхнему поясу агрегата, то есть выше пода. А нижний поясной уровень, — опечье (часто сделанное из древесины), — фактически служит только коробом для хозинвентаря.

В результате того, что теплый воздух сосредоточен в верхних частях атмосферы, при протапливании пол не подлежит прогреванию и стены в нижней части также могут отсыревать. Решается данная проблема пристройкой притопка или использованием отдельно функционирующей печи (маленькой буржуйки).

На фото: Рисунки-схемы классической русской печи.

РП с подтопком — это отдельная уже конфигрурация (единый массив из двух печных устройств), поскольку топку устанавливают под шесток, а последний перекрывают варочной плитой. За этой конструкцией скрывается сложная циркуляция горячих газов, которые из дополнительной топки (фактически, второй печи) заходят в дымообороты, образованные на стенах основной конструкции. Таким образом, прогрев стен и отопительная мощь стали значительно лучше. Однако отдельно «по-русски» (как показано на схеме «улучшенки» с голубым потоком горячих газов) протопить, в целях приготовления еды в горниле, теперь было нельзя. — Требовалось одновременно разжигать горнило и подтопок, иначе необходимого разогрева не происходило. И последнее было для эксплуатации очень неудобно.

Улучшенка

С тех времен, консолидированные силы по усовершенствованию конструкции нацелены были на нивелирование данного существенного недостатка. Наркомземом СССР В 1920 годах проводятся соответствующие конкурсы среди инженерных решений. В числе лауреатов: Всесоюзный теплотехнический институт им. Дзержинского, печные модели академика Грум-Гржимайло и Подгородникова. Разработка последнего стала наиболее значимой, став прототипом «Крестьянской Теплушки», способной прогревать одновременно и горнило, и нижнюю часть.

В конструкции минимум изменений по отношению к классическому виду — имеет бесканальную схему, в углу добавлен топливник, занижена труба. Только благодаря низовому движению газов и сжиганию на колоснике — в 2.5 раза увеличена поверхность нагрева, скорость протапливания. И даже ее варочная камера Теплушки остывает медленнее. Даже сегодня она многими признана лучшей сельской бытовой печью. —Топка в режиме 2ч на 24ч обеспечивает поддержание в горниле 90С, а это отличная возможность готовить целый день без дополнительного разжигания огня.

pechnoy-mir.ru

Русская печь — особенности конструкции и сооружения русских печей, внешнее оформление и применение русских печей, фото и видео.

Русские печи, благодаря своим богатым функциональным возможностям и неповторимому дизайну, сегодня переживают второе рождение. В различных районах России эти теплогенераторы исторически имели конструктивные различия, но основные её размеры оставались неизменными. Ширина этого устройства – равна двум аршинам, что составляет примерно 142 см, длина – три аршина (213 см), а высота до лежанки – 2,5 аршина (180 см). Такой теплогнератор способен обогреть помещение, площадь которого составляет 30 м2.

Конструктивные особенности русских печей

Традиционные конструкции этих теплогенераторов относятся к комбинированным установкам, которые используются для обогрева помещения, нагрева воды, приготовления пищи, выпечки хлеба.

Устройство теплогенератора:

- Варочную камеру располагают в глубине печи, при этом, предусматривается газовый порог – стенка, устроенная между варочной камерой и устьем. Это способствует более длительному удержанию топлива под сводом и плотному его сгоранию.

- Такие теплогенераторы оснащены двумя заслонками для дыма и боровом, который выкладывается из кирпича на чердаке.

- Основанием всей конструкции служит опечек. Часто такие печи оснащают духовкой, варочной поверхностью, нишами и полочками для утвари.

Особенности сооружения русских печей

Поскольку русская печь из кирпича является массивным сооружением, её основание необходимо устанавливать на фундамент. В качестве фундамента ранее использовались толстые дубовые и хвойные брёвна, камни, глина, кирпичи.

Совет! Фундамент необходимо обязательно гидроизолировать.

Размещение фундамента планируют с учётом того, что расстояние между дымовой трубой и перекрытиями крыши должно быть не менее 150 мм.

Некоторые сведения о кладке русских печей:

- Кладка печи может вестись вподрезку или с пустыми швами. В зависимости от желаемой толщины стенок – в четверть, половину, три четверти кирпича. Для сооружения печи используют, как правило, красный керамический кирпич, получаемый обжигом обычного кирпича. Обжиг служит для повышения прочности этого строительного материала. Необожжённый кирпич (сырец) в старину использовали только бедные слои населения.

Внимание! При строительстве теплогенератора запрещается использовать кирпичи, получаемые при разборке строений, пустотелые кирпичи, керамзитоблоки.

- Одним из основных правил ведения кладки является постоянный контроль её вертикальности. Особое внимание необходимо уделить выведению углов.

- Для длительного сохранения тепла между стенками и сводами теплогенератора закладывают различные материалы с высокой теплоёмкостью.

Внешнее оформление русской печи

Вопрос облицовки кирпичной печи осложняется двумя основными факторами:

- Отличием коэффициентов термического расширения кирпича и облицовочного материала.

- Инерцией прогрева стенок теплогенератора. Кирпич прогревается гораздо раньше, чем облицовочный слой. Поэтому, если кирпичи плотно соединены с облицовкой, то, например, кафельная плитка на прочном растворе при эксплуатации печи может сломаться пополам.

Возможные виды отделки внешней поверхности русской печи:

- Самым дешёвым видом отделки является мазанка – нанесённая вручную штукатурка с последующей побелкой или окраской. Такая отделка может покрыться только мелкими трещинками, которые имеют поверхностный характер и не нарушают целостность всего отделочного слоя.

- Изразцы – наиболее дорогой, декоративно привлекательный и долговечный вид отделки печи. Их поверхность может быть однотонной, расписной, рельефной. Стоимость экземпляров, представляющих художественную ценность, может в несколько раз превышать цену самого теплогенератора. Эти керамические изделия имеют форму короба, крепятся к стенке теплогенератора с помощью анкеров.

- Украшением является и красивый качественный кирпич, используемый для кладки.

Совет! Наиболее непрактичными вариантами являются кафельная или каменная плитка, обои по штукатурке. Наиболее современный способ отделки – отдельный металлический каркас, который облицовывают любым негорючим материалом. Габариты отопительной установки при этом будут увеличены.

Применение русских печей

С точки зрения приготовления пищи этот теплогенератор является практически универсальным. В русской печи можно варить, запекать, «томить», жарить, сушить фрукты, овощи и ягоды на зиму. Эти блюда приобретают удивительный вкус, сохраняя свои полезные качества.

Совет! Немаловажным фактором при пользовании русской печью является приобретение подходящей посудой и утварью – ухватами, кочергой для перемешивания сгорающего топлива.

В качестве отопительного агрегата русские печи прогревают помещение равномерно, благодаря аккумуляции тепла и постепенной его отдаче. Кирпичная кладка не прогревается до таких высоких температур, которые присущи чугунным и стальным теплогенераторам. К кирпичной стенке печи можно безопасно прикасаться, не опасаясь ожогов. Мягкое тепло, отдаваемое печью, создаёт в доме особый – приятный и комфортный микроклимат.

Внимание! Если печь предназначена для выполнения чисто отопительной функции, то целесообразно её установить в центре помещения. Тогда каждая её стенка будет отдавать тепло для прогрева помещения. Если её одна или две стенки будут выходить наружу, то эффективность отопления ощутимо снизится. Отопительно-варочную печь традиционно размещают на кухне.

Русские печи издавна использовались не только для обогрева и приготовления еды, но и в лечебных целях. Особое место занимают печи с лежанкой. С помощью тепла, которое они обеспечивают, можно облегчить суставные боли, исцелить простудные заболевания, просто снять усталость.

kotel-otoplenija.ru

Классическая русская печь

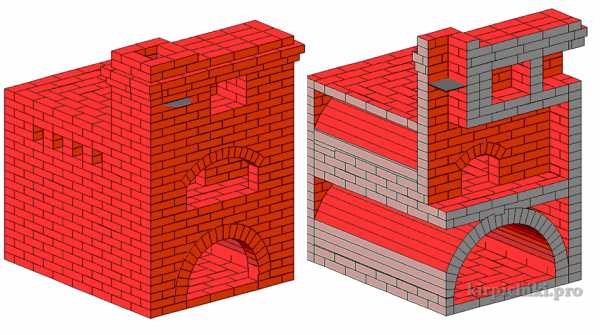

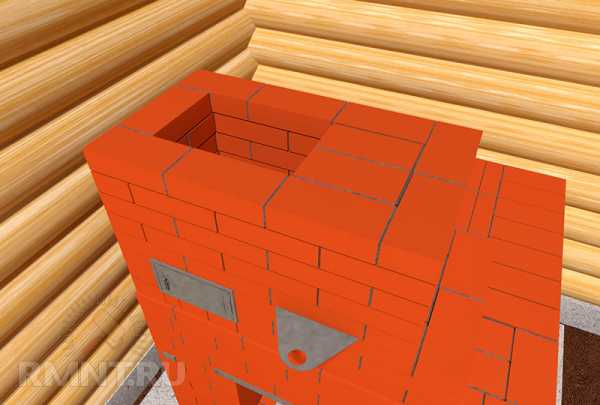

Сейчас мы покажем Вам процесс строительства классической Русской печи из кирпича LODE красного и коричневого цветов.

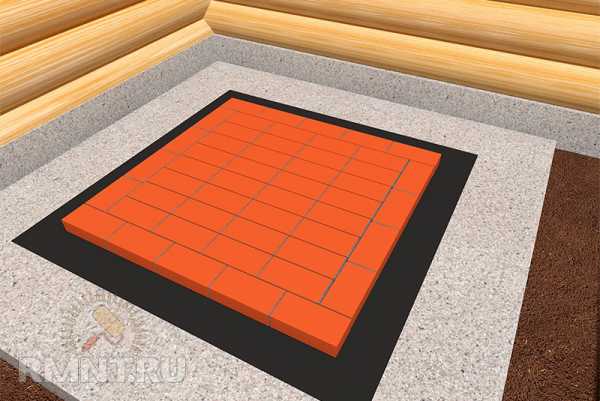

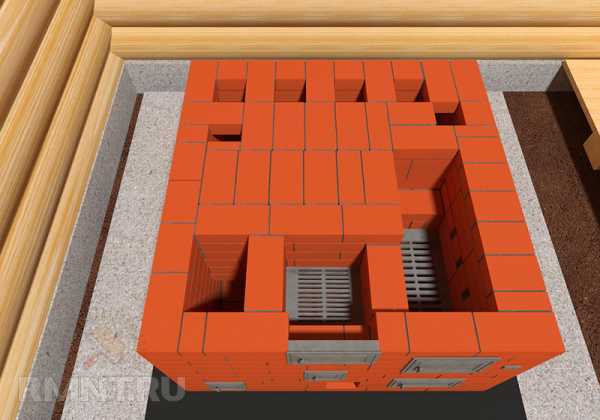

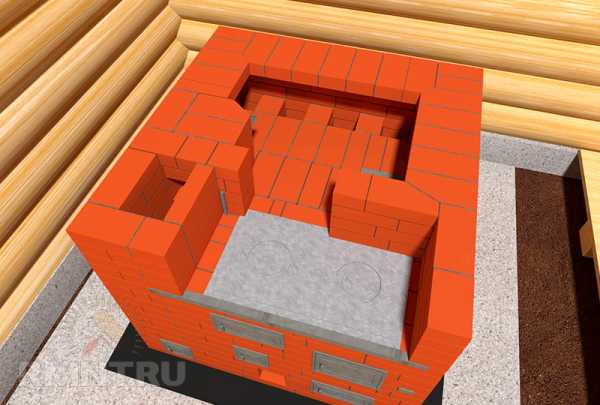

Формируем основание Русской печи, его размер 2040мм – 2170мм.

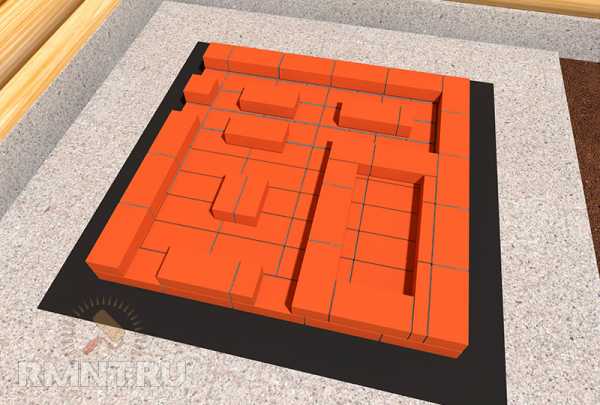

Поднимаем боковые стенки.

На углы печи используем фигурный кирпич LODE Brunis (коричневого цвета) с радиусом 60мм.

Установили кружало и перекрываем подпечек лучковой арочкой.

Арочка готова, продолжаем поднимать стенки, подходим к перекрытию подпечка.

Перекрыли подпечек, для внутренних работ используем полнотелый кирпич Витебский Цех №1.

Подпечек перекрыли уложив кирпич на стальные уголки, получилось немаленькое помещение в котором зимой будет греться вся домашняя живность находящаяся на службе у хозяина. Так же подпечек используется для хранения различных печных причиндалов: различных ухватов, сковородней, кочережек и т. п.

Изготавливаем декоративный бордюр с фигурным профилем, с помощью кантофрезера.

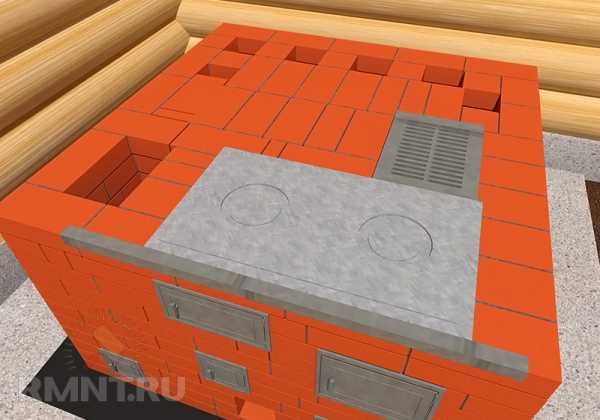

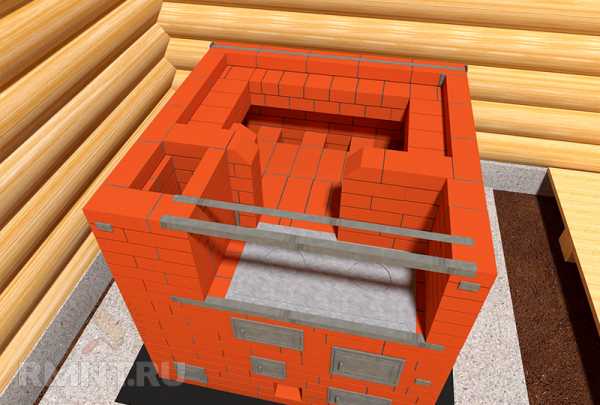

Сделали красивый шесток и подину из огнеупорного кирпича Ш-8 Боровичевского завода огнеупоров. Размер пода 1200мм -900мм, достаточно большой размер, готовить можно на большую семью.

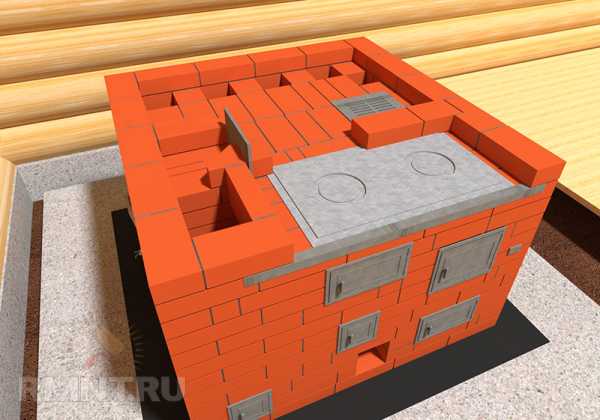

Кладем дальше боковые стенки печи, в которых также выполнен декоративный бордюр с помощью кантофрезера.

Потихонечку, помаленечку кирпичик за кирпичиком растет наша печь.

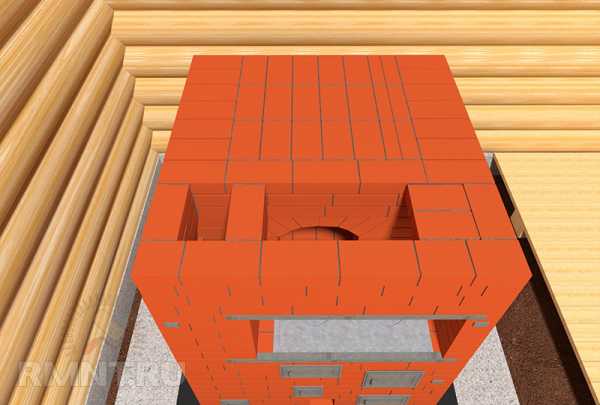

Поднимаем шамотное ядро печи, устье сделали в виде циркульной арки , подходим к перекрытию, к изготовлению самой главной части Русской печи, своду.

Свод перекрываем клиновыми шамотными кирпичами, так же параллельно со сводом поднимаем боковые стенки в которых делаем углубления, так называемые печурки.

Вот так выглядит уже готовый свод, почти перекрытые печурки и установлено кружало для основной арки над шестком печи.

Вот оно горнило Русской печи здесь будет происходить все от топки до приготовления. Кружало не съемное сгорит при первой же топке.

Свод сверху засыпаем песком с керамикой для большей теплоемкости.

Перекрываем лежанку двумя рядами кирпича по стальным уголкам.

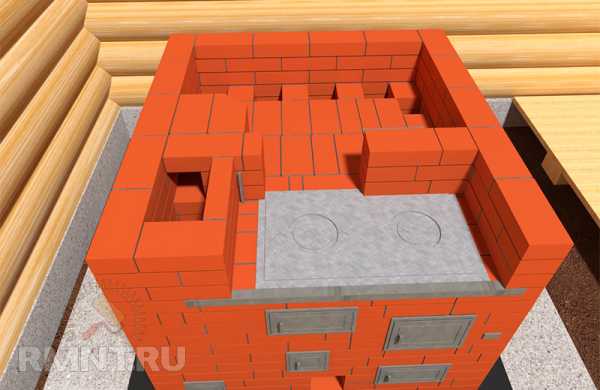

Изготавливаем основную арку, вокруг печи строим леса, высоко, работать без них стало неудобно.

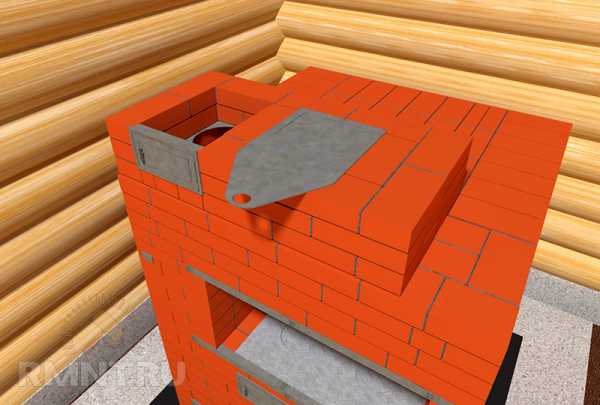

Приладили декоративные, точеные карнизы и переходим к формированию дымосборника, он нам понадобится очень большой.

Поднимаем дымосборник и врезаем в него две задвижки.

Вот такая получилась огромная лежанка, можно греться всей семьей.

Закончив дымосборник переходим к заключительной фазе, кладке трубы.

Труба у нас используется модульная Итальянской фирмы EFFE 2 , сечение трубы 300мм, и высота 11 метров.

Почистили, помыли печь, расшили швы, вообщем навели красоту и теперь можно и затопить.

Вот и такой долгожданный первый огонь в печи, все работает, все довольны.

В данный момент печь уже эксплуатируется на полную мощность, она и греет, и лечит, и всякие кулинарные вкусности готовит.

lenoblpech.ru

Русская печь — традиционная печь русской избы. Экопарк Z

Русская печь обладает большой массой и большой тепловой инерционностью, что позволяет топить её не так часто, как печь типа Булерьян. Частота топки Русской печи зависит от внешней температуры и качества теплоизоляции дома. Чтобы Русская печь не слишком быстро остывала, всегда можно подложить сухих дров и перевести Русскую печь в режим тления дров.

Привожу толковую и подробную информацию о том, как создаётся Русская печь ( rmnt.ru/story/fireplaces/578267.htm ) :

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

- Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

- Тонкости приготовления кладочного раствора

- Как замешать глиняный раствор

- Фундамент для русской печи

- Печная кладка

- Кладка порядовок

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама.

Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова.

Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231*160, 213*147 и 178*124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см. в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м2.

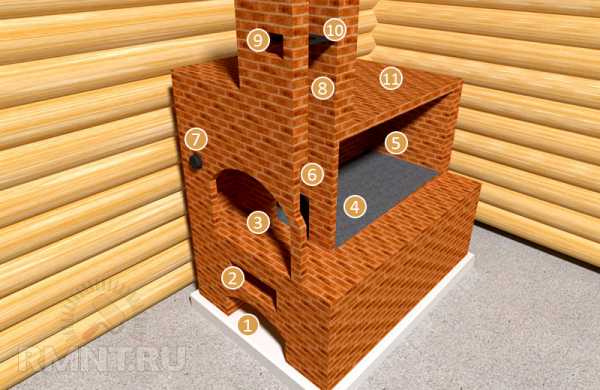

Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

- Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.

- Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.

- Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.

- Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.

- Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.

- Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.

- Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.

- Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.

- Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным.

Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита.

Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак.

Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290*1290*2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

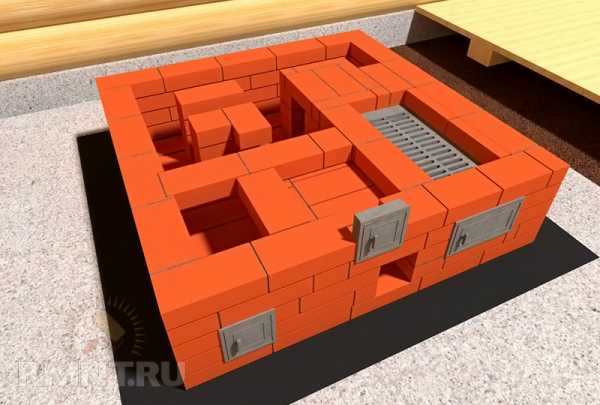

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

- Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.

- Решётка колосниковая 380х250 мм.

- Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.

- Вьюшка с диаметром 230 мм.

- Заслонка горнила 450х380 мм.

- Коробка водогрейная 500х120х280 мм.

- Плита с двумя конфорками 400х700.

- Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

- Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.

- Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.

- При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.

- Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной».

Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек.

При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами.

Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий».

Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный.

В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, указанном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм. для шамотного кирпича и 5 мм. для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

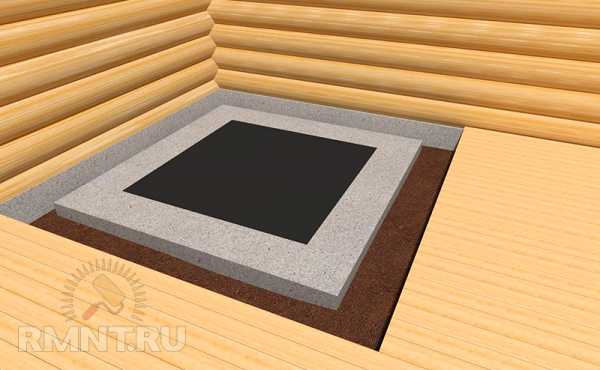

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии.

Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи.

Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой.

После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Если печь устанавливается в проёме, прорезанном в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Это делается при помощи полос стали толщиной 6 мм. и шириной 60 мм., которые накладываются на брёвна с двух сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.

Проём обрамляется деревянными стойками. Между ними и будущей печью должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см., который называют разделкой. В фундаменте дома под стеной также должен быть заранее предусмотрен промежуток, равный ширине основания печи плюс отступка по 5 см. с каждой стороны.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм.

Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично.

Применяются методы кладки:

- «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;

- «в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;

- «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала.

Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи.

Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины.

Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

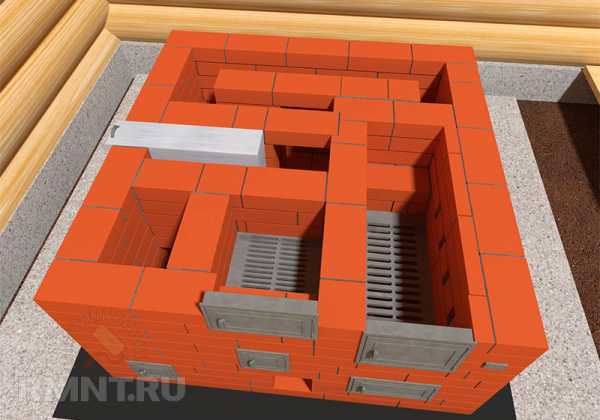

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала.

Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю.

В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

В приведенном тексте не хватает данных о расходе разных видов кирпичей — можно посчитать их количество, рассматривая фотографии порядовок, но уж больно это муторно.

Считаю, что начинать набираться опыта нужно на создании небольшой летней Русской печи под высоким навесом с разборной крышей, чтобы после высыхания швов вывести трубу над крышей и начать пользоваться Русской печью для приготовления пищи.

Вряд ли моя супруга захочет регулярно пользоваться такой Русской печью для приготовления пищи, так как привыкла пользоваться электрическими плитами и в Москве, и на даче. Но освоить приготовление пищи на ней придётся и мне, и супруге, ибо в экопарке могут быть проблемы с электроснабжением, а вот с дровами проблем быть не должно.

Со временем придётся решить, что делать с этой первой Русской печью.

1. Разобрать? Глупо — будет жаль затраченного труда.

2. Придётся строить стены, чтобы зимой не засыпало снегом. Вижу три варианта, как может быть использована первая Русская печь.

3. Построить небольшой каркасный Мини-Дом-Куб 5*5*5 м. для проживания в первый год освоения экопарка, а Русская печь займёт место в Юго-Западном углу Дома-Куба. При строительстве Мини-Дома-Куба использовать идеи Микродома.

4. Построить купольный дом с внутренним радиусом 4-ре метра и вертикальной стеной высотой два метра — это даст возможность поставить перекрытие и иметь двухэтажное жилище. Труба-сэндвич должна быть установлена на кирпичную трубу и выведена наверх по центральной вертикальной оси Купола. Передняя стена Русской печи должна, по моему мнению, смотреть на Север.

5. Построить утеплённый Гараж, который зимой иногда использовать как мастерскую, а Русскую печь расположить в глубине Гаража. Русская печь позволит не заниматься чисткой снега с крыши Гаража: затопив Русскую печь, прогреем крышу, и снег соскользнёт с крыши.

Судя по фотографиям, эта Русская печь имеет ширину и длину в 5-ть кирпичей, то есть размер примерно 1270*1270 мм., так как стандартный размер красного керамического кирпича 250*120*65 мм. Заявлен же размер 1290*1290 мм., который можно получить при более крупных кирпичах или при вертикальных швах 10-ть мм.

Размер лежанки получается примерно 1270*745 мм., что, по моему мнению, маловато для полноценного ночного отдыха. Таким образом, представленная Русская печь годится лишь для коротышек, а точнее лилипутов, но никак не для нормальных русских людей.

Считаю, что ширина печи должна быть примерно 1800-т мм., а для высоких людей даже больше. Получается, что нужно или самому продумывать модификацию предложенных порядовок, или искать описание конструкции Русской печи с более приемлемыми размерами.

Таким образом, следует считать, что представленная Русская печь даёт лишь общее представление о её конструкции и особенностях создания, поэтому нужно искать дополнительную информацию о создании Русской печи.

Чтобы ускорить процесс, имеет смысл найти опытного печника, который гарантированно сложит хорошую Русскую печь. Например, можно обратиться в фирму «Тверская артель» ( kaminopech.ru/russkaya-pech ) :

Считаю, что перед созданием Русской печи имеет смысл позвонить в фирму «Тверская артель», чтобы выяснить информацию по расходу материалов, их стоимости, стоимости работ и многое другое.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.

Продолжение тут…

ep-z.ru